王能宪

在我国学术文化发展史上,留下了众多集体心血凝结而成的文化成果,给后世树立了学术典范,提供了精神滋养。这些文化成果,或者由某一个学术机构集体完成,或者由某一位或多位耆宿大贤主持编撰,有时甚至是最高统治者亲自倡导或下令敕编。例如,唐代的《艺文类聚》,宋代的《资治通鉴》,明代的《永乐大典》,清代的《全唐诗》、《四库全书》以及历代官修正史等。

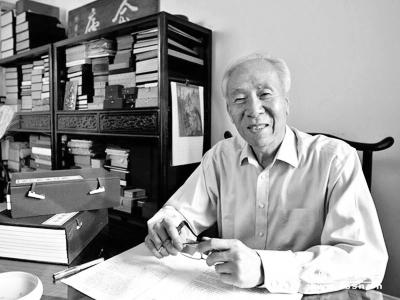

袁行霈先生在个人独立完成的丰硕而精深的学术成果之外,还有不少由他主编或擘画的集体项目。先生以其崇高的学术声望和富有亲和力的组织才能,团结广大学者,齐心协力,不负众望,完成了多个大型的集体项目,赢得了良好的学术声誉,产生了广泛的学术影响。这些集体项目是当代学术文化建设的重大成果和重要收获,其学术价值和贡献应当引起学术界的充分重视和认知。

袁先生主持的这些集体项目,大致有这样几种类型:一是负责北京大学国学研究院和国际汉学家研修基地期间所开展的集体项目,包括与中央电视台合拍的大型系列片《中华文明之光》和主编面向青少年的8卷本《中华文明大视野》;主编《中华文明史》和《中华文明传播史》;主编《新编新注十三经》;主编大型期刊《国学研究》,等等。二是担任中央文史研究馆馆长期间,主编的《中国文化地域通览》、《中华传统文化经典百篇》等。三是受教育部委托,主编高校文科教材《中国文学史》;受中宣部委托,主编《中华传统文化百部经典》,等等。

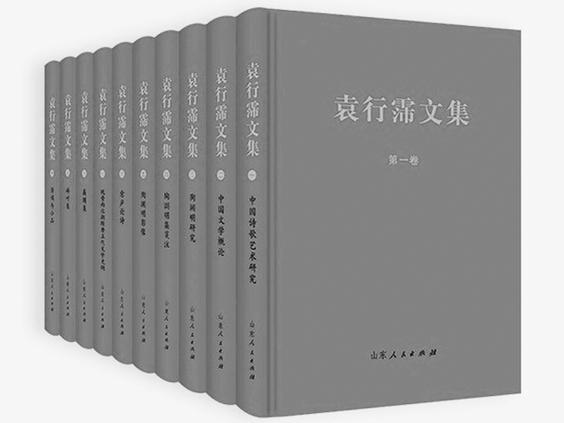

以上这些集体项目成果,都没有收入《袁行霈文集》中,仅将先生亲自撰写的各书序言或绪论汇编为《文集》的第八卷,这就是先生称之为“大时段研究”的《蠡测集》。

下面,选择几种较为重要的集体项目略做介绍。

其一,《中华文明之光》。这是北京大学中国传统文化研究中心(后改称国学院)与中央电视台联合拍摄的大型系列电视片,共150辑。当时健在的北大著名学者季羡林、张岱年、邓广铭、周一良、侯仁之等亲自撰稿、讲解,内容涉及哲学、宗教、文学、艺术、语言、文字、历史、民俗、天文、地理、科技、中外文化交流等学科领域。用深入浅出、雅俗共赏的语言,讲述了博大精深、绚丽多姿的中国优秀传统文化。在中央电视台播出后,引起海内外的广泛关注和欢迎。随后,图文版在北京大学出版社出版,繁体字版在香港出版,韩文版在韩国出版。另外,改编为青少年版的《中华文明大视野》,由二十一世纪出版社出版后,2003年获得国家图书奖,2004年又入选国家新闻出版署首次面向全国青少年推荐的百种优秀图书。

其二,《中国文学史》。袁先生主编的这套四卷本《中国文学史》,是改革开放以来新编的普通高校文科教材,也是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的成果,在全国高校影响很广,多次再版。正如有评论所指出的那样,该书在融合以往各种文学史优点的同时,又汲取学术界的最新成果,具备了广泛的包容性和开放性。出版后获得第五届国家图书奖、第十届北京市哲学社会科学优秀成果特等奖、全国普通高等学校优秀教材一等奖。

其三,《中华文明史》。此书是为了适应我国对外开放不断深入,与世界各国文化交流的迫切需要而编撰的。在袁先生的倡议下,与张传玺、严文明、楼宇烈几位北大教授共同主编,充分发挥北京大学人文学科的综合优势,从文、史、哲、考古四大专业方向中遴选了36位专家学者,经过近7年的潜心研究和不懈努力,终于完成了这部系统阐述中华文明发展历程的学术著作。此书已有英文、日文、俄文、韩文、塞尔维亚文、匈牙利文等6种外文译本,都是由国外汉学家翻译并在国外出版发行,为推广中华文明走向世界作出了重大贡献。该书荣获第三届国家图书馆文津图书奖,北京市第十届哲学社会科学优秀成果特等奖和改革开放三十年北京大学人文社会科学研究百项精品成果奖。在此基础上,袁先生又提出编撰此书的姊妹篇——《中华文明传播史》,组织国内外学者参与工作,已于去年正式启动。

其四,《中国文化地域通览》。袁先生自2006年担任中央文史研究馆馆长以来,倡议编撰《中国地域文化通览》这部大书。该书由国务院参事室、中央文史研究馆组织全国各地文史馆的近千位学者历时八年通力合作完成。按照我国现行的行政区划,共34卷。每卷分上编、下编,上编纵论历史,叙述文化发展历程;下编横分门类,介绍文化特色。此书的编撰,被认为是填补了我国全方位、多视角研究地域文化的空白,成为大型的分省文化地图和文化名片。各地的历史源流、乡邦文献、文化名人、民情风俗等,尽收眼底,体现了学术性、现实性和可读性的有机统一。

其五,《中华传统文化百部经典》。自2017年1月25日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》以来,传统文化的传承发展得到空前重视和加强。由袁先生主编的《中华传统文化百部经典》就是其中一项重点工程,被确定为国家社科重大委托项目。在国家图书馆设立专门办公室,前后两任馆长协助袁先生,担任编委会副主任,袁先生任主任。编委会成员包括瞿林东、陈祖武、陈来等著名学者,另有饶宗颐、冯其庸、叶嘉莹、章开沅、张岂之、王蒙等担任学术顾问。《百部经典》,从浩如烟海的传统典籍中精选100部堪称经典的著作,包括经、史、子、集和科技、艺术、宗教各个门类,每部著作邀请一位对这部著作素有研究的学者进行解读,力求以当代眼光审视和解读古代典籍,激活经典,熔古铸今,深入浅出,通俗易懂,让优秀传统文化贴近时代,贴近生活。通过五年的努力,现已出版40种,今年夏季再出10种,共达50种,预计“十四五”期间全部完成。

通过以上所列,足以看出袁先生主持的集体项目数量之大,质量之高,影响之广,贡献之巨!本人曾有幸参与了《中华传统文化百部经典》的工作(忝列编委),亲身体会到先生的组织才能和学术风范。在我看来,袁先生主持的这些集体项目,具有以下几个特点。

第一,选题具有重大学术价值,大多是填补空白的项目。袁先生主持的这些集体项目,无论是先生亲自倡议还是受上级委托,选题都具有开创性、前沿性、高端性,具有重大的学术价值。例如,《中华文明之光》就及时抢救了北大诸多学科的老一辈学者,使他们的学术思想和音容笑貌通过电视的形式,诉诸民众,留诸后世。《中国地域文化通览》《中华文明史》《中华文明传播史》等项目,更是前无古人的首创之功,其填补空白的学术价值不可低估。

第二,多学科交叉,体现了“纵通”与“横通”的学术风格。另一个显著的特点,就是多学科的交叉与融通,这与先生一贯的治学主张,强调“纵通”与“横通”的学术观念是完全一致的。我们在编写《中华传统文化百部经典》的时候,遇到《黄帝内经》《九章算术》《齐民要术》《本草纲目》等书籍时,袁先生总是让办公室邀请相关专家与编委会成员一起学习讨论。编撰《中华文明史》,30多位各门学科的学者,召开了大大小小60多次讨论会,每次讨论会都是一个多学科交融互补的学术平台,与会者各抒己见、相互辩难、相互启发、集思广益。这样,既能促进各学科的学者相互学习交流,又能较好地保证项目的学术质量和水准。

第三,注重学术民主,不做挂名主编。主持集体项目,如同统率千军万马,既要有总揽全局、指挥若定的气魄;又要虚怀若谷,充分听取不同意见,发挥每一位参与者的积极性和创造性。袁先生十分注意发扬学术民主,汲取大家的智慧。他主持《百部经典》的编委会,认真讨论每一部选目,遴选每一位解读人和书稿审订人,都要求每位编委充分发表意见。去年因为疫情,编委会不能集中开会,就以通讯会议的形式,充分听取各种意见,然后再做决定。袁先生作为主编的所有项目,都要亲自拟定大纲和体例,参与撰稿和修改定稿,并撰写序言或绪论,绝对是每一部著作(或成果)的灵魂和主脑,从来不做挂名和空头主编。

第四,富有人格魅力和亲和力。袁先生为人谦和,温厚儒雅,凡是与他接触、相处的人,都能感受到先生低调做人、谦谦君子的人格魅力。在当下学风浮躁,许多集体项目开展起来困难重重的情况下,袁先生主持的项目却都能顺利推进,圆满完成,这与先生的德望、学识、特别是人格魅力大有关系。《百部经典》已召开过30次编委会,袁先生作为主持人,总是那么具有亲和力和凝聚力;总是能让大家各尽所言,如沐春风;总是尊重每一位编委的意见,准确把握方向,顺利向前推进。曾经参与《中华文明史》编撰的作者,深情回忆那段时光,大家由衷地表示:参加《中华文明史》的编著,是一次非常愉快的工作经历和难得的学习机会,如同系统地学习了一个文明史专业,受益匪浅。

(作者系中国艺术研究院原常务副院长、博士生导师)