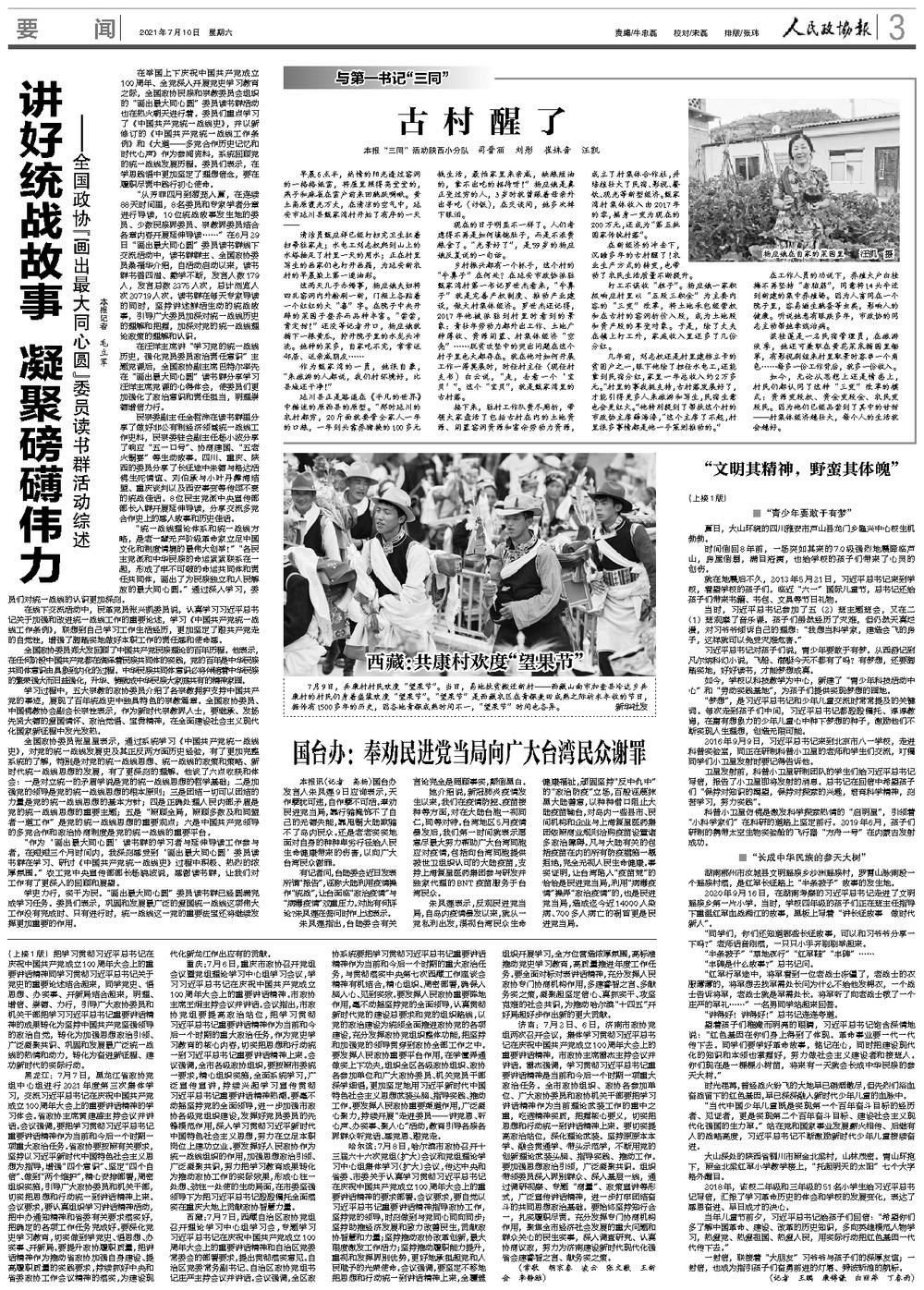

本报“三同”活动陕西小分队 司晋丽 刘彤 崔姝音 汪凯

早晨6点半,热情的阳光透过窑洞的一格格纸窗,将屋里照得亮堂堂的,燕子和麻雀在窗户前来回跳跃啁啾。黄土高原霞光万丈,在清凉的空气中,延安市延川县甄家湾村开始了有序的一天——

清洁员甄应祥已经打扫完卫生扛着扫帚往家走;水电工刘志权爬到山上的水塔抽足了村里一天的用水;正在村里写生的画家们也打开画箱,为延安新农村的早晨染上第一道油彩。

这两天儿子办婚事,杨应娥夫妇将四孔窑洞内外粉刷一新,门框上各贴着一个红红的大“喜”字。在院子中央开辟的菜园子整齐而品种丰富。“尝尝,肯定甜!”还没等记者开口,杨应娥就摘下一根黄瓜,拧开院子里的水龙头冲洗。她种的菜多,自家吃不完,常常送邻居、送亲戚朋友……

作为甄家湾的一员,她很自豪,“来旅游的人都说,我们村环境好,比县城还干净!”

延川县正是路遥在《平凡的世界》中描述的原西县的原型。“那时延川的农村都穷,20斤面就要管全家人一年的口粮,一年到头靠养猪换的100多元钱生活,最怕家里来亲戚,缺粮短油的,拿不出吃的招待呀!”杨应娥是真正受过穷的人,3岁时就曾跟着母亲外出寻吃(讨饭),在交谈间,她多次掉下眼泪。

现在的日子明显不一样了。人们考虑得不再是如何填饱肚子,而是不浪费粮食了。“光景好了”,是59岁的杨应娥反复说的一句话。

乡村振兴都有一个抓手,这个村的“牛鼻子”在何处?在延安市政协派驻甄家湾村第一书记罗世杰看来,“牛鼻子”就是完善产权制度、推动产业建设,做大村集体经济。罗世杰还记得,2017年他被派驻到村里时看到的景象:青壮年劳动力都外出工作、土地广种薄收、资源闲置、村集体经济“空壳”……脱贫攻坚中的突出问题在这个村子里也大都存在。就在他对如何开展工作一筹莫展时,时任村主任(现任村支书)白云说,“走,去看一个‘宝贝’”。这个“宝贝”,就是甄家湾里的古村落。

接下来,驻村工作队费尽周折,带领大家盘活了包括古村在内的土地资源、闲置窑洞资源和富余劳动力资源,成立了村集体合作社,并培植壮大了民宿、影视、餐饮、观光等新型经济。甄家湾村集体收入由2017年的零,摇身一变为现在的200万元,还成为“第五批国家传统村落”。

在新经济的冲击下,沉睡多年的古村醒了!农业生产方式的转变,也带动了农民生活质量不断提升。

打工不误收“租子”。杨应娥一家积极响应村里以“五股三积金”为主要内容的“三变”改革,将土地承包经营权和在古村的窑洞折价入股,成为土地股和资产股的享受对象。于是,除了丈夫在镇上打工外,家庭收入里还多了几份分红。

几年前,刘志权还是村里建档立卡的贫困户之一,眼下他除了担任水电工,还能拿到民宿分红,家里一年总收入约2万多元。“村里的事我挺支持,古村落发展好了,才能引得更多人来旅游和写生,民宿生意也会更红火。”他特别提到了帮扶这个村的市政协主席薛海涛,“这个主席了不起,村里很多事情都是他一手策划推动的。”

在工作人员的劝说下,养殖大户白桂梅不再坚持“老脑筋”,同意将14头牛迁到新建的集中养殖场。因为人畜同在一个院子里,容易滋生跳蚤等虫类,影响人的健康。听说她患有眼疾多年,市政协的同志主动帮她牵线治病。

梁桂莲是一名民宿管理员,在旅游淡季,她还可兼职在黄花菜采摘园里锄草,有影视剧组来村里取景时客串一个角色……每多一份工作背后,就多一份收入。

如今,无论从思想上还是情感上,村民们都认同了这种“三变”改革的模式:资源变股权、资金变股金、农民变股民。因为他们已经品尝到了其中的甘甜——村集体经济越壮大,每个人的生活就会越好。