张桐瑀

中国传统青绿山水是随佛教绘画东传而来并被中国画家改造而成的一个画科,对中国山水画的形成起到了非常重要的作用,历史上曾出现了展子虔、李思训、李昭道、赵伯驹、赵伯骕、王履、仇英、吴历等“青绿”大家,成为传承与发展青绿山水的重要推手。

然而,近现代以来,青绿山水在张大千之后出现了式微的苗头,后继者乏人,卓有成就者难觅,甚至有些画法与材料工艺渐近失传,一个发展了千余年的画科到了需要“保护”的地步。

传统青绿山水的式微是有着深层次缘由的。就实而言,中国早期山水画均为青绿一路,至吴道子、王维一出,一方面向勾勒着色写实方向开拓,一方面向“水墨渲淡”的写意方向掘进,逐渐形成中国山水画另外两种重要画法,“浅绛”与“水墨”,这样的分野使得“青绿山水”在唐宋之际就仅剩下了“半壁江山”。及至宋元,“水墨为上”与文人写意的兴盛,像青绿山水这种重形重色的画法渐被文人士夫所轻,从业者人数也渐成少数,并且学术影响也有所局限。特别是经元代赵孟頫、明代董其昌变青绿画法为文人青绿画法后,从事原有青绿画法者已多为匠人,即使有出众者也往往被画史忽视。

近现代以来,力求写实的现代化改造,凭借“以西改中”,全面引入西方画法,造型能力与写实功夫均超前代,特别是现代山水画对色彩的应用,使得画面色彩胜过传统青绿,继而消解了青绿山水在色彩上的某些优势。事实上是,此时的山水画已是青绿、浅绛、水墨合体,青绿山水作为独立画科的作用被大大地减弱了。

此外,来自青绿山水内部的出新瓶颈,可能是桎梏近现代青绿山水发展的要因。本来,青绿山水随佛教绘画传入伊始,其着色手法仍包含着西方早期绘画朴素的写生色彩观,先以赭石打底,再着青绿,先着色后勾线,以及前景着石绿、后景着石青,均残存着西方绘画的影子。但随着佛教绘画的本土化,青绿山水被中国画家渐从写生色彩观察方式转换为了装饰色彩的对比关系,重视色与线、色与墨、色与色的对比统一,忽视了色彩与空间、色彩与光线的成因关系,色彩成了该作品内部的孤立存在。当然,如果我们仍停留在原有的社会形态和文化语境中,也许不会觉得有什么不妥,但到了现代社会,声光电化、信息智能,油画、摄影、电视、电影等等的悄然浸润,我们的视觉已相应地受到了影响,再回观许多用传统青绿画法画出的山水,总觉得有恍如隔世的错觉。

面对此种情形,青绿山水向何处去?也就成了无法绕开的问题了,“旧瓶装新酒”还是“新瓶装新酒”?也迫在眉睫地摆在了“青绿”画家的面前。“旧瓶装新酒”虽然在一定程度上已有所创发,但仍没有从根本上解决内部与外部的全面出新。新中国成立以来,青绿山水所选择的就是这种半新半旧、不新不旧的求新之路,这在一定程度上既满足了宣教的写实与现实要求,也保存了青绿山水的合理存在。

时至今日,历史翻开了新时代的篇章,求新求变的观念深入到社会的方方面面,而中国画在这大时代前似乎有些保守,没有像以往的年代那样,绘画走在时代的前面。新时代运转的推动力,倒逼着中国画要有所作为。作为中国山水画之母的青绿山水,如何焕发出新活力和现代性可能就成为一个新课题。

一般来说,若要保存和发展以往的老传统,就必须给予老传统以新的观念和动力,惟其如此,才能让老传统发挥继承与发展的新作用,进而才能保存其种姓存在和繁衍。

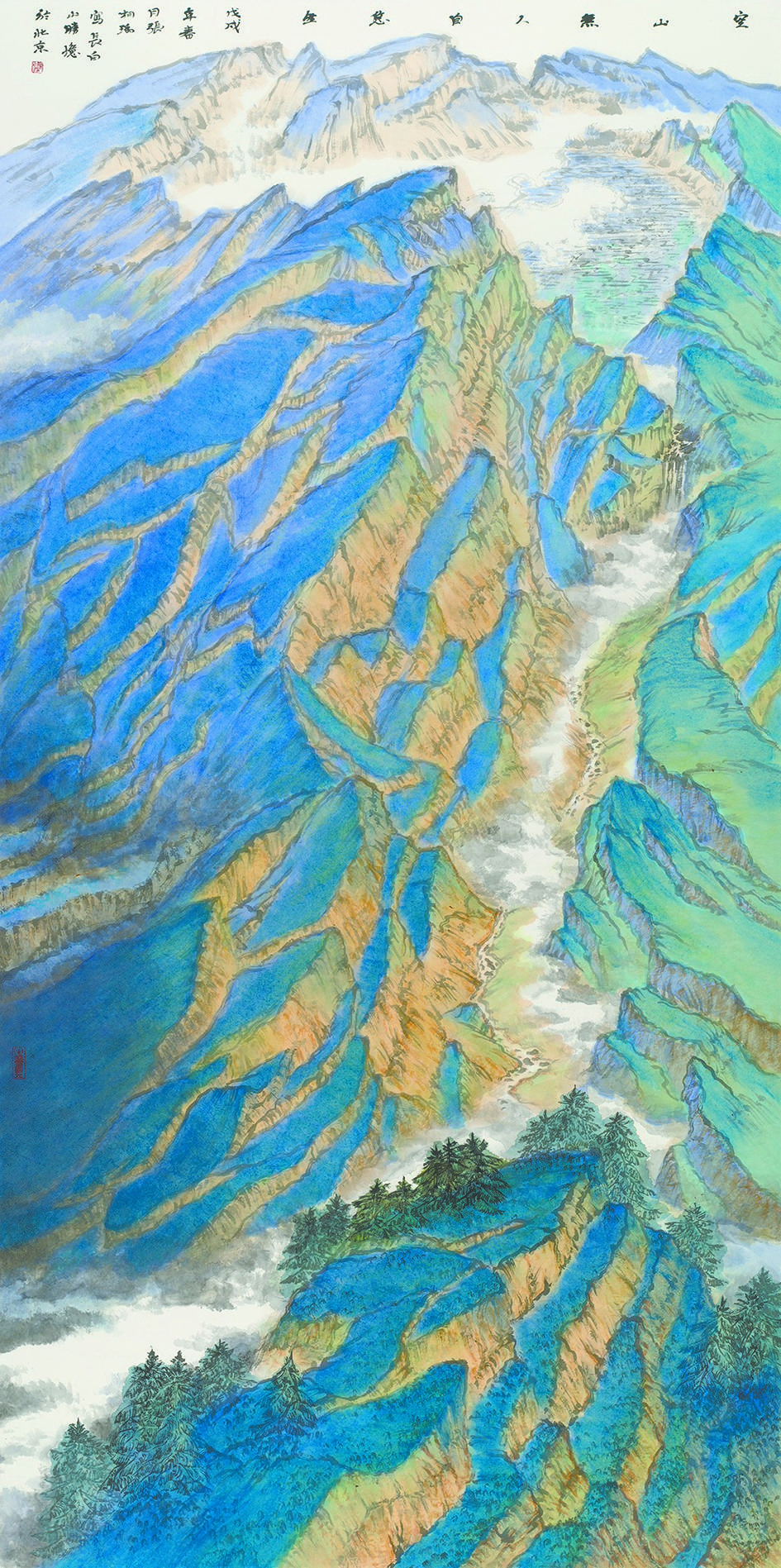

作为古老的青绿山水画,她从西域传来画法,在中国发扬光大,其中先天包含着西方早期绘画朴素的直观与直觉把握,如果我们将其注重形与色的空间处理方法推导到源头的出发点,顺其写生色彩学的原始诉求,赋予她以现代色彩因素,也许会寻找到新的增长点,让“老干发新枝”,开发出一个新局面。

当然,作为青绿山水的创新,它需要从内在结构与外在风格,从造型到色彩的现代转换,仅仅在原有结构上加大颜色的比例和浓度是无法解决问题的。艺术创新更需要从观念到手法的全面出新。

以往的借鉴西方绘画往往是以西方画法代替中国画法,以轮廓线代替了结构线,从而失去了中国画最重要的民族化造型手法根基。为此,我们应加强中国画的造型结构,并紧抓书法用笔这一底线不放松,以书法用笔灌注进中国画的平面结构中,本着越是要加大借鉴西方画法,就越是要加大中国画表现的某一方面,以期抑制借鉴后的“排异反应”。也就是说,在借鉴西法前要提前打好预防针,以避免玉石俱焚的灾难性后果。

对于色彩,我们可以尝试将青绿山水惯往的装饰色彩学向现代写生色彩学转换,将西方色彩学中有益于青绿山水敷色的调性的成分抽离出来,和中国画敷色的平面化相勾兑,以求最大化地保持中国画的民族特性。这样一来,造型结构与设色敷彩都和画者的现实观照有机地联系起来,从而跳开了中国山水画过于程式化的老套路。当然,这一选择是有风险的,画家穿梭在“雷区”,一不小心便会触雷而亡,所谓的中西借鉴就成了“梦幻泡影”。

在现代化的时代里,画家的理性思维会逐渐提升,将绘画向注重写生,注重画家现实感受方向推动,也许是解决当代中国画发展的一条新路,这样也可以从过于感性的写意追求中脱化出来,形成一个和新时代相匹配的全新增长点。

我的长白山系列“青绿”创作就是顺应这一思路的尝试,试想将传统青绿山水真正转换为新青绿山水。当然,这只是尝试,离真正的目标还太遥远。但既然出发,就没有了回头路,也只能“虽不能至,心向往之”地继续前行,尽量离目的地接近一些。

张桐瑀,中国民主促进会会员,中国画学会副会长,中国美术家协会会员。1965年生于吉林省,1990年毕业于东北师范大学美术系中国画专业,2003年获中国艺术研究院硕士学位,2007年获中国艺术研究院博士学位(研究方向中国山水画理论与创作),同年分配于中国国家画院。曾任中国艺术研究院《美术观察》栏目主持人。现供职于中国国家画院山水画所,同时担任中国国家画院国画专业委员会副秘书长。1988年《冬月》获全国林业美展铜奖;2007年《寒山千里碧》获“第三届全国中国画展”优秀奖,《独拔群峰外》获“2007年全国中国画展”优秀奖。出版有《中国书法家全集·黄宾虹》《中国书法艺术大师·黄宾虹》《影响中国绘画进程的100位画家》《从写生到创作——嵩山笔墨表现》《中国画五讲》《书画同源·黄宾虹》等艺术专著。