□主讲人:孔维克

主讲人简介:

孔维克,全国政协委员,民革中央画院院长,山东画院院长,兼任中国统促会理事、民革山东省委会副主委、世界孔子后裔联谊会副会长。代表作有:《孔子周游列国图》《公车上书》《沐》《杏坛讲学》《高士图》《白英点泉》等。近年现实题材的创作《高原的记忆——孔繁森》《齐鲁曙光——党的一大代表王尽美、邓恩铭》《同志仍须努力——为国父孙中山先生造像》等,其画作在当代画坛产生一定的影响,其作品及传略被收入各类画册和辞书。代表作数幅入载上世纪80年代启动历时10年的国家美术出版工程《中国现代美术全集》中国画卷、壁画卷、插图卷。出版有孔维克画集、文集、书法集、写生集等50余种,获“中国画坛百位杰出画家”称号等。

编者的话:

中华文化源远流长,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。中国绘画,根植于中华民族深厚的文化土壤中,历经千百年的发展变化,形成了一个融合中华民族特有的文化素养、思维方式、审美意识、美学思想和哲学观念的完整的艺术体系,成为中国传统文化的重要组成部分。本期讲坛邀请孔维克委员讲述中国传统文化、中国画及其二者的关系。

什么是中国画?

中国画,简称“国画”,是用中国传统的造型手法、传统的绘画工具、传统的文化理念相结合的一种绘画形式。它传达的是中国传统文化精神,是中国独有的、在世界上具有独特文化价值的艺术样式。

艺术是文化的表现形式

我们不禁要问,什么是文化?如何定义文化?在中外《大词典》《辞海》中,关于文化的定义多达200多种,可见给文化下定义是比较难的。但是如果用一句话概括,也能说得明白。有人这样说:文化是人类有史以来,在演化的进程中所创造的物质财富和精神财富的总和,尤其是精神财富。余秋雨先生也对“文化”进行过阐述,他说:“文化是一种养成习惯的精神价值和生活方式,它最终成果是化出了一批人。”这也指出了文化的作用。譬如,传统文化中的孝悌、忠信、礼义、仁爱等,是中国人共同认可的一种生活方式或价值观。人们往往说,中国人与西方人沟通困难,其根本原因是文化不同。

就中国而言,中国人也有不同的地域文化,如中原大地有齐鲁文化、江南有吴越文化、西南有巴蜀文化、陕北有三秦文化、东北有黑土文化、广东广西有岭南文化……各地域还有各自的方言、美食、个性特点以及生活方式和处事态度。

那么,文化与艺术有什么关系呢?通常来讲,艺术是情感的产物,是精神世界的反映,也是一种手艺。吴冠中先生曾称自己“只是一个手艺人”。当然,艺术不仅仅只有绘画,还包括音乐、舞蹈、戏剧、雕塑等门类。因此可以说,艺术是人能够制造出来并能够为他人所理解的声音、符号、色彩、造型等有意味的形式。艺术来源于生活,折射于文化,这包含了人们的生活习俗和对世界的认知。艺术反映了人对世界的认识,在制作中有手艺的成分,更有感情的成分,它以亲和力沟通人与人之间的理解,在润物无声中传达思想与情感。

具体到绘画,它与色彩和造型有关。人类早期绘画来源于娱乐。狩猎是人类最早的生活方式。狩猎之余,人们要休闲下来,便围着篝火唱、跳,这就是最早的音乐和舞蹈。后来,人们又想着把狩猎来的成果画出来,这就是最早的美术。人们以石器作为工具将自己的生活方式和生活内容刻录在岩石上,这就是人们最早看到的绘画——岩画,如广西花山岩画、贺兰山岩画等。岩画是一种符号,正如文学也是由符号演变成文字而编排成一个叙事序列一样,都是用以传递感情、传达思想的形式。

中西方绘画的不同特点

中国古代称画画为丹青、绘画、绘事,今天称“中国画”就像称“中医”一样,是西方文化在近代以来进入中国后相比照的产物,以区别于油画、水彩画、版画等。

近百年来,西方绘画理念不断传入中国,使传统中国画有所变化。但与西方绘画相比,西方绘画是微观的分析,然后形成具象,中国画则是宏观的、概括的,最后落脚于意象;西方绘画重光影、色彩、科学,是立体的,而中国绘画是线条的、黑白的、模糊的,最后达到平面的处理效果;西方绘画是再现性的,表现所有看到的事物,中国绘画则是表现性的,可以表现想到或看到抑或看不到心中所想的事物;西方重视透视解析的技法不断研究外部世界、表现客观世界,而中国重读书、重学养,通过笔墨修炼而悟道,最后通过书画的研习完善整个艺术人生成为自我。通过中西绘画的比较,我们可以清晰明了地看到中西绘画在表现形式、审美特征等方面有着明显的不同,通过这些不同,可以深入地理解中国绘画的精神。

中国绘画与西方绘画相比,一个重要的区别是,西方绘画是描摹自然、指向客观,中国绘画是体悟自然、指向内心,最终西方产生的是一位位美术大师,中国则是修炼成一个个文化大家。(当然,近代以来西方现代绘画也从东方学习到一些理念)

中国画的基本源流与审美品鉴

中国画历史悠久。远在战国时期,就出现了画在丝织品上的绘画——帛画,最为著名的是在丝织品上绘《御龙图》帛画。两汉时期,出现的画像石和汉墓壁画,是当时最常见的绘画。东晋时期,顾恺之的《洛神赋》成为早期人物画的代表。隋唐时期社会经济、文化高度繁荣,绘画也随之呈现出全面繁荣的局面。山水画、花鸟画已发展成熟;人物画出现了具有时代特征的人物造型。五代、两宋又进一步成熟和更加繁荣,人物画已转入描绘世俗生活,山水画、花鸟画跃居画坛主流。如宋徽宗赵佶的《瑞鹤图》,北宋时期王希孟的《千里江山图》等。元、明、清三代水墨山水和写意花鸟得到突出发展,文人画和水墨写意成为中国画的主流,元代倪瓒的《江岸望山图》、明代沈周的《溪山秋色图》等,都成为名垂千古的传世之作。

中国传统的艺术审美逐渐建立起一种标准,唐代书法家张怀瓘在其《书断》中曾提出“神品”“妙品”和“能品”的概念,后来唐朝朱景玄在《唐朝名画录》中又加上一个叫“逸品”。北宋时期,有理论家将“逸品”排在第一位,于是就有了现在的“逸品”“神品”“妙品”“能品”之说。其中,“逸品”指的是草草几笔见真章;“神品”即是指神来之笔,很难达到,也很难超越;“妙品”属于第三品,它是指绘画中的构思、技法等运用巧妙;“能品”指的是有能力肯下功夫。这种品评标准,是先贤的艺术创造,也给今天的我们留下了一种审美判断方法。

今天,我们对于美术作品的艺术批评,则把以上四种艺术标准进行了融合:对“神品”的理解是看画作的整体感觉,对“妙品”的理解是看画作的整体构思,对“能品”的理解是看画作体现出来的基本功,对“逸品”的理解是要让画作看起来很轻松飘逸。如果这四种标准都能达到,那么这幅作品就算是优秀作品。随着时代的发展,又加入了社会性及接受美学的因素,提出了“思想性、艺术性和观赏性统一”的标准。

中国画的门类与材质

中国画的分科

中国画大致分为三科:山水、花鸟与人物。

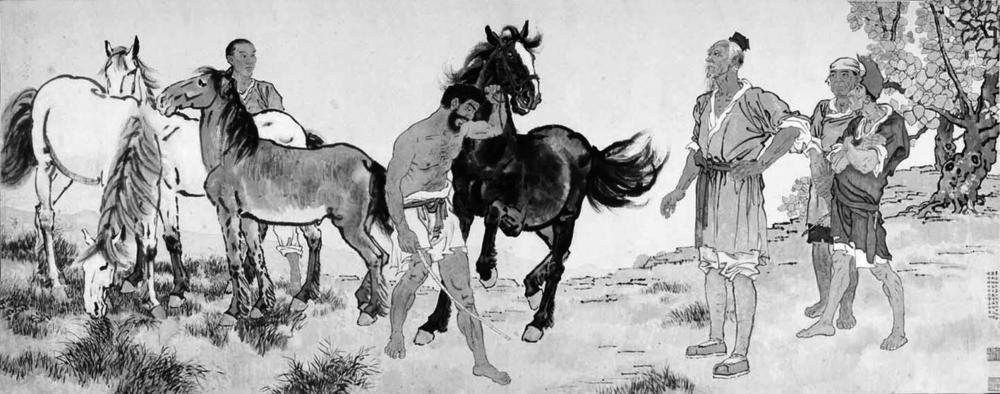

最早产生的是人物画,这也与中国文化阐发相关。中国人自古讲究人文,比如儒家文化讲究对人的关怀、文以载道,人们为了表达思想,往往以人物来直接传递感情。唐代以后,人物画的发展已非常成熟。如唐代周昉的《簪花仕女图》和《凌烟阁二十四功臣画像》等。五四运动以后,传统的人物技法已不能表现现实生活,当时的文化改革者如陈独秀等人主张必须进行美术革命,有人即将人物画中的某些造型技法与西方绘画融会贯通,从而形成了一种新式创新型的人物画——现代水墨人物画,这就是以徐悲鸿、蒋兆和为代表的“徐蒋体系”,如徐悲鸿的《九方皋》、蒋兆和的《流民图》对人物画坛影响巨大,推动了人物画的发展和现代转型。其次是山水画,现存于北京故宫博物院绘画馆的隋朝画家展子虔创作的《游春图》,被公认为是我国第一幅山水画,这也是迄今为止我们看到的最早的纸笔绘画。《游春图》脱胎于人物画,其主题是人物在游春,主体是春景。山水画与中国文化中的禅宗及道教结合产生了寄情山林、卧游江山的山水传统,出现了范宽、李成、黄公望等大家。及至清四王技法僵化、几近衰败。新中国成立后,黄宾虹、李可染、傅抱石、关山月等开山水画改革一代新风。虽然花鸟画成熟较晚,但它的技巧技法成熟度最高,呈现出的优秀作品和代表人物也最多。至明清徐渭、八大山人、吴昌硕、任伯年已将花鸟画推向巅峰,齐白石、李苦禅、王雪涛、郭味蕖等又将花鸟画开拓出另一番时代新貌。

中国工笔和写意

从绘画的面貌上看,中国画大概可分工笔、写意两种形式。工笔画成熟于中唐时期,写意成熟于明清时期。工笔画在用线、造型处理上比较工整,层次丰富,用色绚烂,其线条以高古游丝描为主。唐代人物画及五代、宋人花鸟中的传世瑰宝都是工笔画,如《韩熙载夜宴图》《捣练图》《出水芙蓉图》《珍禽图》等。写意画用笔豪放,造型概括以水墨为主,其线条讲究书写性。如八大山人花鸟的简洁冷逸,吴昌硕花鸟的雄浑用笔等,对后世影响深远。

中国画的绘画材料

中国画所使用的工具材料一般是以毛笔和宣纸为主。绘画材料的不同造成不同的绘画形态和不同的表现形式。毛笔,相传由秦朝将领蒙恬所创造。毛笔根据软硬度又分为硬毫和软毫两种,硬毫以狼毫为主要制作材料,软毫以羊毫为主要制作材料。根据写字绘画、种类,以及个人习惯的不同,用笔也不一样,勾线使用叶筋笔,勾长线需要使用山马笔,还有大笔,如斗笔,斗笔大中小等。毛笔最基本的特征是锥形,锥形毛笔既能画出不同粗细的线,又能画出大大小小的面,这也是古人智慧的结晶。

中国画用纸种类广泛,绫、绢等织物也都是绘画的材料。相传东汉蔡伦首创渔网、树皮、麻布造纸,后来蔡伦的弟子孔丹用安徽宣州一带的檀树皮及草料创造宣纸。现代人也用麻纸和一些各种各样的布作为材料,画在板子上、玻璃上等。按传统来说,基本上用的是纸和绢两种材料。尤其是产于安徽的宣纸,它手工制作,对墨色的反应有独特趣味,渗透力强又可控制,其特性将国画要求的笔墨神韵能最好地发挥出来,故宣纸几乎已成为国画用纸的代名词。

中国画的装裱形式

中国画通过装裱完成最终的艺术呈现。传统中国画的装裱形式有中堂、四条屏、条幅、镜心、册页、扇面等。这与古人的生活状况、生存环境相关,比如,很多家庭都是高堂大屋,一进门有条几,两边是太师椅,中间八仙桌,挂个中堂,中堂两边还有对联,从中可以体现出主人的爱好、习性以及文化追求。到了现代,有了现代展览,展厅中中国画的展示就有了像西画陈列一样的镜框。家庭装饰用画也因房子变矮且是现代建筑而改用镜框。画作装裱装框后,不仅增添了画作的美感,也衬托了展示空间的美感。中国画表现形式的丰富多样,无不显示着中国人的智慧,无不散发着中国优秀传统文化的无穷魅力。

中国画与中国传统文化

中国画的艺术表现

中国绘画讲究诗、书、画、印的综合呈现。相传,北宋文学家、书画家苏东坡写字作画累了,随手画了一幅笔架,他觉得十分有趣,就在画上题了字,随后他还写文章谈自己的感想,由此便产生了文人画。文人画与水墨写意相结合,成就了文人写意画,形成了诗书画印综合呈现的艺术面貌,后来把诗的语境、书法的美感题在画上,把书法的题款也落在画上,通过大大小小、错落有致的盖印丰富画面,从而使画面构图更完整,画面意境更深厚。

中国画的审美思想主要表现为善德承载、以物比德、写意为上、重视气韵等方面。中国画以善为美,崇德载道。这在中国画中比比皆是:如,倪瓒的《六君子》,以六棵树来形容君子,画中题诗更深化了作者的审美思想;赵佶的《芙蓉锦鸡图》,以“鸡有五德”——文、武、勇、仁、信的意象来表现创作者对高贵品格的赞许;明沈周的《庐山高》,用庐山的高来比喻人格,通过题词也表达了他的思想。还有郑板桥的《墨竹图》,以竹子的节节高、虚心,来比喻人的美德;齐白石的《三世清白》,以“柿”“青白菜”的谐音来比喻人的崇高节操。

以线造型、平面处理、笔墨表达是中国画的主要技法特征。以线造型是中国画区别于其他绘画形式的主要特点之一。北宋武宗元的《朝元仙仗图》是一幅以线造型、平面处理的代表作。它探究高和宽的线条处理,不追求纵深的表达,强调了平面处理的装饰性。而笔墨表达主要是水墨写意画中的技法特点。齐白石的《虾》,虾须是线,虾身的一段段是放大的线。在八大山人的《石头小鸟》中,笔墨的技法更为显现,小鸟是用线条画出,石头便是放大的线。我本人创作的巨幅作品《日本遣唐使》中,也是用线条描摹了历史盛况,画中有大海,有舟船,有人物,有建筑,一条线表达了丰富多彩的万千世界。

中国传统文化对中国绘画的影响

东西方因文化的不同产生了不同的绘画。中国画从宏观上对线性的剥离到抽象的归纳,最后成为意象的表现,形成了中国式的绘画。

中国文化及哲学一直以来是用宏观看待世界,所以产生了八卦、阴阳等最早的辩证思想,这些思想深刻影响了中国绘画。西方文化重学理、重分析,以致出现了对光的科学分析,产生了三原色、三间色、多复色等。中国绘画中虽然只有五种颜色,却也呈现了大千世界。文化的不同造就了艺术表现的不同。比如齐白石的《牡丹》,叶是黑色的,花是红色的;可是现实中,叶子应该是绿色的,而作品中用墨色来表现绿叶,更展现了牡丹娇艳欲滴和勃勃生机的艺术景象。再比如,潘天寿的《鹰石图》中,方形的石头突出了画的张力与意境。这些都是与描摹自然不同的艺术表现效果。

向善崇德、传神达意、诗情画意、雅俗共赏、笔情墨趣,是中国画的重要审美范畴,也体现了中国画独特的艺术精神。

中国文化的多样性、包容性对中国画也产生了深远的影响。比如,儒道释对中国绘画的潜移默化。儒家“文以载道”的思想,影响了画家的选材、达意、以德喻物的教化与担当意识。比如,山东地区的画家受齐鲁文化的影响,一直保持并延续这一传统。道家“天人合一”“道法自然”的思想,影响了画家的寄情山林、物我两忘的人文情怀。受到道家影响最多的便是文人画。禅宗的直指人心、心灵追问,影响了画家的艺术静修,以及用笔营造空灵的境界。

因此,中国传统文化对中国绘画的影响是巨大的。中国传统文化博大精深,儒道释相互借鉴、融合,形成了中国传统文化的整体面貌,同时也深刻地影响着中国绘画思想内涵、取材立意、表现形式、笔墨语言。

如何欣赏中国画

中国画来自中国文化。中国的京剧、武术、茶道、书法等同样来自中国文化。京剧中的脸谱、程式化、象征性等特点特征影响了中国画;武术中的造型等特征影响了书法,也影响着中国画的气韵。

中国画作为中国传统文化的重要组成部分,首先要传达时代的审美特征。中国画是视觉美的传达,每个时代都有它独特的审代意象和精神标识。这些审美特点随着时代的发展而不断变化,如汉代的雄浑、北魏的雄奇、晋代的飘逸、明清的淡雅、近现代的博大等。了解中华美学的总体审美精神,不仅有助于我们把握中国文化精神的框架而欣赏中国历代绘画,也有助于从艺习画者把握自己的审美创造。

由此,我认为中国画具有四大审美功能:一是铸造时代审美,留下当代文化;二是美化生存环境,陶冶大众情操;三是提升个人审美,书画怡神养性;四是通过习书学画,修炼自我境界。通过学习、鉴赏中国绘画,走进中国文化,提高自身修养,提高思想境界。

总之,从人类文化发展来看,绘画既是一种审美活动,也是对本土文化的形象反映。而人类有着共同的审美规律,如对均衡、节奏、色彩造型的审美表现等都有着相同的共识,但在具体呈现上也彰显着不同文化的不同表现,形成了不同的绘画式样和审美特征,也造就了不同的文化族群及不同的审美习惯。近代以来,尤其是当下随着国家的改革开放,不同的文化交流、文明互鉴,也使绘画的观念形态产生了丰富多彩的状态。虽然东西方绘画在表现手段上有着不少的相互借鉴,但最基本的精神底色是不变的。中国画不管如何变化,都应该坚守中国优秀传统文化,为此才能创造出具有中国特色、中国气派的属于我们这个新时代的作品。

早在60多年前国画大师潘天寿先生就强调“东西方的绘画要拉开距离”。文化因不同而精彩,因交流而互鉴,多样化才能使艺术产生出更持久、更迷人的无穷魅力。