主讲人简介:

吕成龙,全国政协委员,故宫博物院研究馆员、器物部主任,故宫研究院陶瓷研究所所长,享受国务院特殊津贴。兼任中国古陶瓷学会副秘书长、中国艺术研究院硕士研究生导师、中国社会科学院大学文物与博物馆专业学位硕士研究生导师等。曾主持故宫博物院多个大型陈列展览,实地调查过数十个中国古代陶瓷窑址,发表学术论文和文章逾百篇,主编20多部专业图书,著有《中国古代颜色釉瓷器》《中国古陶瓷款识》《文物名家大讲堂——明清官窑瓷器》等。

■宋瓷,与宋词一样,都是中国古代艺苑中最绚丽的奇葩。宋瓷以其朴素无华而蕴含独特气韵吸引着一代代观赏者的目光,其中的汝瓷更是美不胜收。汝瓷,造型规整,釉质润泽,釉色淡雅,制作工艺精湛,显得古朴典雅,被后人推为宋瓷之首。本期讲坛邀请吕成龙委员讲述宋瓷中的汝瓷之美。此次讲坛是他近期在全国政协“国学读书群”委员读书活动中的演讲,现整理编发,以飨读者。

宋词与宋瓷是宋代馈赠后人的两样瑰宝,两者有着极大的艺术相似性。宋词的美在于细腻婉约,宋词流派中的婉约派,几乎融汇了中华从古至今的婉约气息。宋瓷的美同样呈现着细腻婉约,例如,汝瓷天青色釉的素雅,釉面冰裂纹别具一格;定窑印花白瓷的细腻,纹饰若隐若现,耐人寻味。

在我日常工作中,多与古代器物“打交道”,尤其在欣赏汝瓷时,颇似读苏轼所作婉约类词,“明月”“青天”“芳草”“绿水”“春雨”“小溪”等苏轼词中出现的词语会不断映入脑海。宋人张炎《词源》曰:“东坡词如《水龙吟》咏杨花、咏闻笛,又如《过秦楼》《洞仙歌》《卜算子》等作,皆清丽、舒徐,高出人表。”如果说苏轼的词“高出人表”,那么汝窑青瓷则高出宋代诸窑产品,堪称当之无愧的“宋瓷之冠”。

近20多年来,中国古陶瓷被屡屡拍出高价,不断引起人们对中国古陶瓷的关注。大家可能禁不住会问,这些由普通陶土或瓷土制作而成的陶瓷器,为什么会比黄金珠宝还贵重?诚然,中国古陶瓷必定有其自身的美感,那么,中国古陶瓷之美究竟美在哪里?尤其是宋代汝窑青瓷为何能在历代瓷器中脱颖而出,被赋予如此高的地位?趁着学习宋词婉约流派的艺术表达之际,我们来一并感受宋瓷的婉约之美。

宋瓷之首——汝瓷

以汝窑为代表的宋瓷与宋代文学中的宋词,堪称两座高高耸立在中国文化史上的丰碑,永远受到后人敬仰。

众所周知,汝窑是中国陶瓷发展史上最著名的瓷窑之一,历来受人关注,在人们心目中占有崇高地位。特别是汝窑所创烧制的淡天青色釉瓷,釉色清淡含蓄,冷暖适中,不愠不火,光泽内敛,不显张扬,给人以优雅的视觉感受,体现了中国传统文人审美对颜色的捕捉。

汝窑瓷器烧造于北宋徽宗时期,宋徽宗赵佶崇信道教,道家以清静为依归、以朴素为美,汝瓷的淡天青色釉满足了以宋徽宗为代表的道家在颜色方面的审美需求。因此,自明代晚期以来,在文人雅士的品评中,汝窑被推为五大名窑——汝、官、哥、定、均(钧)之首,汝釉也成为中国瓷釉中的楷模,对后世影响深远。

如今国内外各公立和私人博物馆无不以能拥有汝窑瓷器而引以为豪,足见汝瓷影响之大。对于这样一个闻名海内外的著名瓷窑,自1986年其遗址被正式确认以来,迄今为止,考古工作者对其遗址先后进行了9次正式考古发掘,有关汝窑的研究工作被逐步推向深入,并取得丰硕成果。

汝窑遗址发现的经过

1986年10月25日至29日,中国古陶瓷研究会、中国古外销陶瓷研究会在陕西省西安市召开年会,包括本人在内的来自全国各地的200多名会员应邀参加了这次年会。值得一提的是,来自河南省的几位新加入的会员均向大会提交了有关汝窑研究的论文。特别是当时在宝丰县瓷厂工作的王留现曾在会间向与会的部分专家、学者展示了一件出土于宝丰县清凉寺附近的天青釉盘(洗)。

王留现在向大会提交的《试论宝丰窑的历史成就和与汝窑的关系》论文中描述其为:“满釉支烧,三支钉痕,香灰胎,天青釉,冰裂纹片,润之如玉,唯釉色稍有深沉,可能为拣弃之品。”文章的最后推论说:“史称宋代五大名窑之首的汝窑,其窑址有非常大的可能在宝丰的清凉寺瓷区内找到。”

参加会议的上海博物馆汪庆正根据这一线索,立即派人于当年11月、12月两次赴宝丰县清凉寺窑址作进一步调查,两次调查共采集瓷片标本及窑具40余件,并于1987年10月编辑出版了《汝窑的发现》一书。书中曰:“清凉寺窑即宋代五大名窑之一——汝官窑的故乡是确凿无疑的了。”此书的出版,正式宣告了汝窑遗址之谜的揭开。

汝窑遗址是如何被发现的?我认为应本着实事求是的观点,切忌感情用事。通常所说的汝窑,系指烧造传世汝窑瓷器的瓷窑,历代文献所指的也是这个意义上的汝窑。

明代晚期以来,在文人品评中,汝窑先是被纳入柴、汝、官、哥窑四个窑并称,接着又被纳入柴、汝、官、哥、定窑五个窑并称,继而又被纳入柴、汝、官、哥、均(钧)、定窑六个窑并称。

由于柴窑非但不属于宋代,而且一直是个谜,因此,到了现代,人们就逐渐略去柴窑不提,而直接提“汝、官、哥、钧、定”五个窑,于是诞生了“宋代五大名窑”之说。

近年,有学者对“宋代五大名窑”说法提出质疑,认为所谓“宋代五大名窑”中真正属于宋代的只有汝、官、定三窑,因此主张“宋代五大名窑”之说可以休矣。对于这个问题,我们亦应该本着实事求是的观点慎重下结论,一定要用事实说话。

关于汝窑遗址的发现,不是一蹴而就,而是有一个循序渐进的过程。按宋代惯例,各地陶瓷窑常以其所在行政划分的州来命名,汝窑遗址自然应在河南汝州。但由于宋代汝州的州治在原河南省临汝县(1988年8月经国务院批准撤临汝县建汝州市),因此,人们曾将寻找汝窑遗址的重点放在临汝县。

陈万里曾谈到,1930年日本人大谷光瑞派遣日本西本愿寺驻中国汉口的布教师原田玄讷,去临汝作过实地调查。1950年陈万里曾亲自赴临汝县南乡的严和店、陶墓沟、刘庄、冈窑,临汝县东北乡的大峪店东沟、叶沟、黄窑,宝丰县的大营青龙寺(即清凉寺),鲁山县段店等窑址作过调查。后来直至20世纪60年代,故宫博物院和河南省寻找汝窑遗址的文物工作者,足迹几乎踏遍了临汝县境内,却始终未找到烧造传世汝窑瓷器的窑址。后来,受北宋定窑遗址不在州治所在地定州而在曲阳县这一现象的启发,文物工作者遂把目光投向北宋汝州辖区的其他地点去寻找汝窑遗址。

1977年,故宫博物院冯先铭、叶喆民在宝丰县清凉寺窑址采集到一块与传世汝窑瓷器特征相同的瓷片标本,但基于仅发现一片而没发表文章,而是将其提供给科技工作者进行科学测试。测试结果表明,其胎、釉的化学组成与中国科学院冶金陶瓷研究所对1957年故宫博物院提供的传世汝窑盘进行科学测试的结果基本一致。这一科学研究成果表明,历代宫廷传承下来的所谓“传世汝窑”瓷器的产地,应在河南省宝丰县清凉寺村。可惜的是,因当时采集标本数量太少,专家们为慎重起见,没有作出定论。但有关专家还是作出了“在宝丰所得的天青釉残片未必不是寻觅汝窑窑址的一条重要线索”的推论。

1980年成立的“中国古外销陶瓷研究会”和1981年成立的“中国古陶瓷研究会”所开展的活动,为汝窑遗址之谜的最终揭开创造了条件,所谓众人拾柴火焰高。

北宋朝廷“弃定用汝”

南宋诗人陆游撰《老学庵笔记》(卷二)曰:“故都时定器不入禁中,惟用汝器,以定器有芒也。”后来,定窑瓷器因采用“覆烧法”而产生的口边无釉,即所谓“芒口”,成了人们谈论北宋朝廷舍弃定瓷而用汝瓷的主要原因。

真是这样吗?恐怕未必。

因为如果只嫌定窑瓷器有“芒”就弃之不用的话,作为权力至高无上的朝廷完全可以下令烧造无“芒”的瓷器。况且,定窑一开始就是烧造无“芒”瓷器,有“芒”是因后来采用覆烧法所致。

需要指出的是,现在有学者不同意“芒”是指器物口边无釉,而认为是“光芒”之意,即釉面光亮。对此,本人不敢苟同,且曾作过认真考证,结论是“芒”确指器物口边无釉,而不可能是指釉面光亮。

有学者很早就提出北宋朝廷弃定用汝的原因或与宋徽宗赵佶的审美情趣有密切关系。从北宋汝窑青瓷看,其釉色变化不大,虽有深、浅的细微差别,但都离不开“淡天青”色这个基本色调。很可能正是这种深浅适中的和谐色调满足了北宋上层社会在感官上对颜色的捕捉、迎合了当时人们的审美情趣,才使北宋上层社会喜欢上汝瓷。

由于传世汝窑瓷器大都烧造于宋徽宗赵佶在位期间(1101~1125年),因此,有学者认为这可能与当时以宋徽宗为首的北宋统治者主导宫廷用瓷有关,而汝瓷给人带来的清淡含蓄之美又很可能与宋徽宗崇奉道教有密切关系。

北宋时期烧造青瓷的著名窑口有越窑、汝窑、耀州窑、龙泉窑等,其中北宋越窑、耀州窑、龙泉窑青瓷釉色普遍偏绿,而南宋官窑、龙泉窑仿官窑青瓷的粉青釉普遍偏粉白。唯独汝窑青瓷,釉色天青,浓淡适度,朴实无华,给人以内敛含蓄之美感,因此受到崇奉道教的北宋上层社会之青睐。

汝窑青瓷的特点

宋代瓷器的釉色是以素净为主,“雨过天青云破处”正是以汝瓷为代表的天青色。天青色釉作为正色,此外还有虾青、冻青、豆青色釉等,其实是属于未烧成功的釉色。宋徽宗喜爱青如天、质如玉的青瓷,君王的审美自然带动了制作工艺的市场趋向。由于汝窑烧造时间短,致使传世器物不多,早在南宋时期,人们对汝窑青瓷已发出“近尤难得”之感叹。

我们最新统计的结果是传世完整和基本完整的北宋汝窑青瓷有100多件,而不像以前人们常说的只有六七十件。

传世北宋汝窑青瓷大都为原清代宫廷旧藏,目前主要收藏在故宫博物院(20件)、台北故宫博物院(21件)、英国伦敦大维德基金会(12件)、上海博物馆(8件)、英国伦敦大英博物馆(5件)等单位。国内外其他公、私博物馆和私人手中亦有零星收藏。

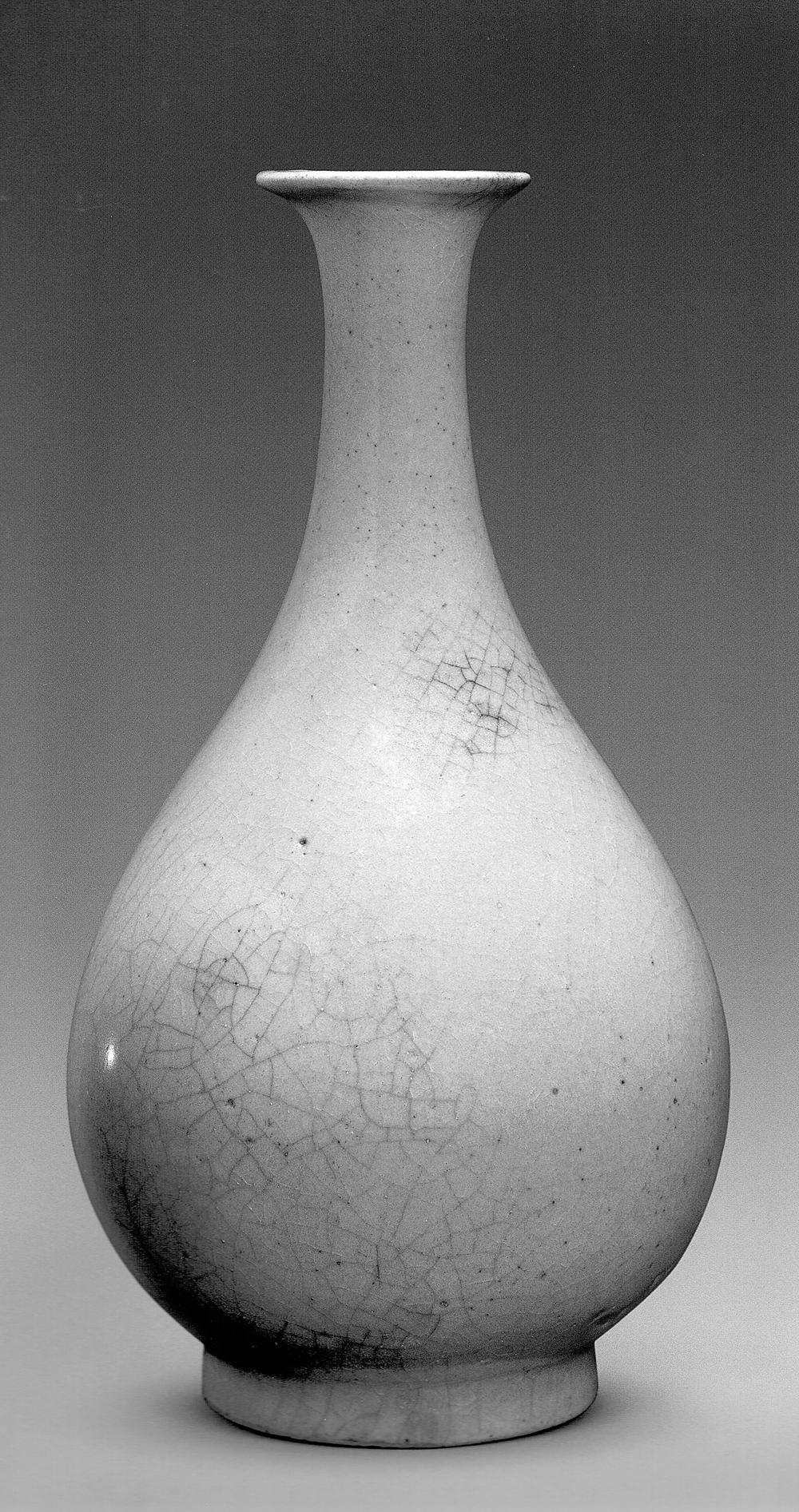

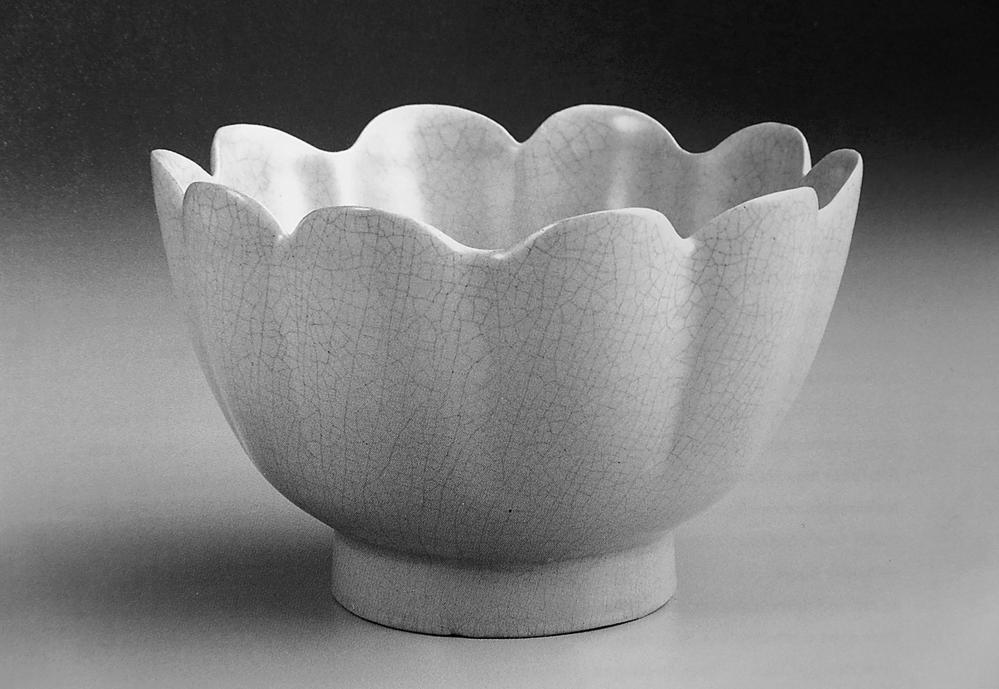

迄今为止,所见传世汝窑瓷器的造型主要有盘、碗、洗、玉壶春瓶、鹅颈瓶、纸槌瓶、圆瓶、三足樽式炉、三足樽式炉承盘、茶盏托、酒盏托盘、椭圆水仙盆、椭圆碟、荷花形注碗等。从对汝窑遗址进行调查和考古发掘出土标本看,汝窑还烧造各式带盖大香炉(即北宋徐兢《宣和奉使高丽图经》所说的“出香”)、梅瓶、盖盒、酒盏台子、刻花钵、双系方壶、双系圆壶、壘子、方盘、八方盘、外刻海水内印龙纹钵、刻莲瓣纹碗、刻莲瓣纹深腹碗、圈足垫烧碗、刻莲瓣纹洗、圆唇洗、珠串等。

汝窑制瓷工艺对高丽和南宋官窑瓷业均产生过直接影响。汝窑青瓷中有些器物属于该窑所特有,不见于其他瓷窑产品,如椭圆形水仙盆、椭圆形碟、狻猊钮出香、腾龙钮出香等。有些器物造型则在宋代其他瓷窑中也有所见,体现出共同的时代特征,如茶盏及托、酒盏及托、壘子、玉壶春瓶、三足弦纹樽等。

壘子是由多个器物摞在一起组合而成,以往人们一般称之为“套盒”,实际上应称“壘子”。晚唐、五代、北宋及辽代、金代瓷窑均有烧造。如越窑、耀州窑、定窑、官窑、汝窑等。1987年陕西省扶风县法门寺唐代塔基地宫曾出土一套银鎏金制品,同出的《衣物帐碑》上记录为“壘子”,扬之水作过考证。

但没有比较就没有鉴别,总体来说,与其他瓷窑相比,汝窑制瓷工匠对器物形体、制作工艺、釉质釉色之讲究最为苛刻,可谓用尽心机,几乎达到让人无可挑剔的完美境界。

比如茶盏托,在宋、金时期很流行,汝窑、钧窑、官窑、定窑、耀州窑、景德镇窑等均曾烧造过,但以汝窑烧造的茶盏托在形体上最为优美。其胎体厚薄处理之程度和形体各部分比例之协调,均达到近乎完美之程度,让人无可挑剔。虽然宋代各窑口烧造的盏托基本都是模仿当时的金银器造型,但对比观察可以发现,北宋汝窑淡天青釉盏托最能体现宋代银盏托的风采。

玉壶春瓶也是这样。宋、金时期汝窑、钧窑、官窑、定窑、耀州窑、越窑等均曾烧造过这种器物,但只有汝窑烧造的玉壶春瓶在形体上最符合自然法则,宛如一滴即将滴下的水滴,高、口、足等各部分比例达到理想境界,取得最佳视觉效果。

毫无疑问,当时一定是有具有高度审美水平的文人参与了汝瓷的创作。

汝窑青瓷的特点大致可归纳为:造型秀丽、香灰色胎、淡天青色釉、芝麻挣钉、冰裂纹等。

后仿汝窑(釉)瓷器的鉴定

作为一代名窑,自明代以来,汝窑青瓷一直受到人们的热捧。明代宣德时期,景德镇御窑已开始仿烧汝釉瓷器,清代雍正、乾隆、嘉庆、道光各朝也都仿烧过汝釉瓷。但明、清景德镇御窑所仿汝釉瓷器只是模仿汝瓷的釉色,基本不模仿造型。

真正对汝窑瓷器进行全面仿制还是在20世纪80年代以后,河南汝州、宝丰、江西景德镇甚至台湾省都有仿制。但迄今为止,据我观察,仿品极少有能达到乱真程度者,在造型、釉质、制作工艺等方面均存在一些缺憾。

造型方面。仿品显得呆滞,缺乏神韵。尤其是采用注浆成型者,更是显得呆滞。所仿汝窑淡天青釉三足弦纹樽式炉往往胎体过厚。我曾问过仿制者为什么不将胎体做薄些,回答说是胎体做薄了极易变形。看来还是胎的配方存在问题。另外,臆造的器形也很多,尤应引起注意。

釉质方面。仿品的釉质很难达到与真品完全一致,往往带有乳浊感,普遍偏向“钧釉”。釉色也多偏蓝或偏月白。釉面不是无开片就是开片无不及而过之。基本不出现真品上常见的“缩釉”现象。

制作工艺方面。胎体(包括底足)处理过于精细。支钉痕不是过大就是过小,钉痕的颜色往往过白。还见有在仿品上錾刻乾隆皇帝御制诗者,只要看看真正北宋汝窑瓷器上所錾刻的乾隆皇帝御制诗,就会发现仿品上所錾刻的御制诗的字体根本达不到乾隆时期宫廷造办处的刻字水平。至于在仿品上包金镶银者,更是属于别出心裁之作。

宋瓷和宋词一样讲究天人合一、师法自然、删繁就简、和谐共生,宛如山川秀色之美。宋词之美和宋瓷之美,在于其含蓄的境界而清雅的色彩。宋词、宋瓷所创造的美学境界,是一种至高无上的自然纯净之美,也是伟大的艺术创造,虽然跨越千载,但后仿不及其万一。