作者:施泳峰

在上海市黄浦区有一条名不见经传的小马路——南昌路,全长不到1700米,北面是繁花似锦的淮海路,南面是雍容高雅的复兴路。南昌路始建于光绪二十八年(1902年),这里原是旧上海法租界的核心区域,曾以法国殖民者的名字来命名,在上世纪40年代更名为南昌路。

当满街泛黄的梧桐树叶缓缓飘落在南昌路上时,让人不禁想到几件与南昌路有关的革命历史文物。

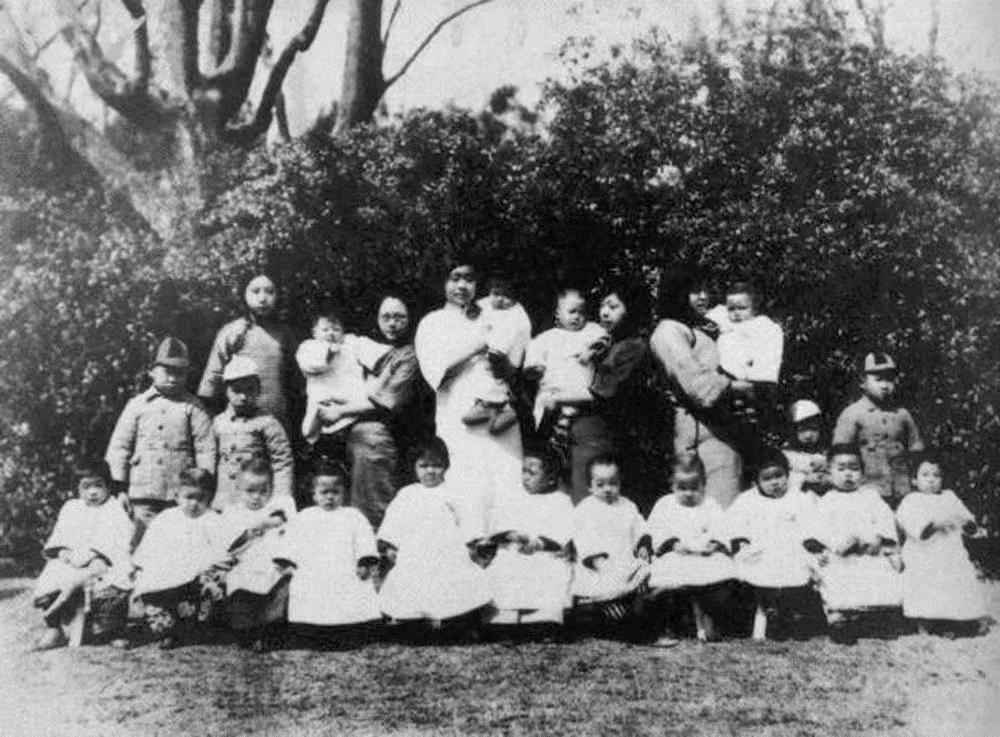

陈独秀著作《政治主义谈》

陈独秀的著作《政治主义谈》现藏于上海中共一大纪念馆,是国家一级革命历史文物。纵18.4厘米,横13厘米,纸本,纸张已经泛黄,表面有污渍,书钉已经生锈。这本《政治主义谈》单行本小册子是陈独秀在中国共产党建党初期针对张东荪、胡适等无政府主义者及资产阶级改良主义者主张“不谈政治”而撰写的一篇文章。文章用马克思主义观点指出张东荪、胡适鼓吹的“不谈政治”的实质是维护资产阶级专政。文章认为人类不能脱离政治,主要用革命手段建立劳动阶级的国家。该文曾以《谈政治》的篇名在1920年9月出版的8卷1期《新青年》杂志上发表。

南昌路100弄2号是一幢坐北朝南的砖木结构旧式石库门里弄住宅,这里就是陈独秀在上海的寓所,也是《新青年》杂志编辑部所在地。在这里,陈独秀先后吸收具有初步共产主义觉悟的李汉俊、李达、陈望道、袁振英、沈雁冰等知识分子参加《新青年》杂志编辑部工作,中国共产党的创建工作亦随之悄然展开。

1920年5月,湖南青年毛泽东风尘仆仆地赶到南昌路100弄2号拜会陈独秀,并与陈独秀促膝长谈,当时27岁的毛泽东对比他大十多岁的陈独秀怀有十分崇敬的心情。据蔡和森回忆,毛泽东的《体育之研究》在《新青年》杂志刊登以后,他对蔡和森说:“冲决一切现象之网罗,发展其理想之世界,行之以身,著之以书,以真理为归,真理所在,毫不旁顾。前之谭嗣同,今之陈独秀。其人若魄力雄大,诚非今日俗学所可比拟。”新中国成立后毛泽东曾对斯诺回忆:“我和陈独秀讨论过我读过的马克思主义书籍,陈独秀谈他自己信仰的那些话,在我一生中可能是关键性的这个时期,对我产生了深刻的影响……到了1920年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了。而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。”

陈独秀在《政治主义谈》中公开将自己明确定义为一个共产主义者。这“不仅是陈独秀转变为马克思主义者的宣言书,也预示着《新青年》杂志的内在性质发生了变化”。从1920年起《新青年》杂志在事实上已经成为以陈独秀为首的中国共产党上海发起组的机关刊物。1920年9月《新青年》杂志刊登的《谈政治》以及随后发行的《政治主义谈》单行本小册子,就像闪电一样照亮了那个时代,对于当时“各地正在从事的建立中国共产党的工作,起到了统一思想的作用”。这表明,一批具有初步共产主义思想的知识分子,在学习和宣传马克思主义的过程中,在深入工人群众的过程中,在反帝反封建斗争的过程中,不断砥砺自己,不断成长起来,中国共产党在上海的诞生已经水到渠成。

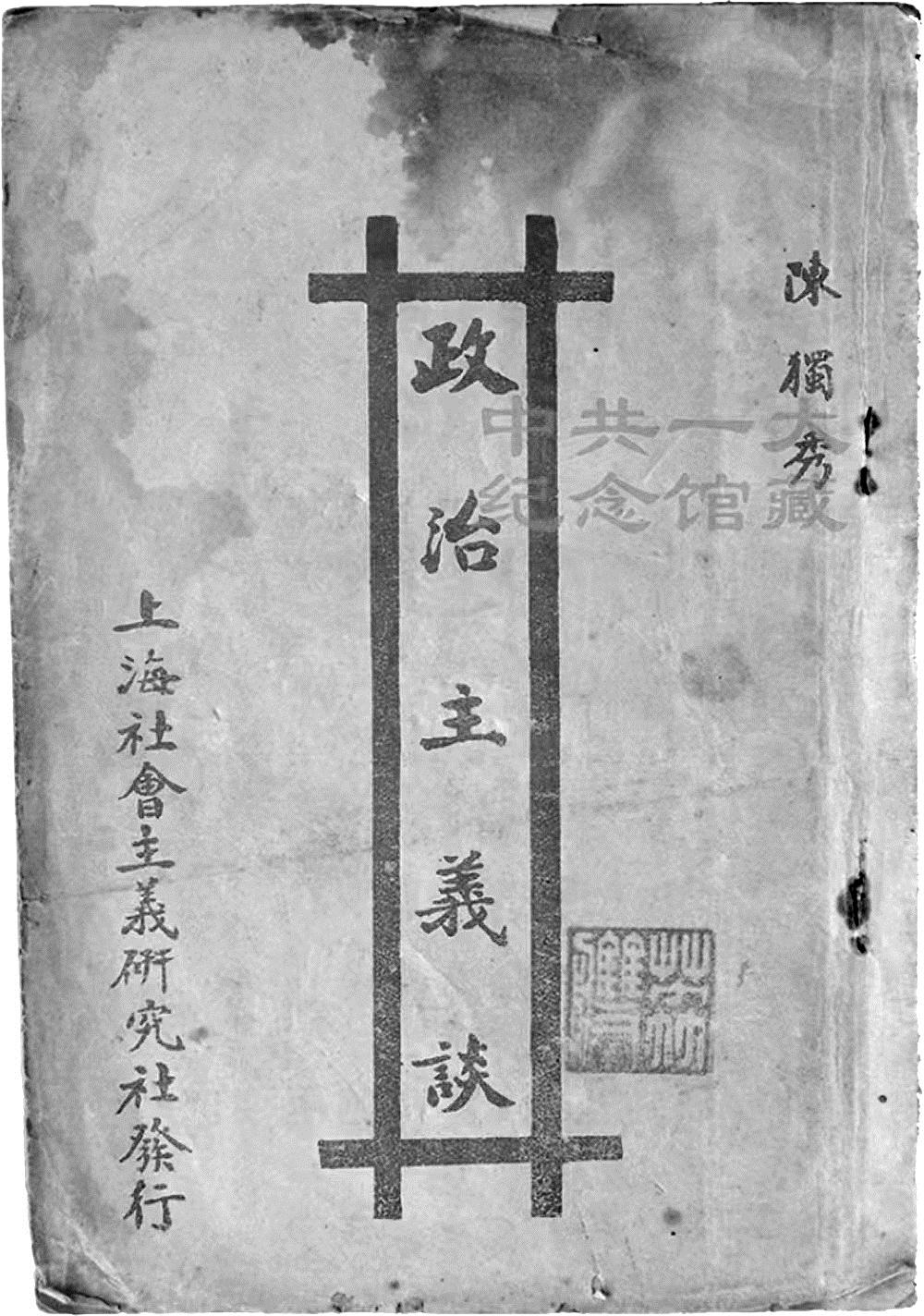

国民党上海执行部成员合影

1924年国民党上海执行部成员合影照现藏于上海中共一大纪念馆,是国家一级革命历史文物。1924年5月国民党上海执行部成员在孙中山先生寓所草坪上摄影留念,后排左二为毛泽东,后排左四为沈泽民,后排右三为恽代英,中排左四为王荷波,前排左一为邓中夏,前排右一为向警予。这张照片留下了第一次国共合作时期珍贵的历史镜头,充分反映出毛泽东、恽代英、向警予、邓中夏、王荷波、沈泽民等中国共产党早期著名领导人从事革命活动的历史。

1924年1月国民党一大在广州召开,决定在上海、北京、汉口等地设立国民党中央的派出机构执行部。国民党中央上海执行部成立于1924年2月,办公地址为南昌路180号,负责苏、浙、皖、赣、沪等地的党务,由国民党人胡汉民、汪精卫、叶楚伧等为常务委员,中共中央派出毛泽东、恽代英、向警予、邓中夏、王荷波、沈泽民等共产党人参加国民党中央上海执行部工作。

南昌路180号是一排三幢砖木结构坐北朝南沿街的楼房建筑,周边地势开阔,商业繁华,交通便捷。1924年2月国民党中央上海执行部选择在这里召开第一次执行委员会议,从此南昌路180号成为第一次国共合作时期国民党在上海的重要活动场所。国民党中央上海执行部在这里指导和帮助各地建立国民党基层党部和发展党员,先后成立了妇女运动委员会、青年委员会、宣传委员会、教育委员会、工人运动委员会等,吸收共产党人和国民党人士参加。

1924年2月中旬,毛泽东由广州来到上海,参加国民党中央上海执行部的工作。他不仅是组织部秘书,还兼任文书科秘书,在文书科主任邵元冲未到任前,一度代理文书科主任。毛泽东在国民党中央上海执行部的主要工作是协调国共两党的行动,争取国民党左派的支持,坚定反击国民党右派的攻击。同时根据孙中山的指示与国民党一大的决议,对在上海的国民党人进行重新登记。可是孙中山的这一决定不仅在广州遭到不少人的反对,在上海更是阻力重重。毛泽东成功化解国民党元老谢持的抵制,顺利完成重新登记工作。1924年3月国民党在广州建立黄埔军校,毛泽东亲自挑选并介绍蒋先云、伍文生、张际春等一批共产党员到黄埔军校学习,以后这些人成为工农武装和人民军队的骨干力量。

1924年5月杨开慧和她的母亲带着两岁多的毛岸英以及出生不久的毛岸青来到上海。虽然工作是辛劳的,但是家庭生活却十分快乐。杨开慧带着两个孩子相夫教子,毛泽东还时不时地委托她到工人夜校去讲课,教授工人文化知识,有时他甚至抱着大儿子毛岸英在课堂里听夫人上课。一直到1924年底毛泽东因为身体原因辞去了在国民党中央上海执行部的工作,带着妻儿一块儿回到了湖南。1937年毛泽东在延安与海伦·斯诺的谈话中称,这段日子是他一生中“最安定、最富有家庭生活气息的日子”。

1925年3月孙中山逝世,国民党中央上海执行部在上海举行了隆重的追悼活动。1926年1月国民党二大决定撤销上海执行部,共产党人和国民党左派人士成立国民党上海特别市党部,以继续贯彻执行孙中山的革命主张。1924年国民党上海执行部成员合影照,反映了大革命时期国共第一次合作的真实历史面貌,弥足珍贵。

1931年大同幼稚园全体师生在复兴公园合影

1931年大同幼稚园全体师生在复兴公园合影照现藏于上海档案馆,是国家一级革命历史文物。1931年3月大同幼稚园的5位保育员带着19名儿童在法国公园(今复兴公园)拍摄。

轰轰烈烈的大革命失败以后,中国共产党的许多重要领导人英勇就义,留下遗孤,无人照顾。在上海主持党中央实际工作的周恩来十分不安,于是决定由党的外围组织互济会出面,在上海开办一所幼稚园,经再三研究,党中央将这项工作交给了以牧师身份作掩护的中共秘密党员董健吾。

董健吾选中了南昌路48号,这是一栋坐北朝南的3开间两层洋楼,建筑面积约440平方米,环境幽静,光线充足,距离法国公园(今复兴公园)仅几十米远,天气晴朗时,孩子们每天都可到公园去游玩。1930年大同幼稚园在这里开办。出于安全考虑,周恩来特意邀请宋庆龄为大同幼稚园题写牌匾,又请于右任为大同幼稚园题写园名,有了这两块金字招牌作为掩护,国民党反动警探一时不敢随意前来骚扰。

1930年11月杨开慧在长沙牺牲,留下3个年幼的孩子。杨开慧的母亲杨老夫人历经千辛万苦,在1931年1月好不容易将毛岸英(8岁)、毛岸青(7岁)、毛岸龙(4岁)带到上海,交给上海的地下党组织,送入大同幼稚园照顾。1931年6月毛泽东的弟弟毛泽民调任江西瑞金中央苏区工作,临行前还特意前往大同幼稚园看望毛岸英等孩子,并详细询问了他们的生活情况,毛岸英还特意写了一封短信委托毛泽民带给自己的父亲。谁也不曾想到,几天后毛岸龙突然发烧腹泻,被保育员紧急送到距离大同幼稚园不远的广慈医院(今瑞金医院)就诊,虽经抢救,但4岁的毛岸龙还是在半夜里不幸病亡。

1931年随着顾顺章、向忠发等叛变,大同幼稚园的生存环境越来越凶险,不得不在1933年春解散,孩子们分别被亲友或地下党有关人士收养,毛岸英、毛岸青则直接搬到了董健吾的家里,并在1936年乘坐轮船离开上海前往法国,转道莫斯科,在苏联学习生活。

虽然位于南昌路48号的大同幼稚园只存在了很短的时间,但在上世纪30年代上海充斥着白色恐怖的年代里,这里无疑是一个充满温情的“红色摇篮”,也曾经是年幼无助的烈士遗孤们的乐园,这幅1931年大同幼稚园全体师生在复兴公园的合影照就是这段历史的真实写照。中华人民共和国成立后,大同幼稚园改名为雁荡路幼儿园,继续履行着抚育新一代中国儿童的责任。1987年恢复“大同”园名,全国妇联主席康克清题写了园名。

(作者系上海市黄浦区政协委员,上海市文博研究馆员)