□主讲人:孟庆枢

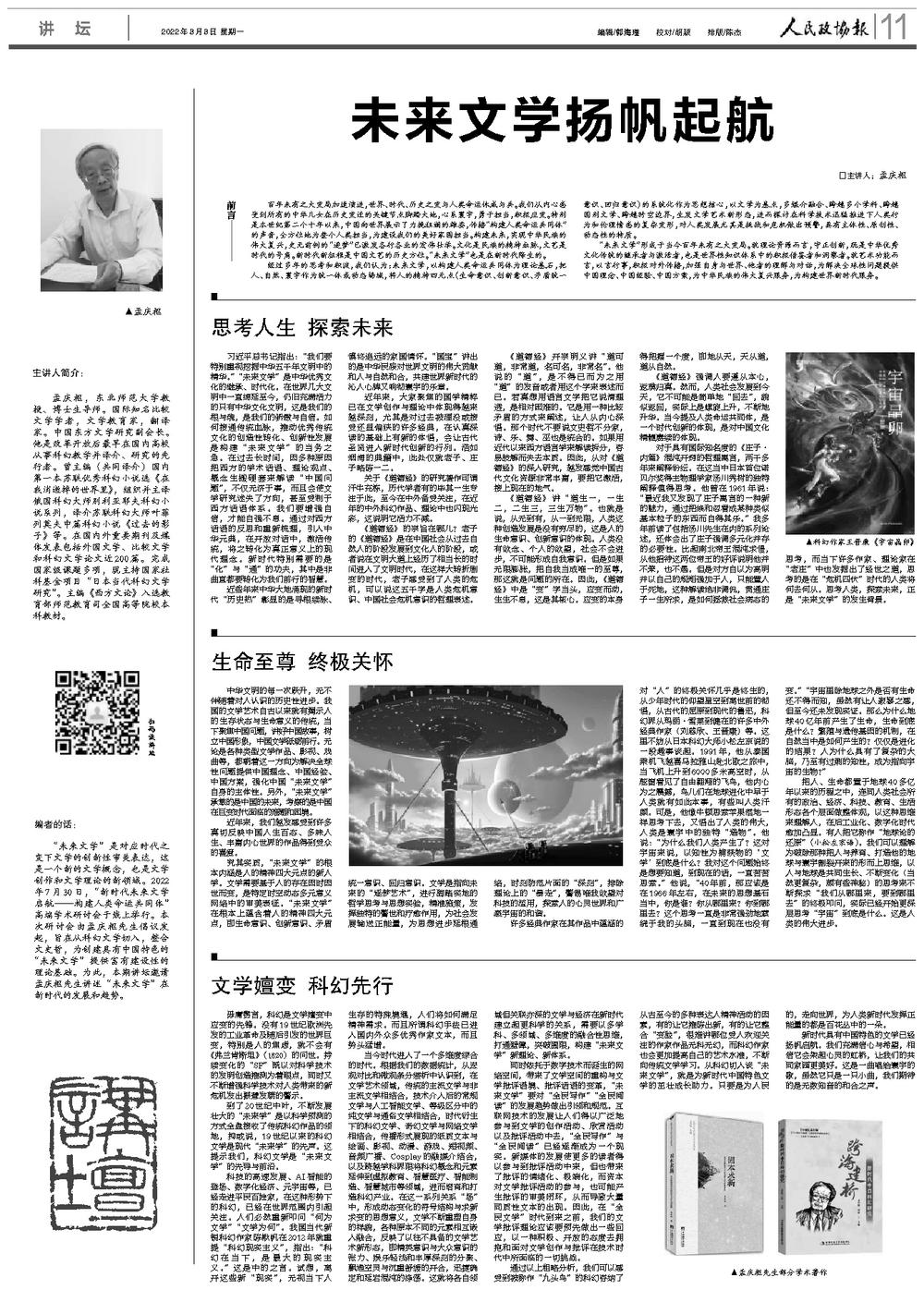

主讲人简介:

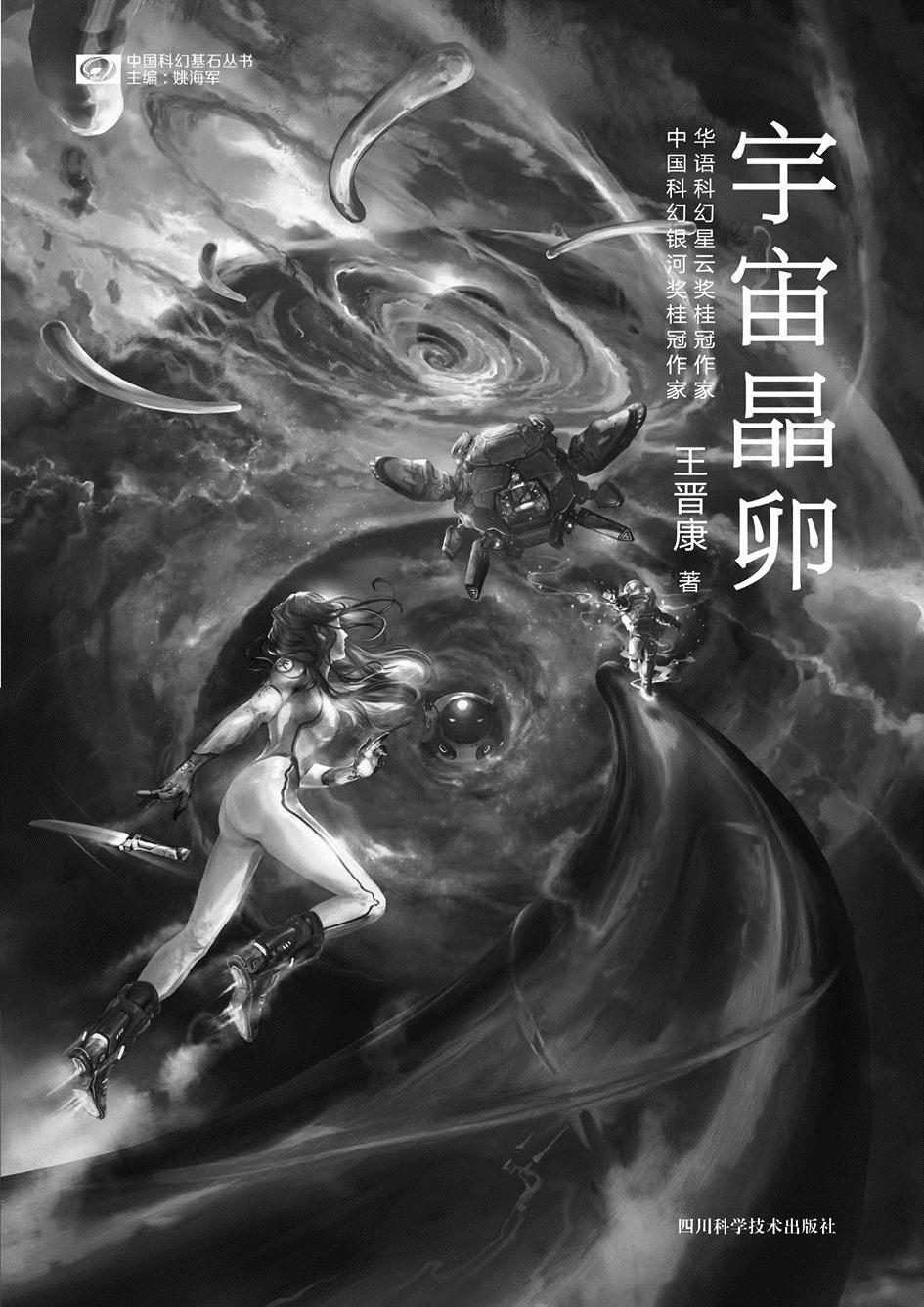

孟庆枢,东北师范大学教授、博士生导师。国际知名比较文学学者,文学教育家,翻译家。中国东方文学研究副会长。他是改革开放后最早在国内高校从事科幻教学并译介、研究的先行者。曾主编(共同译介)国内第一本苏联优秀科幻小说选《在我消逝掉的世界里》,组织并主译俄国科幻大师别利亚耶夫科幻小说系列,译介苏联科幻大师叶菲列莫夫中篇科幻小说《过去的影子》等。在国内外重要期刊及媒体发表包括外国文学、比较文学和科幻文学论文近200篇。完成国家级课题多项,现主持国家社科基金项目“日本当代科幻文学研究”。主编《西方文论》入选教育部师范教育司全国高等院校本科教材。

编者的话:

“未来文学”是对应时代之变下文学的创新性审美表达,这是一个新的文学概念,也是文学创作和文学理论的新领域。2022年7月30日,“新时代未来文学启航——构建人类命运共同体”高端学术研讨会于线上举行。本次研讨会由孟庆枢先生倡议发起,旨在从科幻文学切入,整合文史哲,为创建具有中国特色的“未来文学”提供富有建设性的理论基础。为此,本期讲坛邀请孟庆枢先生讲述“未来文学”在新时代的发展和趋势。

前言

百年未有之大变局加速演进,世界、时代、历史之变与人类命运休戚与共。我们从内心感受到所有的中华儿女在历史变迁的关键节点脚踏大地,心系寰宇,勇于担当,积极应变。特别是本世纪第二个十年以来,中国向世界展示了力挽狂澜的雄姿,传播“构建人类命运共同体”的声音,全方位地为整个人类担当,为建设我们的美好家园担当。构建未来,实现中华民族的伟大复兴,史无前例的“逐梦”已激发各行各业的宏伟壮举。文化是民族的精神血脉,文艺是时代的号角。新时代新征程是中国文艺的历史方位。“未来文学”也是在新时代降生的。

经过多年的思考和积淀,我们认为:未来文学,以构建人类命运共同体为理论基石,把人、自然、寰宇作为统一体或动态场域,将人的精神四元点(生命意识、创新意识、矛盾统一意识、回归意识)的系统化作为思想核心,以文学为基点,多媒介融合、跨越多个学科、跨越国别文学、跨越时空边界,生发文学艺术新形态,进而探讨在科学技术迅猛推进下人类行为和伦理情感的复杂变形,对人类发展尤其是挑战和危机做出预警,具有主体性、原创性、动态性的特质。

“未来文学”形成于当今百年未有之大变局。就理论资源而言,守正创新,既是中华优秀文化传统的继承者与激活者,也是世界性知识体系中的积极借鉴者和洞察者。就艺术功能而言,以言行事,积极对外传播,加强自身与世界、他者的理解与对话,为解决全球性问题提供中国理念、中国经验、中国方案,为中华民族的伟大复兴服务,为构建世界新时代服务。

思考人生 探索未来

习近平总书记指出:“我们要特别重视挖掘中华五千年文明中的精华。”“未来文学”是中华优秀文化的继承、时代化。在世界几大文明中一直绵延至今,仍旧充满活力的只有中华文化文明,这是我们的根与魂,是我们的骄傲与自信。如何接通传统血脉,推动优秀传统文化的创造性转化、创新性发展是构建“未来文学”的当务之急。在过去长时间,因多种原因把西方的学术话语、理论观点、概念生搬硬套来解读“中国问题”,不仅无济于事,而且会使文学研究迷失了方向,甚至受制于西方话语体系。我们要增强自信,才能自强不息。通过对西方话语的反思和重新梳理,引入中华元典,在开放对话中,激活传统,将之转化为真正意义上的现代理念。新时代特别需要的是“化”与“通”的功夫,其中是非曲直都要转化为我们前行的智慧。

近些年来中华大地涌现的新时代“历史热”彰显的是寻根续脉、慎终追远的家国情怀。“国宝”讲出的是中华民族对世界文明的伟大贡献和人与自然和合,共建世界新时代的沁人心脾又响彻寰宇的乐章。

近年来,大家聚焦的国学精粹已在文学创作与理论中体现得越来越深刻,尤其是对过去被湮没或接受还显偏狭的许多经典,在认真深读的基础上有新的体悟,会让古代圣贤进入新时代创新的行列。浩如烟海的典籍中,此处仅就老子、庄子略陈一二。

关于《道德经》的研究著作可谓汗牛充栋,历代学者有的毕其一生专注于此,至今在中外备受关注,在近年的中外科幻作品、理论中也闪现光彩,这说明它活力不减。

《道德经》的宗旨在哪儿?老子的《道德经》是在中国社会从过去自然人的阶段发展到文化人的阶段,或者说在文明大道上经历了相当长的时间进入了文明时代,在这样大转折剧变的时代,老子感受到了人类的危机,可以说这五千字是人类危机意识、中国社会危机意识的哲理表述。

《道德经》开宗明义讲“道可道,非常道,名可名,非常名”。他说的“道”,是不得已而为之用“道”的发音或者用这个字来表述而已。若真想用语言文字把它说清理透,是相对困难的。它是用一种比较矛盾的方式来阐述,让人从内心深悟。那个时代不要说文史哲不分家,诗、乐、舞、巫也是统合的。如果用近代以来西方语言学来解读拆分,容易肢解而失去本质。因此,从对《道德经》的深入研究,越发感觉中国古代文化资源非常丰富,要把它激活,接上现在的地气。

《道德经》讲“道生一,一生二,二生三,三生万物”。也就是说,从无到有,从一到无限,人类这种创造发展是没有穷尽的,这是人的生命意识、创新意识的体现。人类没有欲念、个人的欲望,社会不会进步,不可能形成自我意识。但是如果无限膨胀,把自我当成唯一的至尊,那这就是问题的所在。因此,《道德经》中是“变”字当头,应变而动,生生不息,这是其核心。应变的本身得把握一个度,即地从天,天从道,道从自然。

《道德经》强调人要遵从本心,返璞归真。然而,人类社会发展到今天,它不可能是简单地“回去”,貌似返回,实际上是螺旋上升,不断地升华。当今提及人类命运共同体,是一个时代创新的体现,是对中国文化精髓赓续的体现。

对于具有国际知名度的《庄子·内篇》混沌开窍的哲理寓言,两千多年来阐释纷纭。在这当中日本首位诺贝尔奖得主物理学家汤川秀树的独特阐释值得思考。他曾在1961年说:“最近我又发现了庄子寓言的一种新的魅力,通过把倏和忽看成某种类似基本粒子的东西而自得其乐。”我多年前读了包括汤川先生在内的系列论述,还体会出了庄子强调多元化并存的必要性。比起南北帝王混沌求慢,从他招待这两位帝王的好评说明他并不笨,也不愚。但是对方自以为高明并以自己的规矩强加于人,只能置人于死地,这种解读绝非调侃,贯通庄子一生所求,是如何拯救社会病态的思考,而当下许多作家、理论家在“老庄”中也发掘出了经世之道,思考的是在“危机四伏”时代的人类将何去何从。思考人类,探索未来,正是“未来文学”的发生背景。

生命至尊 终极关怀

中华文明的每一次跃升,无不伴随着对人认识的历史性进步。我国的文学艺术自古以来就有揭示人的生存状态与生命意义的传统,当下聚焦中国问题,讲好中国故事,树立中国形象,中国文学砥砺前行。无论是各种类型文学作品、影视、戏曲等,都朝着这一方向为解决全球性问题提供中国理念、中国经验、中国方案,强化中国“未来文学”自身的主体性。另外,“未来文学”承载的是中国的未来,考察的是中国在巨变时代面临的难题和困境。

近年来,我们越发感受到许多真切反映中国人生百态、多味人生、丰富内心世界的作品得到受众的喜爱。

究其实质,“未来文学”的根本内涵是人的精神四大元点的新人学。文学需要基于人的存在因时因世而变,是特定时空动态多元意义网络中的审美表征。“未来文学”在根本上蕴含着人的精神四大元点,即生命意识、创新意识、矛盾统一意识、回归意识。文学是指向未来的“逐梦艺术”,进行脚踏实地的哲学思考与思想实验,精准施策,发挥独特的警世和疗愈作用,为社会发展输送正能量,为思想进步延根通络,时刻防范片面的“深刻”,排除理论上的“暴走”,警惕唯我欲望对科技的滥用,探索人的心灵世界和广袤宇宙的和谐。

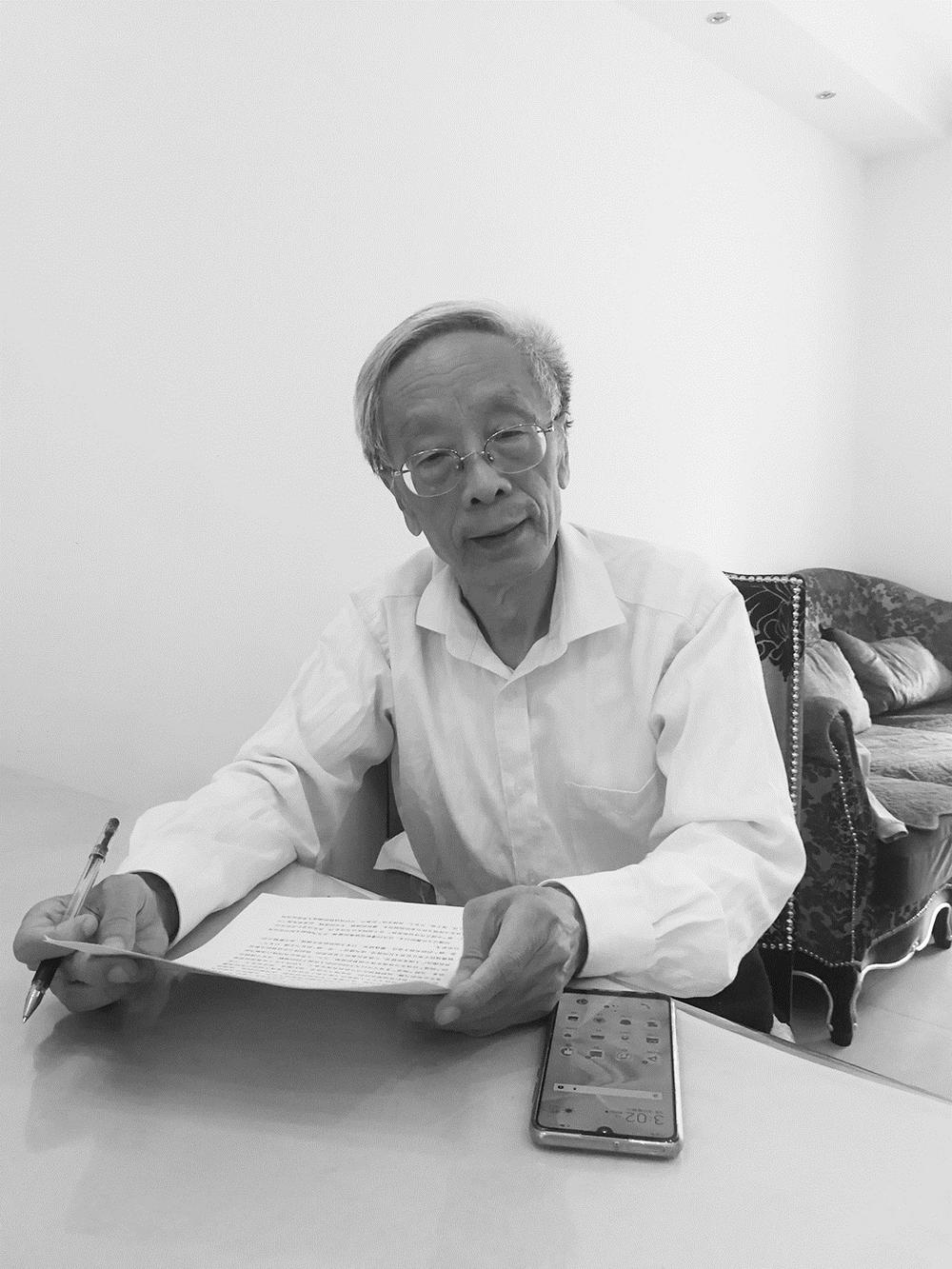

许多经典作家在其作品中蕴涵的对“人”的终极关怀几乎是终生的,从少年时代的仰望星空到离世前的彻悟,从古代的屈原到现代的鲁迅,科幻界从玛丽·雪莱到健在的许多中外经典作家(刘慈欣、王晋康)等。这里不妨从日本科幻大师小松左京说的一段趣事谈起。1991年,他从泰国乘机飞越喜马拉雅山赴北欧之旅中,当飞机上升到6000多米高空时,从舷窗看见了自由翱翔的飞鸟,他内心为之震撼,鸟儿们在地球进化中早于人类就有如此本事,有些叫人类汗颜。可是,他像牛顿思索苹果落地一样思考下去,又悟出了人类的伟大,人类是寰宇中的独特“造物”。他说:“为什么我们人类产生了?这对宇宙来说,以知性为捕获物的‘文学’到底是什么?我对这个问题始终是想要知道,到现在的话,一直苦苦思索。”他说,“40年前,那应该是在1966年左右,在未来的思想基石当中,你是谁?你从哪里来?你到哪里去?这个思考一直是非常强劲地萦绕于我的头脑,一直到现在也没有变。”“宇宙里除地球之外是否有生命还不得而知,虽然有让人寂寥之感,但至今还未发现实证。那么为什么地球40亿年前产生了生命,生命到底是什么?繁殖与遗传基因的机制,在自然当中是如何产生的?仅仅是进化的结果?人为什么具有了复杂的大脑,乃至有过剩的知性,成为指向宇宙的生物?”

把人、生命都置于地球40多亿年以来的历程之中,连同人类社会所有的政治、经济、科技、教育、生活形态各个层面做整体观,以这种思维来理解人,在后工业化、数字化时代愈加凸显。有人把它称作“地球论的还原”(小松左京语)。我们可以理解为破除那种把人与养育、打造他的地球与寰宇割裂开来的形而上思维,以人与地球是共同生长、不断变化(当然更复杂,颇有些神秘)的思考来不断探求“我们从哪里来,要到哪里去”的终极叩问,实际已经开始更深层思考“宇宙”到底是什么。这是人类的伟大进步。

文学嬗变 科幻先行

毋庸赘言,科幻是文学嬗变中应变的先锋。没有19世纪欧洲先发的工业革命及随后引发的世界巨变,特别是人的焦虑,就不会有《弗兰肯斯坦》(1820)的问世。持续变化的“SF”既以对科学技术的发明创造推测为着眼点,同时又不断增强科学技术对人类带来的新危机发出振聋发聩的警示。

到了20世纪中叶,不断发展壮大的“未来学”是以科学预测的方式全盘接收了传统科幻作品的领地,抑或说,19世纪以来的科幻文学是现代“未来学”的先声。这提示我们,科幻文学是“未来文学”的先导与前沿。

科技的高速发展、AI智能的登场、数字化经济、元宇宙等,已经走进平民百姓家,在这种形势下的科幻,已经在世界范围内引起关注。人们必然重新叩问“何为文学”“文学为何”。我国当代新锐科幻作家陈楸帆在2012年就重提“科幻现实主义”,指出:“科幻在当下,是最大的现实主义。”这是中的之言。试想,离开这些新“现实”,无视当下人生存的特殊境遇,人们将如何满足精神需求。而且所谓科幻手法已进入国内外众多优秀作家文本,而且势头猛增。

当今时代进入了一个多维度综合的时代。根据我们的数据统计,从宏观对比和微观条分缕析中认识到,在文学艺术领域,传统的主流文学与非主流文学相结合,技术介入后的常规文学与人工智能文学、等级区分中的纯文学与通俗文学相结合,时代衍生下的科幻文学、奇幻文学与网络文学相结合,传播形式展现的纸质文本与绘画、影视、动漫、游戏、短视频、音频广播、Cosplay的融媒介结合,以及跨越学科界限将科幻概念和元素延伸到虚拟教育、智慧医疗、智能制造、智慧城市等领域,进而培育和打造科幻产业。在这一系列关系“场”中,形成动态变化的符号结构与求新求变的思想意义,文学不断重塑自身的样貌,各种原本不同的元素相互嵌入融合,反映了以往不具备的文学艺术新形态,即精英意识与大众意识的张力、娱乐轻浅和丰厚深刻的分聚、飘逸空灵与沉重舒缓的开合,迅捷确定和延宕混沌的涤荡。这就将各自领域但关联亦深的文学与经济在新时代建立起更科学的关系,需要以多学科、多领域、多维度的融合性思维,打通壁障,突破囿限,构建“未来文学”新理论、新体系。

同时依托于数字技术而诞生的网络空间,带来了文学空间的重构与文学批评语境、批评话语的变革,“未来文学”要对“全民写作”“全民阅读”的发展趋势做出引领和规范。互联网技术的发展让人们得以广泛地参与到文学的创作活动、欣赏活动以及批评活动中去,“全民写作”与“全民阅读”已经逐渐成为一个现实。新媒体的发展使更多的读者得以参与到批评活动中来,但也带来了批评的情绪化、极端化,而资本对文学批评活动的参与,也可能产生批评的审美闭环,从而导致大量同质性文本的出现。因此,在“全民文学”时代到来之前,我们的文学批评理论应该要预先做出一些回应,以一种积极、开放的态度去拥抱和面对文学创作与批评在技术时代中所面临的一切挑战。

通过以上粗略分析,我们可以感受到被称作“九头鸟”的科幻容纳了从古至今的多种表达人精神活动的因素,有的让它推陈出新,有的让它整合“变脸”,很难讲哪位受人欢迎关注的作家作品无科无幻,而科幻作家也会更加提高自己的艺术水准,不断向传统文学学习。从科幻切入谈“未来文学”,就是为新时代中国特色文学的茁壮成长助力。只要是为人民的,走向世界,为人类新时代发挥正能量的都是百花丛中的一朵。

新时代具有中国特色的文学已经扬帆启航。我们充满信心与希望,相信它会架起心灵的虹桥,让我们的共同家园更美好。这是一曲唱给寰宇的歌,虽然它只是一只小曲,我们期待的是无数知音的和合之声。