口述 张桂珠 整理 本报记者 修菁

■ 编者按

因为历史的因缘际会,一群出生于台湾省的同胞最终定居于大陆。岁月沉浮,如今他们多已进入暮年,走进他们的乡土记忆、聆听他们在大陆的成长生活和对两岸交流的感悟,正是两岸关系大历史的生动体现。从本期起,我们开辟《大陆老台胞忆峥嵘岁月》,邀请曾任中共全国代表大会台湾代表团的代表、全国人大台湾代表团的代表以及台湾省籍全国政协委员,讲述他们在时代大潮中的乡愁记忆。

1949年,我随在大陆定居的阿公到厦门玩,没想到从此与在台湾的父母相隔海峡终不得见。离开基隆港时,母亲背着2岁的弟弟,一直向我招手,放不下对远行女儿牵挂的场景,一直留在我的心底。此岸与彼岸,这条归乡路,于我竟苦苦等了2.6万多个日升月落。希望两岸不要再有隔绝,两岸同胞走亲走近,最终团圆,是我们共同的期许,也是责任和使命。相信我们两岸中国人有能力有智慧解决好这一问题,我们要和平不要冲突、要交流不要隔绝。

■ 招招手,别离基隆

1949年,居住在厦门的外公(我们叫他阿公)从厦门来到我们位于基隆的家做客。阿公给我们带来很多好吃的东西,并邀请我们一家人到厦门游玩。听母亲说,阿公在厦门做生意,生活很富裕,厦门景色也很美,我和姐姐都吵着要跟阿公到厦门玩。那时,父亲在基隆一家电灯公司做工程师,但因为一次事故被炸伤,影响了正常工作,母亲又是家庭主妇,所以一家人生活很拮据,我和姐姐很少有机会到基隆以外的地方玩。

阿公本来是要带姐姐去厦门的,但他离台的日子离姐姐去日本念书的日子很近,所以在我的一番申请下,母亲同意让我跟着外公去。那时离台到大陆也要办证件,还要照相,母亲说,如果来不及,你就不要去了。但没想到的是,在最后一刻,我拿到了跟外公赴厦要用的证件。

我至今清晰地记得,那天下午,母亲背着2岁的弟弟,一手牵着我,坐上人力车,奔向基隆客运码头。因为我从没出过远门,一路上,母亲反复叮嘱我,到了厦门,一定要听阿公阿嬷的话,注意安全,照顾好自己。我们到码头后,阿公已经上船。船很大,而且马上就要开船了,一家人都很着急,可我们怎么也找不到阿公。就在母亲打算把我带回家时,我从很多乘客的身影中找到了阿公。阿公听到我叫他,从甲板上伸出头,叫我赶快上船。就这样,一人传一人,我被抱到了大木客船上。坐上船的我,很开心,还从窗户里探出身,跟母亲挥手道别。

穿着小裙子小红鞋,带着欢笑,和岸上家人招手的我,不曾想到这就是我与母亲的最后一别,我与家乡台湾40年的别离。我的行囊只有母亲简单帮我收拾的几件夏装,因为我们只是想着要跟阿公到厦门游玩几天。然而,命运就这样让我与大陆深度联结,这一年,我7岁。

■ 少年在厦门

阿公是浙江人,去台湾做生意时,和在桃园长大的阿嬷相识结婚,后来两人定居在厦门江头,就是今天的厦门台湾街一带。

刚到厦门时,我没有玩伴,只能每天乖乖地坐在家门口的板凳上,左邻右舍很多大人小孩都跑过来看热闹,想看看这个台湾来的小女孩长什么样。

因为身边只有我一个外孙女,阿公阿嬷对我很疼爱,还雇保姆照看我,要什么有什么,吃穿不愁,我在厦门乐不思蜀。因为一时回不了台湾,我到了上学年龄,阿公就安排我在厦门上小学,并帮我重新取名,叫张桂珠,不再使用在台湾时使用的名字“珠露”。

当时我少不更事,不太能理解两岸间到底发生了什么。只是印记深刻的是,每次陪年事已高的阿嬷去医院,路上她总是叮嘱我要熟背基隆老家的地址。阿嬷说,“台湾还没有解放,现在台湾回不了了,我可能见不到你母亲了,但你要熟背自己家的门牌号,以便哪天能回到台湾,或者见到台湾的亲人,好有相认的物证。”

我家的地址是台湾省基隆港八番地,我的母亲叫张富,父亲叫张世助……在阿嬷的叮嘱下,这些台湾家人的信息,清晰刻在了彼时7岁的我心中。阿嬷还让我把从台湾穿来的那双红皮鞋用一只小皮箱保存起来,以便作为和台湾亲人相认时的物证。

1960年,疼爱我的阿公去世了。阿嬷担心自己年事已高,将来我无人照顾,便托人给我介绍对象。在当时的社会环境下,阿嬷想着一定要给我找一个“身份”好的人家,于是我找到了我的爱人,家里“身份”是贫农,又是转业军人的大陆男人,结了婚。

■ 成长在大陆

除了不能和在台湾的父母相见,我来到大陆的生活和成长过程都很顺利,只是加入中共党组织这段经历比较坎坷。因为父母都是台湾省籍身份,我连续递交了8次入党申请书,直到中共十一届三中全会后提出要落实台胞台属政策,对居住在大陆的台湾同胞“一视同仁、不得歧视”,我才被中共党组织接纳。从我内心来说,我以加入中国共产党为荣。在厦门市第二织布厂当女工时,每次开会说到让党员同志留下来,我心里都特别期待自己也是党员。至今,我已光荣在党40多年了。

我能从一名普通纺织女工,成长为一名国家干部,还要感谢党组织对我的培养。1973年,我在车间干活时,接到通知,让我去北京开会,说全国人大要成立台湾省代表团,我作为在闽台胞被推荐为代表团的代表。我那时做梦也想不到,自己会当上全国人大代表。

1975年,在北京召开的第四届全国人民代表大会第一次会议,台湾省代表团由12名在大陆常住的台湾同胞组成,其中有4位是妇女代表,我是其中之一。

会议开幕那天的空隙,周恩来总理特意来看望代表团的同胞们,我至今清晰记得当时的情景。远远地看到周恩来总理向我们走来,我赶紧从座位上站起来,由于心情特别激动,手忙脚乱中我不小心碰到桌上的特制铅笔,匆忙伸手去接时,笔尖又扎进我手掌,我手上至今还留着一条黑色的印记。

参加这次会议后,我身上的身份使命感和责任感被唤醒。从北京回到厦门后,我一边向工友们宣传人大会议精神,一边坚持生产,还利用下班后的时间,走访在厦的台湾同胞。当时,我常想,如果在台湾的父亲母亲和岛内的同胞也能像我在厦门一样过上幸福的生活,该多好啊!在当时的两岸关系下,通过广播互向对方喊话的方式,打过一场旷日持久的宣传战。我带着素朴的心理,曾到对台前线广播电台,把心里话说给在台湾的阿爸阿妈听,希望他们能够听到,也放心我在大陆这边。我说,从1949年和阿公来厦门,我在这里受中共的培养和关心,在社会主义社会幸福成长,我先后做了全国人大代表、福建省政协委员,不仅帮助在大陆的台湾同胞过上幸福生活,也组建了自己的幸福小家,从一名纺织工人成长为国家干部。后来八一电影制片厂拍摄的纪录片《在阿祖的故土》中,还讲述了我的故事。

■ 缺席的合家欢

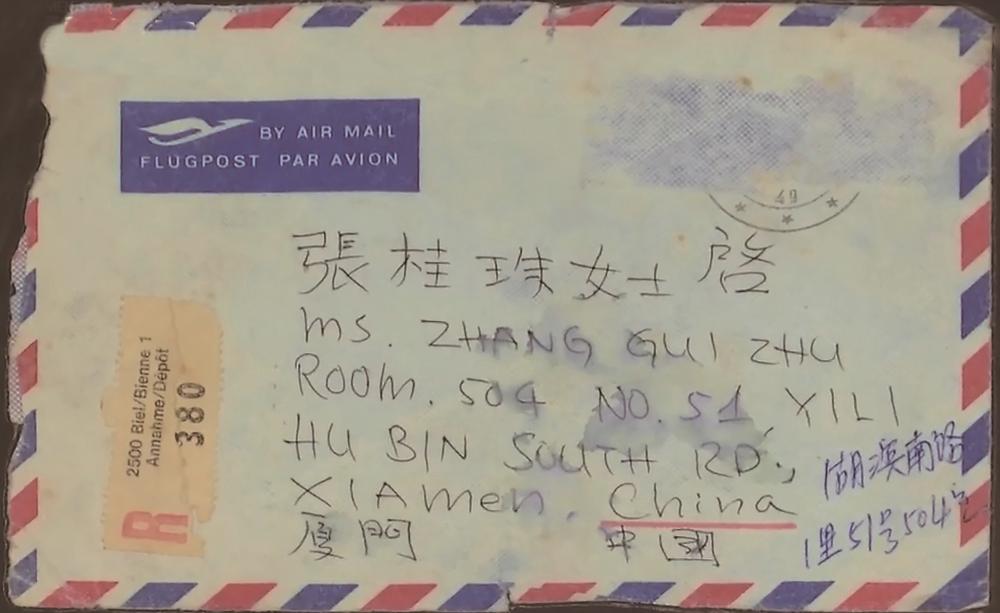

1985年,一封从瑞士寄来的信打破了我彼时平静的生活。是侨居在瑞士的表姐(我姑姑的女儿)受家人委托,写给我的。表姐在瑞士听国内广播时,恰好听到我的故事,此时正值我母亲重病,她便想到以家书通知的方式,请求中国驻瑞士大使馆能够帮忙联络国内,把家书转给我。

我至今记得收到表姐家信的情景。听说有厦门市公安局的人找我,我慌慌张张从单位回到家,心想着我又没有犯法,怎么会有公安局的人找我?进家门见到公安局的同志说明来意,我哭了一个晚上,越想越心痛,反反复复翻看信的同时,我想,既然表姐能找到我,是不是意味着,我很快也能联系上父母?

后来,我和表姐开始不间断地通信,1986年我们相约在香港见面。这是我和台湾亲人分离37年后,第一次见到台湾的亲人。表姐见面喊我一声“珠露”,我们俩抱头痛哭,泣不成声。由于当时表姐是从香港转机台湾,按规定只能在香港逗留一天,所以那个晚上,我们聊到了很晚,伴着表姐讲述这些年家里发生的事,拼凑出我在这个家庭缺席的记忆。临别时,我和表姐约定,由她回台湾联络,我在香港等台湾家人的回电。

可谁知表姐这一去,便音讯全无,我在等待和期盼中度过了整整2个月。就在我朝也盼,暮也盼,眼看签证就要到期,几乎要放弃等待回到大陆的时候,酒店的电话响了。电话那头传来我姐姐、弟弟熟悉的乡音,但唯独没有听到母亲的。电话中我得知母亲当时病已很重,不能起床说话,后来直到母亲病故我也没能听到她的声音,成为我今生的遗憾。

脚步再回故土,是一年后的事。1987年在众多思乡心切的大陆老兵掀起的返乡探亲运动中,台当局宣布开放部分台胞回大陆探亲,两岸隔绝藩篱终于打破。厦门港和平码头上迎来了一批批来自对岸的亲人,那时,我已任厦门市台联副秘书长,常常接待来自台湾家乡的客人,触景生情,我回乡看望自己亲人的心也很迫切。

然而,回家之路遥遥无期,台湾那边拒绝我赴台的那张公函,被我一直保存至今天。因为我从年轻时就积极参与大陆的对台工作,后来又从政,成为台当局返台探亲的拒绝对象。后来,我得知,父亲去世后,弟弟跟着母亲一起做生意,因为我的身份太特殊,害怕之下,弟弟在1974年以“死亡”为由,注销了我在台湾的户口。

后来直到2002年中秋节前,我回台探亲的心愿才终得以实现,此时离我离开台湾已经53年。古人说,“月到中秋分外明”,我回家那天恰好是中秋,在一轮皎洁的朗月映照下,看着母亲曾经睡过的床铺、生前上香的佛龛、待过的庭院,我忍不住痛哭,慨叹历史伤痛带给我们小家的离散伤痛。

听邻居说,母亲生前最惦记我,最后病很重了,还整天坐在门口念叨我。弟弟告诉我,每年除夕吃团圆饭时,爸爸总要多放一副碗筷,好像我还在他们身边一样。而我,他们最疼的“阿珠”,回乡只能到他们的坟前上一炷香,表达他们亲爱的女儿对二老的无尽思念。

“鼓浪屿四周海茫茫,海水鼓起波浪。鼓浪屿遥对着台湾岛,台湾是我家乡……”《鼓浪屿之波》是我最喜爱的一首歌,每当歌曲的旋律响起,我心里都忍不住会跟着哼唱,“我渴望,我渴望,快快见到你,美丽的基隆港”这句歌词唱出了我心底的深层情感。两岸同胞同根共生,同气连枝,希望我的故事永远成为历史,希望两岸亲人离散的悲剧不要重演,后代子孙不要再受动荡飘零的人生苦楚。台湾岛,像一艘船,承载的是两岸亿万同胞共同的命运与追求。岁月写尽悲欢离合,台湾终要归航,民族终要团圆。

(感谢厦门市台联和刘舒萍女士对本文提供的采访支持)