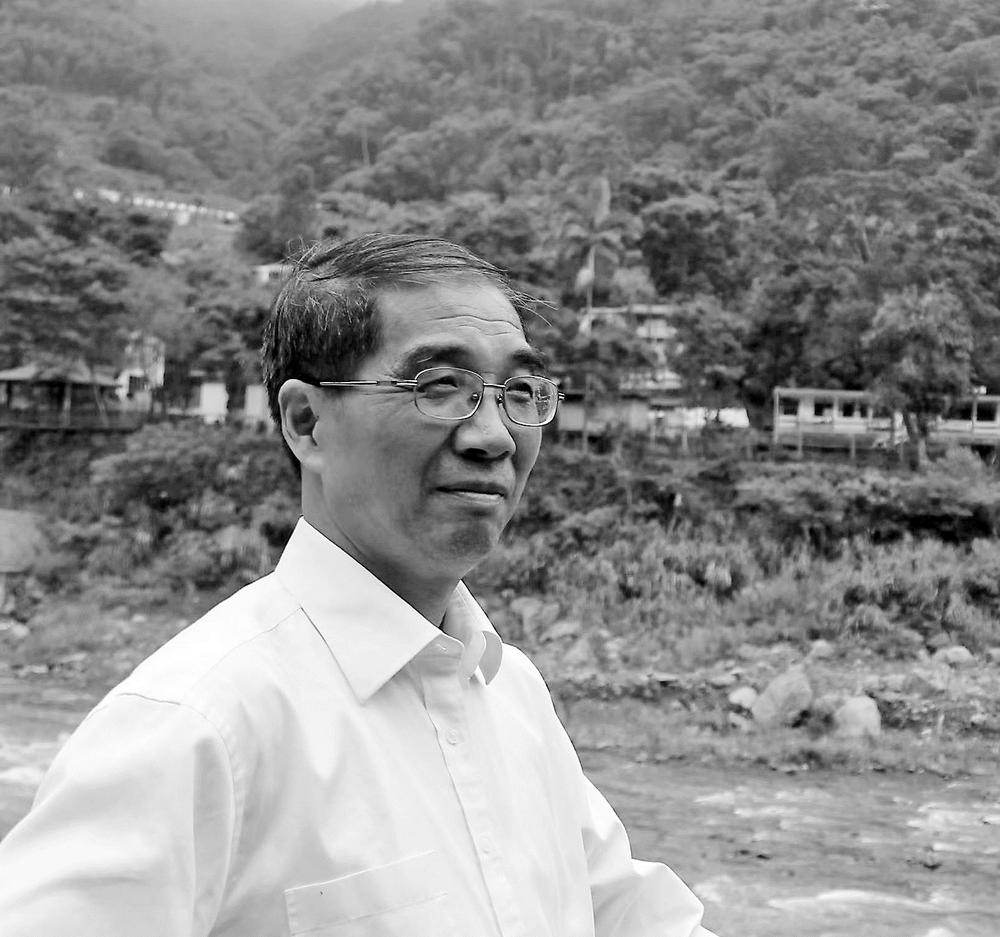

□主讲人:卢盛江

主讲人简介:

卢盛江,南开大学教授、博士生导师,广西民族大学特聘教授,兼任唐诗之路研究会会长、中国唐代文学学会顾问等。所著《文镜秘府论汇校汇考》《文镜秘府论研究》分获教育部高校人文社科优秀成果三等奖和二等奖,《文镜秘府论汇校汇考》(修订本)获“第二届全球华人国学成果奖”,另出版有《文镜秘府论校笺》《集部通论》《魏晋玄学与中国文学》等著作,发表学术论文百余篇。

编者的话:

唐诗是中华民族珍贵的文化遗产之一,是中华文化宝库中的一颗明珠。唐代诗人常常游走于全国各地,他们的很多诗歌写在“路”上,把祖国的山川、各自的生活写入诗中,也把文化带到各地。这就形成“诗路”。

唐诗之路近年来越来越受到关注。卢盛江教授是唐诗之路研究会会长,他认为,一方面,“诗路”随着唐诗艺术的发展而发展;另一方面,科举应试、入京求仕、朝廷任命到各地任职,或贬谪各地、宦游、漫游、流寓、隐居、羁旅行役,行路上思乡、念友、送别,旅途作诗、驿站作诗、题壁作诗等丰富多样的诗路生活,促使诗人更为细致深入地探讨诗歌艺术,给艺术表现以丰富生动的空间,因而也给后世留下了丰厚的文化遗产。

本期讲坛内容是卢盛江教授近日在全国政协书院“诗词艺术古今谈”自约书群中的演讲。现整理发表,以飨读者。

表现丰富多样的诗路诗情

表现羁旅客愁感受

羁旅行役,羁旅客愁、思乡、思友,是一个古老的主题。从《诗·豳风·东山》的“我徂东山,慆慆不归。我来自东,零雨其濛。我东曰归,我心西悲”,《楚辞·九章》的《涉江》《哀郢》,到《古诗十九首》的“行行重行行”“凉风率已厉,游子寒无衣”,以及谢灵运、谢朓的行旅诗……可以说形成了一个传统题材。到了唐代,诗路形成兴盛,与诗路相关的羁旅行役这一题材,得到进一步的艺术表现。

比如,孟浩然的《宿建德江》:

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

野旷天低树,江清月近人。

诗作于开元十八年(730年)秋孟浩然漫游越中经建德江时。建德江即钱塘江的上游。诗极简短,沿袭谢朓小诗风格,而在明净中创造浓烈传神氛围和兴象玲珑境界。就景物而言,只写了移舟于江中小洲、旷野和江中月亮。这些景物具体如何?小洲上是否有杂英寒草,泊舟处是否有邻船旁人,旷野上是否有民房陌路,月亮是否圆如玉盘?这一切他都没写。就情思而言,只写了客愁,因何客游,思念家中何人?旅途艰辛,一概都没写。这里没有具体的景物描写,但整首诗却弥漫着浓烈的情感氛围。移舟泊于江渚,有飘忽无依之感。江渚笼罩在朦胧烟雾之中,正像诗人心头一片迷蒙客愁。日暮时分,本该家人团聚,而此刻诗人却仍羁旅在外,这自然引起客愁;而这客愁每天都有,每天都不一样,每天都有新的愁思,因此叫客愁新。虽已是日暮,且已泊舟江渚,但因客愁而未能入眠。舟中望去,只见原野一片空旷,空旷到远处天边低低地垂下,仿佛和远树相接。原野空旷,诗人客愁之心也空旷无依,野旷愈显异乡客子的孤独。那江水清清,月影落在江心,与人是那样的亲近,给客愁孤独之心一点安慰。稍感亲近慰藉的背后,是更深的孤独。这是清江的月影,也是故乡的月亮,月是故乡明,这江心的月亮与人这样亲近,也使诗人更加思念故乡,使客愁更为强烈。简练的笔墨、纯净的境界描写浑融一体,弥漫着浓烈传神的意蕴氛围和无穷韵味。

展现客愁离别的动人情感

拿李白的《金陵酒肆留别》为例:

风吹柳花满店香,吴姬压酒唤客尝。

金陵子弟来相送,欲行不行各尽觞。

请君试问东流水,别意与之谁短长?

开元十四年(726年)初游金陵留别友人之作。首二句,以风吹柳花的春天气息烘托气氛,先写“满店香”,这是柳花香,更是下句所写的酒香。在“金陵子弟”相送之前,先写吴姬,有一种俊逸潇洒的青春气息。是现压的新酒,又是美女唤客品尝,热情气氛可知。于是,满店柳花香、酒香,更是满店浓情。这浓情,就是浓浓的离别之情。

“金陵子弟来相送”一句,太直白了。但是有前二句的铺垫,这一句的出现,正显出李白式的自然流丽,化直白为精妙,看似信手拈来,不加锤炼,实则炉火纯青。接着写劝酒。唐人写离别劝酒,有各种各样的写法。王维《渭城曲》是“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,直接写“劝”。李白此诗前有“唤客尝”,显然不能一般化地写劝酒。李白是喝酒的高手,也是写喝酒的高手。他的《山中与幽人对酌》是“两人对酌山花开,一杯一杯复一杯。我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来”,而这里,则写“欲行不行各尽觞”。这是留别,不是对酌,因此要写“行”,想走,又不走,一次,又一次,不是儿女离别的情意绵绵,而是“各尽觞”,青年弟子们的痛快畅饮,是李白式的豪爽、放达。“欲行不行各尽觞”,语言同样直白,这里再次化直白为精妙,显示他信手拈来而炉火纯青的语言艺术。

最后两句,直接比喻。“请君试问东流水,别意与之谁短长?”不直接写江流短而别情长,而出于问句,语势摇曳灵动,韵味深长蕴藉。留别诸友,当是舟行,此处以流水比喻别情,形象贴切,又即景抒情,自然流丽。

行路离别,常常是设宴饯别。写酒,以流水比喻别情,虽不能说始于唐人,但在唐人手里,确实写得千姿百态,展示了他们的艺术才能。

巧用意象,表现行路客愁的微妙诗味

以温庭筠的《商山早行》来分析。其中两句为:

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

商山,在今陕西商洛商州东南。唐有商於之路,诗人自京赴任宦游或科举离长安往今河南湖北,这是必经之路。这是唐代一条重要的诗路。此诗为诗人离长安经商山南行途中所作。

月色尚明,鸡声初起,“鸡声”和“月”相呼应,十分具体而准确,大约是鸡叫头遍时分,极言行人起身之早。对于商山深处摸黑动身的远游客,“茅店”不仅仅意味着简陋的旅舍,还可能因看到茅檐而想起自家那“草屋八九间”,但鸡声促行,他只能离开漫长旅途中唯一略带“家”之气息的“茅店”,伴着寒晨冷月,踏着板桥白霜,留下清空的足音,走向更远的旅程。下句,如果没有“霜”字,“人迹”根本印不到“板桥”之上。它不是一般的桥,不是“虹桥”“津桥”“星桥”、石桥、小桥、浮桥,而是“板桥”,“板桥”与“茅店”相应,写出乡野气息。意象组合恰到好处,所以陆游称之为“唐人早行绝唱也”。

这里,意象选择和组合,对于表现微妙诗味十分重要。如果改“鸡声”为“鸡鸣”、“人迹”为“人踏”,那么“鸡鸣茅店月,人踏板桥霜”的意象就黯然失色。“鸡鸣”,着力在“鸣”的动作,而不在“声”。清早踏霜早行,四周安静,更能引动人的情思的是“声”,而不是“鸣”的动作。同样,“人迹”如果改作“人踏”,意味也全然不同。人踏板桥,着力在眼下的“踏”的动作,而不在行人旅途的行迹。板桥之霜留下一行远行的足迹,走向远方,才能写出摸黑动身远游客的劳苦和倦累。还有,如果是“踏”,没有“霜”字也是成立的。正因为是板桥之“霜”,才留下行人早行的足迹。有了“霜”,才能留下“迹”。“霜”“迹”配合,才切情切景。

准确的意象选择并且没有任何关联词句,纯为意象组合,把诗歌意象前后贯穿的,是“意”。巧妙的意象组合,内在的诗意贯连,留下更多艺术想象空间,给诗歌带来一种特有的艺术张力和微妙诗味,写出了无穷韵味的诗歌意境。

营造诗歌氛围,表现行路客愁

孟浩然《宿桐庐江寄广陵旧游》:

山暝听猿愁,沧江急夜流。风鸣两岸叶,月照一孤舟。建德非吾土,维扬忆旧游。还将两行泪,遥寄海西头。

本来应该是平静的夜,却一点也不平静。幽暗的山里,传来山猿哀愁的啼叫声,江水急急地奔流,风一个劲地吹,两岸树叶一个劲地响,两岸无边,则风吹树叶的鸣声无边……在这无边的旷野,月照之下,一片扁舟显得那样孤独。羁旅建德和维扬旧游的对比,两行泪流和沧江夜流的映衬,这一切,都营造出一种氛围,入于这氛围,让人感到一种浓烈的情思,是猿愁,更是人愁;是江流急流,更是人的心潮急流;万物不平静,人的感情更不平静。诗中意象融为一体,营造出浓烈传神的抒情氛围。

值得注意的还有它的句式节奏。诗人为表现行路客愁,运用诗句语序的错位,使诗句不至呆滞平板,而有一种起伏顿挫的节奏,有一种峭健的力。比如,“风鸣两岸叶”,风呼呼地鸣叫狂吹着两岸树叶,或者说,两岸叶在风中鸣叫。是风鸣叫,也是叶鸣叫。就叶鸣叫来说,“鸣”字就前置了。但它只有前置,因为既要与下句“月照一孤舟”对仗,又要考虑诗句的节奏感。“鸣”字前置,紧跟在“风”字之后,就突出了风呼呼鸣叫之势,而就“两岸叶”来说,“鸣”字又成了使动词,使两岸叶鸣叫。“鸣”字前置之后,将“风”与“两岸叶”关联起来,就有了起伏的节奏感,一种劲健的力。因此《唐诗镜》评:“三四句意象逼削。”《唐宋诗举要》评:“健举。”所谓健举,意象逼削,就与句式有关,与句式语序错位造成的起伏顿挫的力有关。

再看另一句:“沧江急夜流”。正常的语序应该是“沧江夜急流”,或者“夜沧江急流”。从平仄和节奏来看,“沧江夜急流”完全可以。因为“夜”和“急”都是仄声字,都是平平仄仄平。但是作者却用“沧江急夜流”。原因就在于,诗中要突出的,不是“夜”,而是“急”,江流湍急。下句“风鸣两岸叶”同样是风急天高。风急,流急,更是主人公月下孤舟忆旧游,思故土,将两行泪遥寄海西头的心情急。因此,“急”要在“夜”字之前。另外,本来一体的“急流”一词,隔以一“夜”字,变成“急△流”,从“急”到“流”,就有了距离感、节奏感,句式不再平缓,有了起伏顿挫,也就有了灵动之气。

山水艺术之美及地名成诗的创造

创造诗路山水的艺术之美

唐人,比如李白,一生好入名山游。唐人漫游成风,特别是盛唐。不论漫游还是宦游,抑或避乱、流寓,行游沿途都有好山好水。大量的山水诗写在“路”上,可以说,因为诗路,唐代诗人把祖国各地的山水都写入了诗中,其中不少是名山名水,有些本来不知名的山水,因唐代诗人的描写而变得知名。

唐人行路,因此在山水诗艺术上有不少创造。他们善于表现山水的美,特别是名山名水的美,把山水的美变为艺术的美。他们常常写出一地山水的特点,写出对山水之美的新鲜感,善于准确生动地表现山水的情态。

如,李白的《渡荆门送别》:“山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼。”前二句,着“随”“尽”“入”“流”字,写出荆门之后,平野无边的景色特征。后二句,月是天镜,从天而下,而且是“飞”下,天上云朵层层叠叠,有如海楼,着一“结”字,景象生动。李白诗风奇秀,他写路上山水,用词也是奇特秀拔。他的《西岳云台歌送丹丘子》写黄河,“巨灵咆哮擘两山,洪波喷箭射东海”,是“咆哮”,是“擘”,是“喷”和“射”;《庐山谣寄卢侍御虚舟》:“庐山秀出南斗傍”,写庐山,是“秀出”;《登庐山五老峰》:“庐山东南五老峰,青天削出金芙蓉”,庐山五老峰,是“金芙蓉”,是“削出”;《望九华赠青阳韦仲堪》:“天河挂绿水,秀出九芙蓉”,天河是“挂”,九华峰也是“秀出”。因为是九华峰,因此被比作“九芙蓉”。

因为诗人善于准确生动表现诗路山水的情态,因此有些诗路山水诗的意味境界,要实地游历,才能准确体会。

《梦游天姥吟留别》:“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。”势“拔”五岳,“掩”赤城,写其高大雄伟。说天姥山是“横”,却是实地看过才有真切感受。天姥山峰峦绵延不断,其势阔大,横亘无尽,远接天穹。是谓“向天横”。着一“横”字,非常形象贴切。一说,“天横”为天上星宿,“向天横”谓天姥山位于“天横”星宿之下,虽可备一说,但意味大相径庭。

杜甫夔州(今重庆奉节)诗所写夔州山水,《白帝》:“白帝城中云出门,白帝城下雨翻盆。高江急峡雷霆斗,古木苍藤日月昏。”云从城中翻出,雨在城下倾盆而下,足见山城高峻。高江,写长江地势之高,因此江流自然有奔泻之势。另一说,不是江高,而是江两岸峡谷高耸,均表现地势险峻。急峡,可以理解为峡中江水流急,杜甫另有诗就写:“峡险江惊急。”可作为此句注脚。就两句而言,实际是写江急峡高,如果直接写急江高峡,句式平淡,写“高江急峡”,情势互见,又现句式拗崛劲健。峡谷之中,江水奔腾,响如雷霆,而说雷霆斗。下句“古木苍藤日月昏”,既形象贴切,又突现天地间浑茫一气、雄浑沉郁的氛围。

杜甫还有《白帝城最高楼》:“城尖径昃旌旆愁,独立缥缈之飞楼。峡坼云霾龙虎卧,江清日抱鼋鼍游。”《夔州歌十绝句》其一:“白帝高为三峡镇,夔州险过百牢关。”其四:“赤甲白盐俱刺天,闾阎缭绕接山巅。”《秋兴八首》其一:“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。”《阁夜》:“五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇。”《登高》:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”写白帝城,夔门,三峡,沉雄壮阔,到实地看过,才有真切的体会。

唐代还出现不少纪游诗。有的纪行诗就是纪游诗,但纪游诗更多是专写游山游水的过程。谢灵运就创造了移步换景的山水表现手法,唐人在这方面更有创造性。李白、杜甫都有山水纪游诗。还有韩愈,其《山石》,从黄昏到寺,寺内夜宿,天明独去,游记写法,一句一样境界,如展画图,无须勾连照应,而全诗浑然一体。盛唐之后,韩愈探讨以文为诗的艺术新路。《山石》以文的形式纪游,成为韩愈以文为诗的代表作品之一。

诗路地名串连成诗的独特创造

用诗路所经地名将诗意串连起来,唐人有独特的创造。典型的,当然是李白《峨眉山月歌》:

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

从“月”入手,巧妙地将“月”与“峨眉山”融为一体。不说残月,而说“半轮秋”,给诗歌增加美感和遐想。第二句之“影”,即月影。不说月亮照着峨眉山,也照着平羌江,而用一“入”字,下接“平羌江”,又末接“水流”,既与前句勾连,将上之峨眉山及月,与下之平羌江关联一体,形成流动之势,而且又“流”向下二句之意象。末二句,用三个方向感很强的动词,“发”“向”“下”,将三个地名串连,三个地名均在平羌江之水流中,有一种流动而下之势,末句“思君不见”既引发诗人也引发人们向往,四字又带有缓冲意味,使几个地名虽紧相串连,又富于起伏变化的节奏。28个字五用地名,融入感情的流动之中,而感情的流动又与自然物(江流)的流动融为一体,因此五个地名也就自然串连成一个有着无穷意蕴的整体。

杜甫《闻官军收河南河北》:

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

首句即两地名,一为诗人漂泊所在地——剑外;一为消息来源地——蓟北。用“忽传”将两个本来毫不相干的地名紧密关联,并由“收蓟北”之消息,引发全诗诗情,由剑外而思归河南家乡。诗情思绪,即在两地名之间展开。末二句连用四地名,而用四个流动感方向感很强的动词串连,“从”“穿”“下”“向”,又用“即”“便”二字关联。全诗有一种流动的气势。因“忽传”而逗出“初闻”,又从“初闻”转出“却看”,从“却看”转出“漫卷”,而顺着“喜欲狂”之势,写放歌纵酒,青春还乡,有此之势,始有“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的一气流动。所以如《唐诗快》所评:“写出意外惊喜之况,有如长江放流,骏马注坡,直是一往奔腾,不可收拾。”

用几个纯地名将诗意串连起来,唐人,特别是李白、杜甫,表现出高超诗歌艺术。诗路生活,给了他们独特的艺术创造的空间。

唐诗之路与唐诗艺术,可以探讨的问题还有很多。唐代有不少馆驿诗、题壁诗,为记行路行程,还出现不少纪行诗,特别是纪行组诗。这都与诗路有关,与行路行役有关。这些诗在艺术上都有很多创造。

20世纪八九十年代,浙江新昌民间学者竺岳兵先生最早提出了“唐诗之路”的概念。“唐诗之路”具有重要的诗学内涵、文化内涵,得到许多学者、文化工作者的重视,越来越多的唐诗读者关注这个问题。中国唐代文学学会对“浙东唐诗之路”做了正式命名,并开展相关研究。2019年11月,全国性的“唐诗之路研究会”在浙江新昌成立,唐诗之路的研究也由此推向全国。全国除浙东外,巴蜀、陇右、宣歙、三晋、荆楚、湘漓、粤西、岭南、赣南大庾岭,都有诗路。诗路沿途有诗美内涵和文化高度的名山名水、古村古镇和其他人文景观,像一串串珍珠,美不胜收,串连起来是可以成为与长城、长征、长江、黄河相媲美的国家文化公园。开发、建设美丽的诗路大花园,深化对唐诗艺术的认识,弘扬中华优秀传统文化。