□主讲人:赵敏俐

主讲人简介:

赵敏俐,首都师范大学燕京人文讲席教授。中国乐府学会会长、中国《诗经》学会副会长,中国屈原学会副会长。早年毕业于东北师范大学,获博士学位,师从著名文学史家杨公骥教授。主要科研方向为先秦两汉文学与文化、中国古代诗歌、中国现代学术史。主要著作有:《两汉诗歌研究》《文学传统与中国文化》《周汉诗歌综论》《先秦君子风范》《汉代乐府制度与歌诗研究》等,主编《中国诗歌史》《中国文学通论·先秦两汉卷》《文学研究方法论讲义》《中国文学研究论著汇编》等10余部,发表论文百余篇。其科研成果获得过教育部人文社科优秀成果一等奖等多种奖励。

编者的话:

中华文明源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识,是当代中国文化的根基,是维系全世界华人的精神纽带,也是中国文化创新的宝藏。作为一部具有审美、文化等意义的著作——《诗经》,不仅是一部诗歌总集,更是一部文化典籍。它有着高超的艺术技巧,文辞典雅生动,以美的形式感动着世世代代的读者,陶冶着中华民族的心灵,成为中华艺术宝库中的瑰宝。本期讲坛邀请赵敏俐教授讲述今天我们如何走进《诗经》,感悟《诗经》的魅力。

《诗经》文化历久弥新

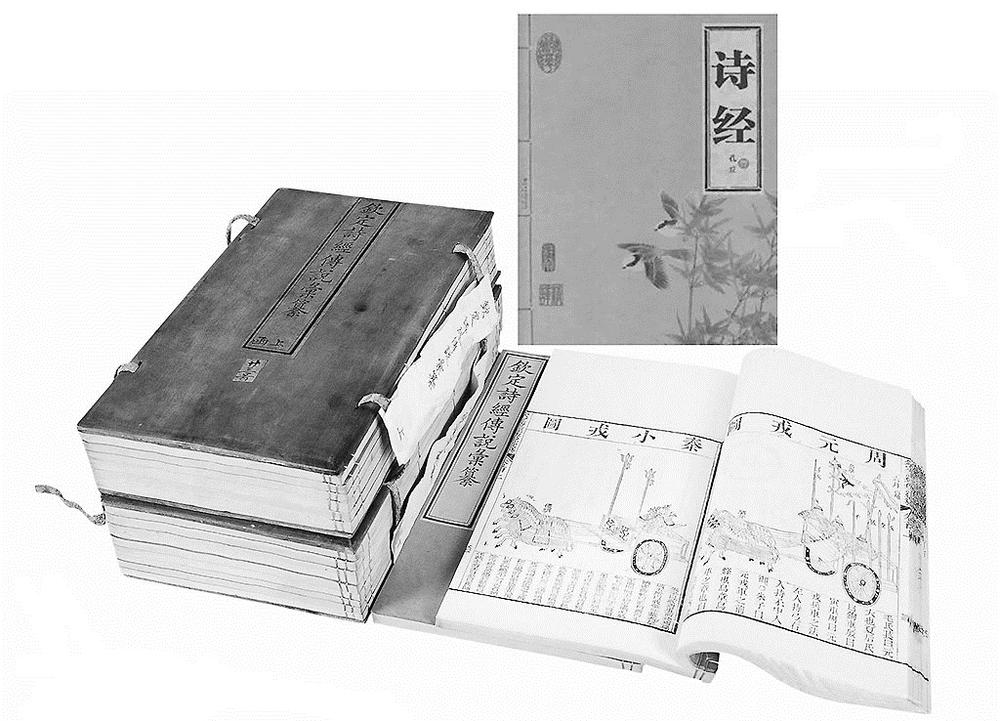

《诗经》是中国最古老的文化经典之一,泽溉百世,流芳千古。《诗经》文字古奥,语言典雅,内容丰富,艺术高超。自孔子以来,对《诗经》的研读与阐释历久不衰,两千多年积累下来的成果,已经成为我们今天学习和研究《诗经》不可或缺的宝贵材料。然而,由于时代久远、文化隔膜、阐释者的立场方法各有不同,所以不同时代、不同学派,对《诗经》的理解也有相当大的差异。这一方面说明《诗经》这部作品的伟大,阐释空间的无比丰富,有着历久弥新的文化价值;另一方面也说明,不同时代的不同读者,总会从自身的认知条件出发,在总结前代研究成果的基础上生发新的认识。那么,站在21世纪的今天,我们如何才能更好地认识《诗经》,走进《诗经》呢?在此,让我们先从《诗经》这部经典的性质说起。

《诗》之为“经”:艺术本质与实用功能的统一。

在今天看来,《诗经》是“诗”,也是“歌”,是典型的文学作品,它共有305篇,是经过周人选编而成的我国古代第一部诗集。但是我们要问一下,它与后人选编的《唐诗三百首》《宋词三百首》,以及后代无数的诗歌选本一样吗?显然大不一样。因为《诗经》并不仅是一般的抒情写志,它同时还承担着宗教祭祀、礼仪燕飨、美刺讽谏、社会交往、记述历史、文化教育等多重功能。实际上,抒情写志仅仅是它众多功能中的一种。因此,从它生成的那天起,周人就没有把它当成纯粹的诗歌艺术来看待。从《左传》《国语》中记载的各诸侯国卿士大夫的“赋诗言志”、讽谏议政,到《周礼》《仪礼》《礼记》中记载的太师教六诗、燕飨演歌舞;从新近出土的《孔子诗论》,到孟子、荀子等诸子的评诗论诗,我们可以看到《诗经》在春秋以前社会中所发挥的作用之大,看到它在当时人们心中所处的地位之高。所以,我们不能把《诗经》等同于后世一般的诗歌总集或者诗歌选本,它是经过周人仔细选择编撰而成的一部具有多功能的文化经典。故自战国时期起,它就被尊称为“经”,而且高居当时“六经”之首。到了汉代以后,它的经学地位更加巩固,它的丰富内容也得到了历代经学家的充分阐释,它以“经”的尊崇,影响了中国文化2500多年。

汉唐之际对《诗经》艺术的“教化式”解读。

因为《诗经》是艺术本质与实用功能的统一,所以相对于《易》《书》《礼》和《春秋》等几部经典,就有很大的不同,它的所有内容都是以“诗”这一外在的形式而得以呈现的。因此,要走进《诗经》,了解《诗经》,就必须从此处切入,古人也是如此。《毛诗序》说:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。”可见,汉人解诗,也首先强调这部经典的文学特质,指出它与其他经典的不同,并试图立足于诗歌的抒情本质来探讨它的产生与社会政治的关系,由此而提出了“风雅正变”理论,所谓“治世之音安以乐,其政和。乱世之音怨以怒,其政乖。亡国之音哀以思,其民困。”这对后世的影响是深远的。唐代孔颖达作《毛诗正义》,继承的正是这一汉学传统。他说:“诗者,人志意之所之适也;虽有所适,犹未发口,蕴藏在心,谓之为志;发见于言,乃名为诗。言作诗者,所以舒心志愤懑,而卒成于歌咏,故《虞书》谓之‘诗言志’也。包管万虑,其名曰心;感物而动,乃呼为志。志之所适,外物感焉,言悦豫之志则和乐兴而颂声作,忧愁之志则哀伤起而怨刺生。《艺文志》云‘哀乐之情感,歌咏之声发’,此之谓也。”但遗憾的是,汉唐《诗经》学家研究的目的并不是为了阐释它的抒情艺术,而是由此为起点,阐释“诗”在当时社会上所承担的重要教化功能,认为“正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”并在此基础上建立了一个以“诗之用”为宗旨的诗学传统。这说明,在汉唐经学家眼中,《诗经》已经不再是诗人有感而发的个体抒情,而是用于讽谕教化的工具,这就脱离了诗的艺术本质。

宋代以后对《诗经》艺术的“理学化”解读。

与汉唐《诗经》学家一样,以朱熹为代表的宋学家,也是从“诗”的这一抒情本质切入的。朱熹在《诗集传》开篇就说:“人生而静,天之性也,感物而动,性之欲也。夫既有欲也,则不能无思。既有思矣,则不能无言。既有言矣,则言之所不能尽,而发于咨嗟咏叹之余者,必有自然之音响节族(奏)而不能已焉。此诗之所以作也。”比汉唐《诗经》学家更进一步,他还特别强调人性在诗的感发中所起的作用。他认为人的性情不一样,其所感发者也自有不同,像《周南》《召南》这样的诗,“亲被文王之化以成德,而人皆有以得其性情之正。”那些《雅》《颂》之篇,“其作者往往圣人之徒,固所以为万世法程而不可易者也。”至于那些“变风”,其所感发者则“邪正是非之不齐”,“变雅”则是“一时贤人君子闵时病俗之所为”。他认为孔子之所以把这些诗编在一起,就是要“善者师之而恶者改焉”。所以,在朱熹那里,《诗》并不是美刺讽谕的工具,其本身就是感化人心的圣经。为此他推出了学诗之法:“本之《二南》以求其端,参之列国以尽其变,正之于《雅》以大其规,和之于《颂》以要其止,此学诗之大旨也。于是乎章句以纲之,训诂以纪之,讽咏以昌之,涵濡以体之,查之性情隐微之间,审之言行枢机之始,则修身及家,平均天下之道,亦不待他求而得之于此矣。”(朱熹《诗集传》)可见,朱熹在《诗经》阐释学上的最大功绩,是把汉儒以来将《诗经》作为美刺讽谕的工具变成用以陶冶性情的诗之涵咏,回归了诗歌艺术本体。但遗憾的是,朱熹所坚守的仍然是“经学”传统,他认为圣人编《诗》和后人学《诗》的目的还是为了教化。他表面上反对汉儒、反对《诗序》,实际上又依据汉儒的“风雅正变”之说来区分作者的性情邪正,经不起事实推敲。例如,同样类型的诗篇,在《周南》《召南》中就是“后妃自作,可以见其贞静专一之至矣”,在《郑风》《卫风》中就是“淫奔之诗”,这不仅突显了他的理学家偏见,也将《诗经》引向了随意解释的主观方向,同样脱离了诗的艺术本质。

清代《诗经》学异彩纷呈,大体可将其分为古文经学派、今文经学派和独立思考派。清初至清中叶,古文经学借助于音韵学、训诂学和考据学的日渐深入,将《诗经》的实证研究提到一个新的高度。清中叶以后,今文经学反对古文经学的繁琐考证,开始注重阐释《诗经》中的“微言大义”,并将其作为“托古改制”的工具。在两大流派之外,还有一些学人试图突破汉、宋《诗经》学传统而进行独立的思考,在《诗经》的创作本旨和艺术解析方面作出了更多的探索。清代《诗经》学所取得的成就是超越前代的,无论是从历史的考证还是从义理的阐发方面,都为现代《诗经》学打下了坚实的基础。但是从总体上看,他们还是在汉、宋两系基础上的继续发展,仍然没有脱离经学的轨道。

如何走进《诗经》?

自“五四”以来现代《诗经》学的最大成就,就是将《诗经》不再看成“经”,而将其回归于文学本体。从这一点来讲,现代《诗经》学在初始阶段继承更多的是以朱熹为代表的宋学传统,强调对作品本身的艺术体悟,抛弃了汉学家依据“风雅正变”理论而对《诗经》的历史文化研究。但是在强烈的反封建文化思潮影响下,现代学人又彻底颠倒了朱熹的作者观,批判《雅》《颂》而推崇《国风》,远离周代社会的历史实际,用现代人的文化和艺术观念解读《诗经》,如朱熹一样走向了一条主观阐释之路。更重要的是,由于否定了《诗经》在中国文化史上“经”的地位,将其仅仅视为一部“文学作品”,大大消解了它的历史文化价值。新时期以来,当代《诗经》学对此进行了认真反思,有关《诗经》的历史文化考察重新成为热点,特别是从周代礼乐文化的角度全面审视《诗经》,取得了前所未有的成就。然而在这一研究过程中也同样存在着不足,重文献考证而轻艺术分析,许多长篇大论的《诗经》研究著作却游离于作品之外,甚至将一首首优美的诗歌肢解为知识的碎片,有悖于它的艺术本质。这促使我们反省,《诗经》虽然不再被视为封建时代的“圣经”,但是它的巨大文化价值却不可否认。站在21世纪的今天,面对历代《诗经》学研究的丰富成果,我们又该用一种什么样的文化观念来认识《诗经》?采取什么样的方式方法走进《诗经》?怎样才能重新认识它的伟大呢?

走进《诗经》的第一要义,是要了解周代文化。

《诗经》是在周代文化背景下产生的。“诗”既然是“感物而动”的艺术,那么,其所感之“物”就应该是我们重点关注的对象。在中国的诗学传统中,“物”并不仅仅指客观物体,还包括诗人所处时代的政治思想文化环境,甚至包括作为创作主体的诗人,他们的思想意识形态和艺术审美观念,也是在那个时代培养起来的。从这一角度来讲,自汉代《诗经》学所建立起来的“风雅正变”理论和在此基础上所做的研究,为我们提供了丰富的成果并且奠定了坚实的基础。但我们并不能局限于此,现代历史学、考古学、文化学、语言学、哲学等各个领域所取得的成果,使我们可以对周代文化做出更全面的认识。我们不仅关注于每一首诗所产生的具体文化背景,还应该关注《诗经》这部作品创作和编辑的整体文化环境。没有对周代社会历史变迁、政治文化制度建立、意识形态建设的研究等作为认识的基础,我们就无法了解《诗经》的生成、《诗经》在当时的地位和所承担的诸多社会功能,无法了解它的内容何以如此丰富,认识不到这部作品何以伟大,也无法给它一个准确的历史定位。这就如同我们如果不了解屈原所生活的战国历史和楚文化环境就不能了解屈原,不了解唐代社会就不能了解唐诗一样。把《诗经》看作周代文化的产物,从周民族的产生,政治、经济制度的建立,礼乐文化的建设入手,讨论《诗经》丰富的内容与周代社会生活的紧密关系,这是我们走进《诗经》的第一步。

走进《诗经》的第二要义,是认识《诗经》的艺术特质。

《诗经》虽然具在丰富的内容,在周代社会和后世历史文化的传承中扮演着重要角色,但是所有这一切,都是通过它特殊的艺术形式得以实现的。传统《诗经》学虽然不否认“诗”源自人的情感抒发,实际上是将其当作“经”而不是当作文学作品来研究,最终脱离了它的艺术本质。因而传统《诗经》学的成果虽然丰富,却从总体上缺少对《诗经》艺术特质的分析。现代《诗经》学虽然回归了它的文学本位,但却没有将其纳入周文化中来认识,同样也没有揭示《诗经》独特的时代艺术特征,所以也无法从文体形式方面阐释其丰富的内容和它的艺术成就。我们常说“一时代有一时代之文学”,不仅仅说的是它的内容,更说的是它不同于其他时代的艺术形式,形式和内容不可分割。《诗经》和后代诗体形式的最大不同,是它的乐歌特征。这来自于中国早期诗乐一体的传统,同样也是周代礼乐文化的一部分。由此入手,我们才会发现《诗经》曲调的组合方式、与演唱相关联的章法结构、形式多样的演唱方法、以套语为特色的传唱技巧等等,与后代诗歌在诗体形式上存在着如此鲜明的差异。包括所用的诗体,它的韵律节奏、语词艺术、根源于象形字的诗性表达等等,处处都显示出《诗经》在艺术上的独特之处。《诗经》305篇作品丰富的内容,都是通过这种独具时代特点的艺术形式才得以传承的。所以,结合周代文化来解读《诗经》的艺术形式,揭示其艺术上的独创性和时代特征,是我们走进《诗经》的第二步。

走进《诗经》的第三要义,是对《诗经》文本的细读和赏析。

我们学习和研读《诗经》,最终要落实到《诗经》文本。它那丰富的内容、优美的形式、独特的艺术魅力,只有通过具体作品的研读,从文本的鉴赏中才会有切实的体会。但由于历史遥远,后人对于周代文化陌生,历来对《诗经》的文本解读存在着许多隔阂。我们对《诗经》的所有研究,都是为了更好地解读文本。将文本融入理论的分析与文献的考证,固然是为了说明理论研究的可靠和有效,避免陷入主观臆断的泥潭,也更是为了解析文本,读懂作品,认识其内容的丰富多彩,体验其艺术的优雅高超,最终达到走进《诗经》的目的,让我们在现代社会中重新发现它的伟大。

基于以上思考,我尝试建立一个新的《诗经》阐释模式:把握《诗经》的艺术本质,将其纳入周文化中进行研读和认识。具体来说,分为四个部分。第一部分,是对《诗经》产生的周文化背景进行简单介绍,认识《诗经》和周文化的紧密关系,周王朝的兴起与殷帝国的衰落,周代社会的经济结构与政治制度,周人的哲学、政治思想与实践理性,以及礼乐文化的形成,这些都是《诗经》所以产生的历史条件。在此基础上,对《诗经》的作者、作年、编辑以及“风”“雅”“颂”的分类等《诗经》学上的一些基本问题作出更为合理的解释,这是我们走进《诗经》的起始。第二部分,是结合周代的历史文化,按照内容题材对《诗经》中的作品进行的分类解析。具体包括《诗经》中的颂祖功乐歌、农事诗、礼仪燕飨诗、战争诗、政治美刺诗、婚姻爱情诗和其他表现各类世俗风情的诗篇。这些诗篇,基本涵盖了《诗经》的各个方面。通过分析,对《诗经》文本有一个全面的把握,认识这部作品无比丰富的内容。第三部分,是对《诗经》艺术的解读。我们可以看到,《诗经》所体现的文化精神,《诗经》的艺术表达方式、乐歌特征、语言艺术,无不带有鲜明的周文化特色。立足于周代文化,同样是我们破解《诗经》艺术形式奥秘的最佳途径。第四部分,从中华民族诗歌发展的整体进程,来看《诗经》在中国文学史上的开创意义:它将中国诗歌由原始时代的自发歌唱变成了有明确的主体动机的艺术创作;将诗歌由原始时代的集体歌唱变成个体的抒情表达,从此出现了有鲜明个性的个体诗人;中国诗人早在《诗经》时代,就掌握了高超的艺术手法,开始了艺术美的主动追求,并且取得了极高的艺术成就。正是这三点,标志着它是中国上古诗歌的总结和艺术的升华,是中国的诗歌艺术真正走向文明之始。也只有站在这个起始点上,我们才能认识《诗经》对中国后世文学和文化所产生的巨大影响:它奠定了以“言志”和“抒情”为特色的中国诗歌艺术的民族文化传统;确立了以“风雅”和“比兴”为标准的中国诗歌创作和批评的艺术原则;以四言为主而兼有各种诗句,以鲜明的节奏韵律特征,奠定了中国诗歌的语言形式基础。总之,我们只有紧紧把握《诗经》的艺术本质,结合周代社会的历史文化,才能更好地认识《诗经》。它的产生显示了我们中华民族优雅的性格和高超的艺术才具,它以其丰富的文化内容和完美的艺术形式而成为经典。《诗经》从编成的那天起,就成为中华民族文化学习的范本、生活的教科书,它不仅培养了中国后世文学,而且培养和教育了后代人民。文学的传统就是民族的传统,《诗经》将因此而具有永恒的意义。

在中华民族走向世界走向现代化的今天,我们迫切需要在回望历史中重新认识自我,也迫切需要让世界认识中国文化。所以,将《诗经》纳入周代社会的历史文化当中,用现代化的眼光对其进行艺术解读,具有特别重要的意义。这也是我们在今天重新走进《诗经》的目的所在。