■ 古籍是中华优秀传统文化和中华文脉的重要组成部分,更是古为今用、再创中华文化辉煌的宝贵资源。改革开放以来,我国在古籍的再生保护、系统整理、深度研究以及推进古籍数字化、智能化方面,取得了辉煌成绩。作为全国古籍整理出版规划领导小组成员,刘跃进多次参与古籍整理编选工作,在工作实践中,深切体会到古籍版本工作的重要性。本期讲坛邀请刘跃进先生讲述古籍与版本。

——编者的话

主讲人简介:

刘跃进,中国社会科学院学部委员、河南大学特聘教授。兼任中华文学史料学学会会长、中国现代文化研究会副会长、国家社会科学基金学科规划评审组成员、全国古籍整理出版规划领导小组成员等。出版专著有《秦汉文学地理与文人分布》《秦汉文学编年史》《门阀士族与文学总集》《中古文学文献学》《赋到沧桑——中国古典诗歌引论》《从师记》等,论文集《古典文学文献学丛稿》《秦汉文学论丛》《走向通融——世纪之交的中国古典文学研究》《回归中的超越——文学史研究的多种可能性》等。

从一本“书”说起

早期的书籍,或刀刻、或漆书于竹简上,众简相连,编之以绳,故又“篇”、“编”、“策”(册)等称。孔子有“韦编三绝”之说。《汉书·艺文志》多称“篇”,即其义。偶然也有称“卷”者,早期多指帛书,即墨子所说的“以其所行,书于竹帛。”中古之后,随着纸张的普及,古籍图书日益丰富起来。晋代左思《三都赋》出,洛阳为之纸贵;河北造纸也名著一时;山东地区,还出现了左伯(纸)。南北朝徐陵《玉台新咏序》说:“五色花笺,河北、胶东之纸。”此后多称卷,如《文选序》:“都为三十卷。”李善注各卷下又有天干编次,如第一卷有“赋甲”二字,李善注《文选》以篇幅过大,析为六十卷,并在此二字下注:“赋甲者,旧题甲乙,所以纪卷先后。今卷既改,故甲乙并除,存其首题,以明旧式。”以十干编次的还有宋代洪迈《夷坚志》,甲至癸二百卷。支甲至支癸一百卷,三甲至三癸一百卷,四甲、四乙各十卷。此外,有以五声“宫、商、角、徵、羽”编次者,有用《周易》“元、亨、利、贞”编次者,有用六艺“礼、乐、射、御、书、数”编次者,有用“王侯宁有种乎”编次者,更有用千字文编次者,种类不一而足。

装订亦有多种多样,早期是卷轴装(卷子装),存世的大量敦煌遗书,绝大多数都是卷轴装。卷轴装往往用一张空白纸的书叶来包裹,保护卷首。中唐以后又出现了经折装,将写好的长条卷子按照一定行数均匀地左右连续折叠起来,前后再加书皮保护书叶。蝴蝶装大约出现在晚唐五代,其装帧方法是将印好的书叶,以有字的一面对折,背面向外、折口向右集齐作书背,形成书芯。书背用糨糊粘连,再用一张厚纸作为书皮包裹书背。南宋时期又出现了包背装,是针对蝴蝶装翻检时容易散落的缺失而创造出来的。具体方法是将书叶无字的一面对折,字面向外,折口向左集齐作书口,并在书背打眼订捻,形成书芯。明清以后,通行的线装古籍装订方式,通常打孔穿线,装订成册。如果没有裁切,就称“毛装本”,但多数经过裁切。为了保护线装古籍,通常要加书套,如帙、函、套和夹板等。帙,又作“袟”“袠”,多用于卷装书籍,即在书册前后包装有空白有色的纸张,用来保护书籍,古称书衣;函,也称“匣”,是册叶书籍的防护用品,由帙转化而来;套,又称“函套”;夹板,就是用两块面积相等的木板将书籍保护起来。此外,还有封面,多在封皮内的第一页,通常四周印有边框,中间刻上书名,右行为编者,左下方通常刻有某某藏版或梓行。这是鉴定版本的一个重要依据。

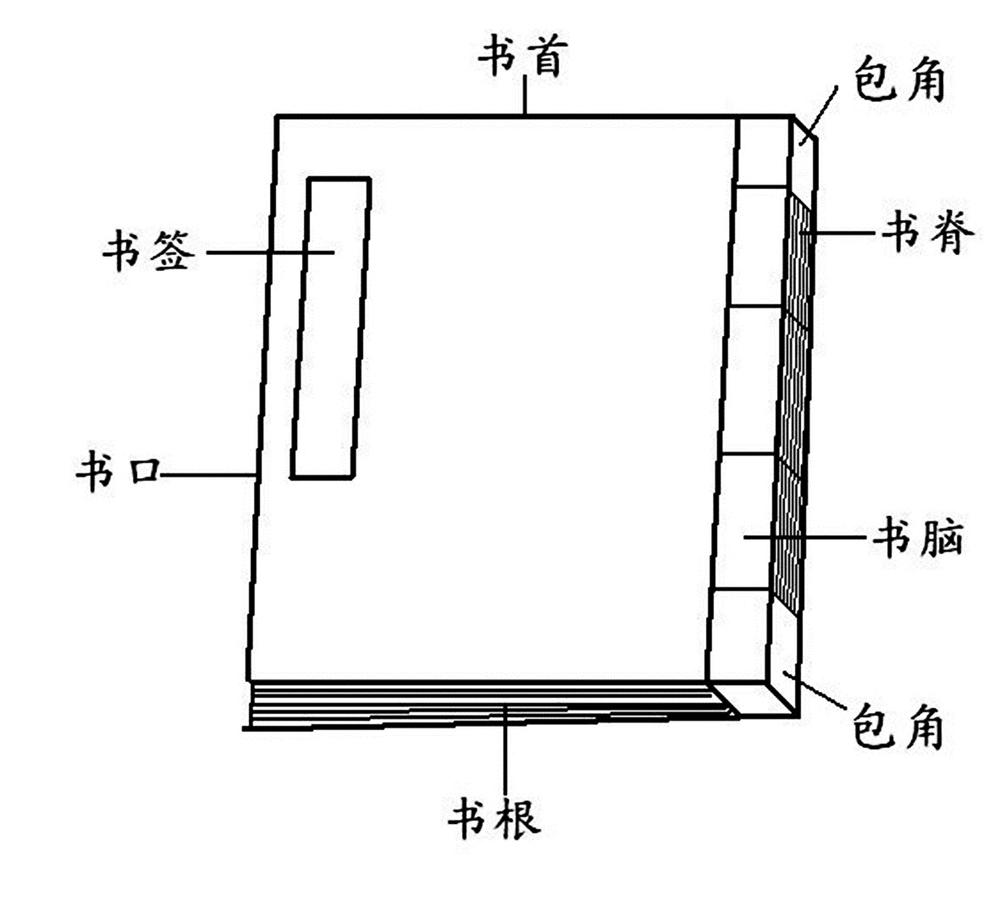

书首、书根、书脊、书口是指书的四周部分。包角是对那些比较珍贵的书,在装订时用湖色或者蓝色的绫子将书角包起来,起到保护的作用。在江南,许多藏书家往往不用包角,因为容易生虫。书签或是纸制的,也有用丝织品的,用来题写书名。有的书签会特请名家书写,显得美观典雅。

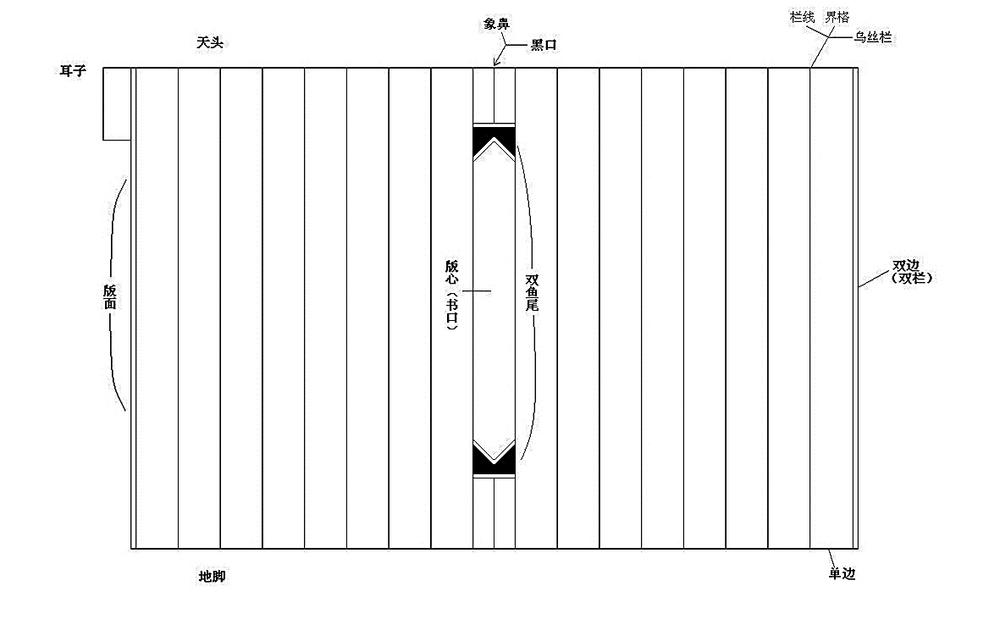

翻开古籍之后,随之展现的是版框。书版四周的界限叫栏线,上方叫“上栏”、下方为“下栏”,两边为“左右栏”或“双边”,单线叫“单栏”或“单边”,双线叫“双栏”或“双边”。行格栏线多数是黑色的,但也有朱色,以醒目区分。如明代《永乐大典》就是这样。鉴定版本时,应特别注意行款,即版面的行数和每行的字数。行款通常以每半页计算,称“每半页若干行,行若干字”等。不同时期、不同地点,行款往往不同。清代江标著有《宋元行款表》用来考证版本。古籍每一版中间折缝处称为“版心”或“书口”。书口印有黑线的称“黑口”,不印的称“白口”;黑线粗的称“大黑口”,细的称“线黑口”或“细黑口”;刻在上栏下的叫上黑口,刻在下栏上的叫下黑口。版心中间往往刻有书名、卷次、叶数。在版心下方还常刻有书铺名或刻工名。象鼻指黑口本版心上下的黑线,如同象鼻垂在胸前。版心折缝处还常常刻有各种符号,形似鱼的尾巴,故称“鱼尾”;种类也有黑鱼尾、白鱼尾、线鱼尾或花鱼尾。

耳子是刻在左栏或右栏上角的一个小长方格,通常刻有小题,应当是为了线索方便而设。很多古籍,版刻时常常有“黑钉”,表示缺文。有的字还用线圈起来,称“墨围”,表示注疏或小标题。有的时候,古籍常分有大题、小题,类似于现在的章和节。还有的古籍常有名人序跋,书铺的书牌子、收藏者的藏章及印记等,这些都是鉴定版本的重要依据。林申清编《宋元书刻牌记图录》,收录65家92种104幅宋元刻本牌记。其中,上编为宋刻本,凡38家51种,分官刻、家刻、坊刻三类;下编为元刻本,凡27家41种,前有题解,后有书影。张振铎编《古籍刻工名录》(上海书店出版社1996年版)辑录了上自唐代、下迄清末的部分古籍刻工姓名,对于版本鉴定,提供了极大的便利。

古籍的种类繁多,根据刊刻时代,分唐卷子本、北宋本、南宋本、金本、元本、明本、清刻本等。根据刻书单位,分官刻本、家刻本、坊刻本等。根据刻书地区,分浙本、闽本、蜀本、高丽本、东洋本、越南本。浙刻又可分为衢州本、台州本;闽刻又可分为建阳本、麻沙本等。根据雕刻质量,分精刻本、写刻本、丛书本、道藏本、抽印本、翻刻本、影刻本、递修本等。根据雕印前后,分祖本、原刻本、重刻本、初印本、后印本等。根据字体大小,分大字本、巾箱本、袖珍本等。根据颜色不同,分蓝印本、红印本、朱墨本、套色本等。根据增删批校,分增订本、删节本、足本、批校本、注本等。根据活字印刷,分泥活字、木活字、铜活字、磁活字等。根据各种写本,分唐写本、明写本、精钞本、影钞本、毛钞本、稿本等。根据文物价值,分孤本、秘本、稀见本。我们从事版本叙录的写作,通常包括书名及其卷数、作者的字号、版本状况、内容提要等。因此,了解上述基本术语概念,是很有必要的。当然,版本学是一门实践性很强的学科,上述术语只是就一般情况而言,实际的情况往往更加复杂,只有到实践中才能有更切实的感受,才能获得更多的知识。

古籍的刊刻

20世纪著名史学家陈寅恪先生曾这样描述宋代文化:“华夏民族之文化,历数千载演进,造极于赵宋之世。”让中国人引以为自豪的四大发明,其中有三项发明广泛运用于宋代。这三项发明连同汉代发明的造纸术对于世界文明的巨大贡献无论怎么评价都不过分。其中,印刷术的发明,把人类智力创造加以物化,对于知识创新、整理、积累和传播发挥了巨大作用,因而在实质意义上提高了人类的文明水平。

中国发明的印刷术包括两大类:一是雕版印刷,一是活字印刷。根据现存文献考察,雕版印刷术出现于唐代,到唐末雕版技术已广为应用,且达到很高的水平。今天尚能看到唐人刊刻的金刚经画像,就是唐代咸通九年(868)印制而成的。此外,西安、镇江、阜阳、无为等地唐墓中发现雕印《陀罗尼咒经》六件,显示了唐代雕版印刷的较高水平。对此,宿白教授著有《唐宋时期的雕版印刷》(文物出版社1999年版)一书有详尽的考述。宋代开宝八年(975)吴越王钱淑主持刊印的《陀罗尼经》则显示了宋代浙刻本的鲜明特色。至今保存下来的北宋早期刻本,在国内外各大图书馆中依然可以看到它的庐山真面目,已经成为镇馆之宝。福建刻书大约始于12世纪初叶,福州东福寺雕印的《崇宁万寿大藏》大约是福建大规模刊书的发轫之作。此外,河南开封、山西临汾、四川成都等地,在宋元时期也是刻书兴盛之地。宋元以来各地的刻书情况,王国维《两浙古刊本考》、黄慈博《广东宋元明经籍椠本纪略》、佚名《福建板本志》、松风室抄本《宋本考:蜀刻纪略》等收录清末民国时期著名学者撰写的有关福建、四川、浙江、广东等地宋元以来刻书历史的专门著作,北京图书馆出版社2003年将上述著作汇编成《闽蜀浙粤刻书丛考》。关于宋版书的著录题解后代出版了很多种,其中黄丕烈的《百宋一廛书录》详细记载宋版书的版刻、形制、刊时、刊者、卷数、行格、存佚、纸墨、字体及传承流布、后人校勘等情况;陈鳝《经籍跋文》19篇,考订诸书得失存佚情况;瞿中溶《古泉山馆题跋》系对明清两代翻刻宋本书历史的综合考察;岛田翰《古文旧籍考》卷为《送椠本考》研究宋本专著;曹元忠《笺经室所见宋元书题跋》、袁克文《寒云手写所藏宋本提要二十九种》、张元济《宝礼堂宋本书录》均对宋本书作了考察;王国维《五代两宋监本考》则是五代两宋国家刻本的历史考察,北京图书馆出版社2003年辑录上述诸书为一版,成《宋版书考录》。

当然,雕版印刷,每一页都单刻木版,每一本书都要单独雕刻,既费时,成本又高。随着文化普及的需要,书籍的流通越发频繁多样,传统的雕版印刷业显然已不能满足时代的需求。宋仁宗庆历年间(1041—1048),平民毕昇发明了更为便利的活字印刷术。这种活字印刷,不仅大大提高了工作效率,而且极大地降低了成本。毕昇发明的活字印刷给文化传播带来极大方便,使书籍文化走向民众、走向市场成为可能,因此它的更深远的意义,是创造了文化的新类型,并将传统文化推向新的阶段。

由于知识积累和印刷术发达,在学术文化方面最引人注目的事情便是宋元以后对中国典籍的集大成式的整理。我们知道,在中国文化传播史上,有三个重要的时期值得铭记:一是汉代对于先秦典籍的整理,二是宋代对于前代典籍的整理,三是清代对于整个古代文化的总整理。今天能够看到唐及唐前的典籍,汉人之外,最主要的功臣是宋人。他们编纂了许多文学总集、史部汇编及大型工具书,至今仍然是学人案头或公共图书馆必备的工具书,如《文苑英华》《太平御览》《太平广记》《太平寰宇记》《元丰九域志》《册府元龟》《乐府诗集》《资治通鉴》《建炎以来系年要录》《三朝北盟会编》等都出自宋人之手。与此同时,他们还大量刻印前代的史书、文集及众多先秦两汉诸子著作。宋代对于古籍刊刻和研究、对于中国文化的传播起到了承前启后的作用。日本、朝鲜等也在自己的国家刊刻了大量的古籍,人们习称“和刻本”和“高丽本”,可见中国的雕版印刷在亚洲影响之巨。印刷术经由波斯传到埃及和欧洲,14世纪末,欧洲出现了木板雕印的纸牌、圣像、经典和拉丁文课本,德国谷腾堡在公元1456年率先在欧洲用活字印刷“圣经”。四大发明不仅深刻地影响了人类的科学技术和社会制度的历史变迁,而且深刻地改变了人类世界的视境,以此为出发点,人类逐渐走出各自的区域,开始认识到全世界之所谓“全”的意义所在。

如果想要详细了解中国古代的刻书情况,叶德辉著《书林清话》(中华书局1959年版)是最重要的一部著作。该书用笔记形式说明书籍和版片的各种名称、历代刻书的规格、材料及印刷、装订、鉴别、保存等方法,叙述古代活版印刷、彩色套印的创始和传播以及各个时代特出的著名刻本、书林掌故等。此外,杨绳信的《增订中国版刻综录》(陕西人民出版社2014年版)、瞿冕良的《古籍版刻辞典》(齐鲁书社1999年版)等都是非常实用的工具书。前者分宋元版刻、明代版刻、清代版刻、活字与套版等四个部分,并附录宋元明清四代抄本、收录了相当丰富的古代刻书家的资料。后者收录刻书家、抄书家8000余条,刻工一万余条,版刻名词600余条,参考工具书300余条,便于查找。不足之处是,有相当一部分资料来源于各种参考工具书,没有经过目验。

古代书籍的流通,当然主要依靠书铺。清代以来,北京、上海自发形成了许多书籍集散中心。王渔洋《居易续谈》说道:“今京师书肆,皆在正阳门外西河沿,余惟琉璃厂间有之,而多不见。”由此而见,清初,现在的前门为当时书肆中心,琉璃厂亦已出现书铺。清代学者李文藻于乾隆三十四年(1769)撰写《琉璃厂书肆记》,记载当时书铺30余家。而据晚清缪荃孙著《琉璃厂书肆后记》、民国时期的孙殿起著《琉璃厂小记》、当代沈念乐主编的《琉璃厂史画》等书记载,光绪初年约有书铺200余家,古玩字画碑帖等店铺50余家。1952年建立中国书店,1958年公私合营,111家古籍书店合并到中国书店旗下,古籍图书业务均归中国书店经营。1982年出版的《中国书店三十年所收善本书目》(1992年又出版补编)记载了中国书店的业绩,其中不乏宋元版等稀见本。近代古籍整理出版,首推由张元济主持下的商务印书馆,整理出版了《百衲本二十四史》《四部丛刊》《续古逸丛书》《孤本元明杂剧》《涵芬楼秘笈》《丛书集成》等大型丛书和《太平御览》《册府元龟》等大型类书,体现了民国时期我国古籍整理出版的最高水平。中华书局原本是综合性的出版社,从1958年起成为整理出版中国古籍的专业出版社,整理出版了《资治通鉴》《全唐文》《全唐诗》《甲骨文合集》《殷周金文集成》《永乐大典》等经典文献,特别是集合上百位专家,经过20多年的努力,整理出版了二十四史及《清史稿》,在新中国古籍整理出版事业中作出了杰出的贡献。

随着时代的发展和变化,古籍的整理也随之形成了新的特点,除了传统的校注之外,还在过去影写的基础上通过照相技术,将古籍原样影印,使得大量古籍得以化身千万,存真流传。中华书局1995年出版的《1911-1984影印善本书序跋集录》选录了442篇专家撰写的专谈该书版本的序跋。姜亚沙《影印珍本古籍文献举要》(北京图书馆出版社2002年版)在已经影印出版的上百种古籍中,精选出具有代表性的73种加以介绍。

古籍的收藏

对于古代典籍的系统收藏及整理始于西汉。楚汉战乱之际,萧何有意识地收集典章制度方面书籍,对于西汉文化建设起到了重要作用。此外,张苍治律历,陆贾著《新语》,贾谊著《新书》。汉惠帝除挟书之律,汉武帝置太史公,开献书之路,置写书之官,收集天下遗书,外有太常、太史、博士之藏,内有延阁、广内、秘室之府。汉孝成帝又命刘向校经传诸子诗赋,任宏校兵书,尹咸校数术,李柱国校方技。刘向总其成,为每一书撰写叙录,刘歆在此基础上编写《七略》,收录图书33090卷。王莽之末,书籍受到损毁。经过东汉初年的收集,石室、兰台、东观及仁寿阁等,新书汇集,又呈繁荣局面。这些情况,《汉书·艺文志》有过详细的记载。

汉末董卓之乱,强迫汉献帝西迁长安。宫廷所藏图书缣帛,竟然被那些军人当作帷囊,损失惨重。所收曹魏时期的郑默,根据宫中藏书编定书目,取名《中经》。在此基础上,荀勖又著《中经新簿》,分为四部总括群籍:甲部,六艺及小学等书;乙部,有古诸子家、近世子家、兵书、兵家、术数;丙部,有《史记》、旧事、皇览簿、杂事;丁部,有诗赋、图赞、汲冢书;总计29945卷。

西晋末叶的八王之乱,中原文化又一次遭遇空前的浩劫。渠阁文籍,靡有孑遗。东晋初年,著作郎李充根据荀勖旧著整理残存,仅有3014卷。刘宋元嘉八年,谢灵运编《四部目录》,《隋书·经籍志》所录64582卷。胡应麟《经籍会通》卷一以为“六”字误,当作14582卷。因为从东晋初的三千卷,不到一百年间不可能骤然增加这么多书。胡氏的推断是有道理的,因为元徽元年,稍后于谢灵运的秘书丞王俭编目录时不过15704卷图书。齐、梁间,兰陵萧氏统治集团比较重视文化,曾命令王亮、谢朏等编《四部书目》,任昉、殷钧编《四部目录》,收书达23106卷,这里不包括数量众多的佛教著述。而这个时期最重要的收藏与著录,当首推阮孝绪的《七录》:经典录、记传录、子兵录、文集录、技术录、佛录、道录,著录44526卷。很可惜,梁代后期收录的丰富图书,有相当一部分在西魏攻克江陵后,被梁元帝焚毁。隋开皇三年,秘书监牛弘(545—610)上表收集天下遗书,民间异书,往往间出。累计所藏约三万余卷。隋炀帝即位,将秘阁之书限写五十副本,收藏在东都观文殿。又聚魏已来古迹名画,并撰集道、佛经传目录。很可惜,很多图籍在唐代武德五年运输过程中又遭漂没。因此,编纂《隋书·经籍志》时,目录标注为14466部89666卷,但实际上很多都已失传。唐宋以后的官方藏书,《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》及《宋史·艺文志》均有论述。

除了官方藏书外,私人藏书盛于宋代。我们今天看到的宋代几部重要的目录学,作者都是著名的收藏家。还有一些书籍的命运更为坎坷,有的藏到井中,后来被发现,如宋末遗民郑思悄藏书。此外,还有藏在旧宅中,如汉代孔家旧宅藏书,后来为鲁恭王所坏,发现了蝌蚪文古文尚书。稍近的例子是2006年11月24日北京德宝国际拍卖有限公司推出三件宋元版珍品,即宋刻宋印的《南岳旧稿》《南岳稿》四册,被人发现于祖传老宅房梁之内。该书为宋代临安府陈解元所刻,故与孤本《唐女郎鱼玄机诗》版式相近。明清以来,涌现出了很多著名的藏书家,其中山阴祁承烨的澹生堂,宁波范钦的天一阁,常熟毛晋的汲古阁,钱谦益的绛云楼,瞿绍基铁琴铜剑楼,聊城杨以增、杨绍和父子经营的海源阁,浙江吴兴的陆心源的皕宋楼,杭州丁丙的八千卷楼等最为著名。其中又以瞿杨两家宋元刻本为最。因此又有“南瞿”“北杨”之称。最令人痛心的是陆心源的藏书在光绪三十三年(1907)被日本人全部购走,现藏于日本东京静嘉堂文库。上述藏书家的典藏,只有天一阁还独立保存30余万卷约15万册。近现代藏书以刘承幹嘉业堂、傅增湘双鉴楼、蒋如藻密韵楼和张钧衡适园最为著名。蒋氏字孟蘋,浙江吴兴人,曾影印自藏宋本为《密韵楼七种》;王国维曾代为编辑《传书堂藏书志》《传书堂善本书目》等。张氏字石铭,号适园主人,浙江吴兴人,刊有《适园藏书志》《芹圃善本书目》《适园丛书》《择是居丛书》等。刘承幹字贞一,号翰怡,别署求恕居士,浙江上虞人,后迁居湖州南浔,刊有《嘉业堂丛书》《吴兴丛书》《求恕斋丛书》《留余草堂丛书》《希古楼金石丛书》等五种。其嘉业堂藏书多达60万卷,珍本秘籍,流誉学林。《嘉业堂藏书志》由近代著名学者缪荃孙、吴昌绶、董康等赓续修撰而成,精选善本古籍1700多种,均记其书名、卷数、作者、版本及藏章等,现已经过吴格整理,由复旦大学出版社1997年出版。傅增湘字沅叔,字号藏园、藏园居士,因藏有宋刻《资治通鉴》《洪范政鉴》,故命其藏书楼为“双鉴楼”。生平藏书20余万卷,比较重要的有宋版《文中子》《方言》等,是钱谦益绛云楼的旧藏。其中精品部分辑入《四部丛刊》和《续古逸丛书》中。其原藏多已捐献给国家图书馆。关于傅氏藏书,有《藏园群书经眼录》十九卷,收录4500余种,中华书局1980年出版。在作者收藏的古籍中,作者还亲自校勘约16000卷,每校勘一书,都在卷尾缀写小记,说明此书的学术渊源、版刻源流和校勘所得,后人辑得《藏园群书题记》,收书580篇,都为二十卷,由上海古籍出版社1989年出版。

此外,还有书院、寺院藏书,亦颇为丰富。刘勰撰写《文心雕龙》,僧祐编辑《出三藏记集》、惠皎编《高僧传》等主要就是利用了寺庙的藏书。相传《古文苑》就是唐代孙洙于佛龛中获得,而梁元帝收藏的七万卷藏书很多也得于江南各地的寺院。

在一般人心目中,版本学似乎只是古代文献研究者面临的问题,其实不然。现代文献研究同样面临着版本问题。版本是传统的,也是现代的;版本学是中国的,也是世界的。如何抢救上述濒危的现代版本,如何拓展传统版本学研究的新视野,还有很多问题值得深入思考。相关知识,我推荐两部著作:一是王子霖先生的《古籍版本学》(《王子霖古籍版本学文集》第一部,上海古籍出版社2006年版);二是魏隐儒先生、王金雨先生的《古籍版本鉴定丛谈》(印刷工业出版社1984年版)。这两部著作是从古籍鉴定实践中打磨出来的,内容丰富,深入浅出,有很强的指导意义。