2023年6月2日,习近平总书记出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话,全面系统深入阐述了中华文化传承发展的一系列重大理论和现实问题,为我们担负起新的文化使命、努力建设中华民族现代文明领航定向,为文化及文物保护领域贯彻落实党的二十大报告中关于在新的历史时期做好文物和文化遗产工作的部署要求提供了重要的思想与实践引领。

习近平总书记在讲话中高度概括了中华文明具有的五个突出特性,即连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。其中,和平性和包容性是中华文明的内在基因和中华民族的精神基调,创新性是中华文明持续发展的动力,三者共同铸就了中华文明在纵向时间维度上的连续性和横向民族认同意识、空间维度上的统一性。同时,正是因为中华文明的连续和统一,反哺了中华民族和平、包容、创新的文明特质。可以说,五者环环相扣、相辅相成,共同绘制了中华文明的底色。

习近平总书记曾指出,和平发展思想是中华文化的内在基因。“和为贵”“讲信修睦”“协和万邦”的思想已深深嵌入了中国人的民族性格之中。在传统文化中,包容理念与和平思想密不可分,常常并列出现,如“和合共生”“和而不同”“尚和合、求大同”等。从李贤夫妇合葬墓出土的鎏金银壶到“南海一号”沉船出水的鎏金银腰链,从库木吐喇石窟到泉州清净寺,珍贵的文物实证了中华文明与世界其他文明间的交流互鉴,彰显了中华文明的兼收并蓄。从《步辇图》到《元世祖出猎图》等则展现了中华文明不同民族间的相互包容,共同构成了中国多元一体的格局。

中华文明的统一性体现在中华民族共同体意识和对国家统一、领土完整的维护。在历史中,中国虽几经分合,但统一始终是历史发展的主流。其中,文字的统一为中华文明的统一性奠定了重要基础。秦朝以来,中国实现了从“言语异声,文字异形”到“书同文”的飞跃,在这一过程中涵养了各民族对文化的认同感,也铸就了国家统一的信念。

创新性是中华文明薪火相传、生生不息的源泉。《周易》用“穷则变,变则通,通则久”表达了中国古人对创新的理解。一味因循守旧,只会导致停滞不前,只有以变应变,另辟蹊径,才能历久弥新。这从根本上决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。

习近平总书记指出,中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。英国历史学家汤因比在《历史研究》中研究了20余种文明,中华文明始终未曾中断。连续性将中华文明区别于其他古代文明,也决定了中华民族必然走自己的路。

习近平总书记在讲话中强调,在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。建设中华民族现代文明离不开对中华文明突出特性的继承与发扬,这就决定了其必须植根于中华优秀传统文化,要深刻认识“第二个结合”的重大意义。

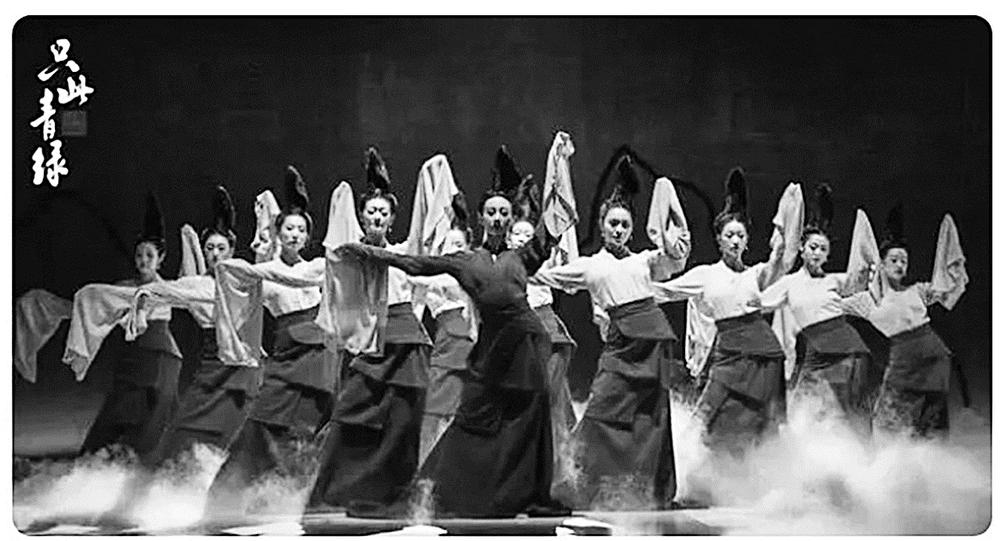

建设中华民族现代文明需要守正创新,从而推进中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展。近年来,“只此青绿”“如果国宝会说话”“国家宝藏”等以文物为灵感源泉的文化产品广受人民群众好评,这既证明了现代文化的发展离不开历史文化的滋养,也表明古老文明焕发新的活力需要依托创新实践,而文明创新的主体就是人民。毛泽东同志讲过:人民,只有人民,才是创造历史的真正动力。中华民族的古代文明离不开人民群众的参与和创造,中华民族的现代文明同样离不开人民群众的参与和创造。建设中华民族现代文明需要全体人民的共同参与,建设中华民族现代文明的成果也必将为全体人民所共享和传承。现代文明相对于未来而言也将成为“古代”文明,我们今天为未来留存什么样的“古代”文明?除了保护传承好今天依然存在的万里长城等古代文明,还要保护传承好科技文明和工业文明产物,让未来的人们感受到我们今天的成就和进步。

建设中华民族现代文明离不开以和平、包容的姿态与世界文明开展平等的交流对话。2022年,习近平主席在致“意大利之源——古罗马文明展”开幕式的贺信指出,相互尊重、和衷共济、和合共生是人类文明发展的正确道路。中国愿同国际社会一道,坚持弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越,推动构建人类命运共同体。习近平总书记关于文明交流互鉴的系列论述,为建设中华民族现代文明提供了指引,也为繁荣世界文明百花园贡献了中国方案和中国智慧。

中国文化遗产研究院既是文物的守护者和中华优秀传统文化的传承者,也是新时代中华民族现代文明的建设者。我们将以习近平总书记的重要讲话精神为指导,坚持新时代文物工作方针,认真落实党的二十大关于文物和文化遗产工作的战略部署,深入开展文物和文化遗产保护多重价值挖掘工作,助力中华优秀传统文化保护传承。如配合国家文化公园建设进程,做好长城、长江、大运河、长征文物保护及价值挖掘研究,深入开展革命文物保护与展示传播工作等。坚持守正创新,科技引领,积极推动国家文化遗产科技创新中心立项,持续加强基础研究,围绕文物病害监测与分析、文物保护材料研发、文物科技鉴定、装备工具发明、技术工艺创新与标准化、文物保护监测等问题和挑战,尽快补齐短板弱项,力争提出文物保护利用原创理论,助力提高中国文化遗产的国际学术话语权和影响力,以实际行动为建设中华民族现代文明、实现文化强国贡献力量。

(作者系全国政协委员,中国文化遗产研究院院长)