□主讲人:黄虎

主讲人简介:

黄虎,中国音乐学院教授、博士生导师。出版有《悲情嘛簧灯影人生:以敬家班为个案的环县道情皮影戏研究》《中国音乐地理:晋陕黄土高原区》《晋陕蒙汉族民歌音乐地理研究》《问学论乐:黄虎音乐学论文集》等学术专著,发表论文、译文40余篇。出版《丝绸之路上的民族音乐保护与应用》《汉水流域传统音乐》《四方水土四方乐:汉族传统音乐》《一方水土一方乐:中国地域音乐文化》等音像产品70余张,主持、参与完成国家社科基金重点课题、国家自然科学基础课题、中国博士后基金等11项。

编者的话:

非物质文化遗产是世代相传、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间,是中华民族文化的重要组成部分。多年来,全国政协十分重视非遗的传承保护与发展,多次组织委员、专家学者等进行专题调研,并召开双周协商座谈会,积极建言献策,努力推动非遗的传承发展。作为人类口头及非物质文化遗产的重要代表,皮影戏植根于中国传统文化的深厚土壤,凝聚着我国传统造型与表演艺术的精华,凭借其精美的造型、精湛的技艺、优美的唱腔与丰富的剧目,深受人们喜爱。本期讲坛邀请中国音乐学院教授黄虎讲述“皮影戏展示非遗的美与用”,这是他近期在中国国家图书馆文津讲坛上的演讲。

皮影戏的文化传承

皮影戏,又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种用兽皮或纸板剪制形象并借灯光照射所剪形象而表演故事的传统戏剧形式,其流行范围广泛,并因流传地域、所唱声腔、影人选型不同而形成不同种类、流派。

关于皮影戏起源的说法多种多样,有“周代说”“汉代说”“唐、五代说”以及“宋代说”,其中流传较广的是“汉代说”,即汉武帝因思念死去的李夫人而请一位术士用幻术招魂。宋代高承《事物纪原》中记载:“故老相承,言影戏之原,出于汉武帝李夫人之亡,齐人少翁言能致其魂。上念李夫人无已,乃使致之。少翁夜为方帷,张灯烛,帝坐他帐,自帐中望见之,仿佛夫人像也,盖不得就视之。由是世间有影戏。”实际上,皮影戏的起源与古代弄影幻术、民间弄影之戏、古代镂皮雕饰、民间剪纸造型、祭祀信仰等有着密切的关系。

皮影戏的形成时代尚无确考,但据南宋孟元老《东京梦华录》记载,它至晚在宋代已经成熟和盛行,东京汴梁瓦舍中的影戏艺人已有董十五、赵七、曹保义等9人。无独有偶,在山西繁峙岩山寺文殊殿金代壁画中有一幅《影戏图》,生动形象地表现了当时山西皮影演出的实况。后来经过宋、金、元、明四个历史时期的发展,流行全国各地的皮影戏在清代呈现出繁荣局面。在河南、山西、陕西、甘肃天水、湖北等地农村,这种拙朴的汉族民间艺术形式广受欢迎。可见,皮影戏历史悠久、源远流长。

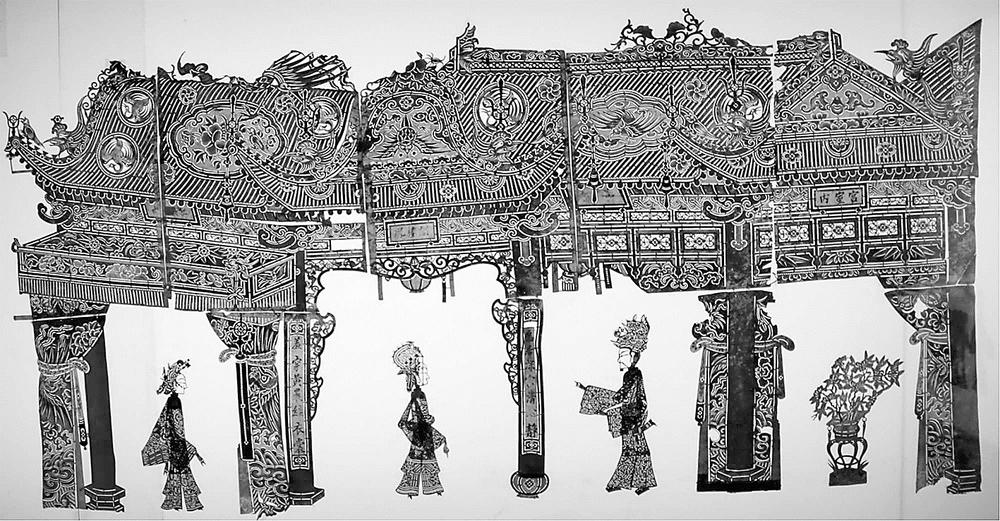

皮影戏虽然种类繁多,但流传在不同地区的皮影戏,区别主要在唱腔和影人选型方面。无论是驴皮影,还是牛皮、羊皮影,制作的大致工序主要有:加工皮料、画稿、雕刻、着色、脱水、装订。影人一般是先将牛皮或驴皮、羊皮刮去毛血,加工成半透明状后再刻制上彩,其雕绘工艺讲究刀工精致,造型逼真。影人一般分头、身、四肢等几部分,均为侧影,头部附有盔帽,身部、四肢皆着服饰,涂油彩后用火砖烘烤压平即成。有的影人头梢与身体是分开存放,演出时将影人的头插于身部,身与四肢相接,同时在身部和两手安上三五根竹扦,即可操作演出。除了人物造型外,还要刻制一些砌末道具、桌椅和景物造型,以便配合表演。

皮影戏道具主要为影窗,俗称“亮子”,一般高3尺,宽5尺,最高不过4尺,宽不过6尺。以白纸、白布作幕,以操影表演。油灯或现代各种电灯,映射影人和表演动作。

因此,中国皮影戏是一种以皮制或纸制的彩色影偶形象,伴随音乐和演唱进行表演的传统戏剧形式。皮影艺人在幕后用木杆操控影偶,通过光线照射在半透明的幕布上创造出动态的形象。民间许多皮影老艺人可以表演几十部传统剧目,这些剧目有些是“无本之本”,即存在艺人脑海中的无形剧本,通过口头传承;有些是以书面呈现,如提纲本,只简单记录情节梗概;再如足本,其符合文学理论定义,包括唱词、对话、动作提示等,是一种完整的剧本(卜亚丽著《中国影戏的基本形态叙论》,大象出版社,2013年第1版)。

皮影艺人大多身怀绝技,诸如可即兴演唱,真假声转换,一人同时操纵数个影偶,还能够演奏多种不同乐器。有些皮影艺人是专业的,但大多都是业余的,只在农闲时节表演。皮影戏的相关技艺通过家庭、戏班或师徒进行传承。在古代,皮影戏成为“不知书”的底层人民获得知识及信息的重要渠道,向世人传递着伦理纲常、善恶必报等“教化”,而当下,皮影戏则与时俱进走进城市、走进社区,给人们带来欢乐,成为传播中国传统文化的重要载体。

皮影戏广泛分布于全国各地,目前入选国家级非遗名录的皮影戏有37个、分布在17个省市。《全国戏曲剧种普查报告》(2020年)数据显示,截至2017年,全国各地皮影戏至少有150个甚至以上、分布于25个省市,其流布范围之广可见一斑。

因我国地域辽阔,皮影戏在流通过程中逐渐把各地的地方腔调、表演形式、风俗爱好等融入进去,形成了各具特色的艺术流派。按照地区划分,大致分为三路:东路,指的是以河北唐山地区为核心,包括河南、东北等省市地区,如河北的唐山皮影戏、冀南皮影戏,河南的罗山皮影戏、南阳皮影戏,辽宁的复州皮影戏、凌源皮影戏等;西路,指的是以陕西、甘肃为中心发展而来的皮影戏,如陕西的华县皮影戏、华阴老腔皮影戏、阿宫腔皮影戏、弦板腔皮影戏,甘肃陇东道情皮影,山西的孝义碗腔皮影戏等;南路,包括上海、浙江、福建、广东等省市地区,如浙江的海宁皮影戏、湖北的江汉平原皮影戏、广东的陆丰皮影戏等。

精湛的皮影艺术

我国著名词曲学家任半塘在其《唐戏弄》中指出:“兼有音乐、歌唱、舞蹈、表演、说白五种技艺,自由发展,共同演出一故事,实为真正戏剧也。”环县道情皮影戏是将道情音乐与皮影相结合,以悠扬激越的道情为曲调、以精雕细刻的皮影为表演形式,在陇东大地上扎根、绵延。下面将以“甘肃环县道情皮影”为例,细说皮影之“美”。

环县隶属甘肃省庆阳市,地处陕甘宁三省交界。曾是匈奴、羌、戎、狄等民族交往及古老秦陇文化和多民族文化相互碰撞融合之地,特殊的地理位置和深厚的文化底蕴,孕育诞生了“环县道情皮影”这一民族民间艺术。环县道情皮影在当地多称“影子戏”“灯影戏”“牛皮娃娃”等,它是“道情”与皮影相结合的产物。环县道情皮影与当地人民的习俗信仰水乳交融,形成了以环县为中心,延伸至周边的华池、庆城及宁夏盐池、陕西定边等县在内区域的播布现状。

环县道情皮影戏有着十分辉煌的历史。据《环县道情皮影志》载,明嘉靖、万历年间,在环县部分庙会上就有道情皮影的演出活动,清朝大将董福祥曾把环县皮影戏带往京城为慈禧庆贺寿诞。清末民初之时,著名艺人解长春精心培育了四大弟子,并对皮影的制作和演唱进行了大胆的创新和完善,使得环县道情皮影成为中国西路皮影保存较为完整的一支。

道情皮影戏之关键要素在道情、皮影与戏。道情是音乐特征,皮影是物质材料,戏是表演方式与故事内容,所以道情皮影戏的本质特征也体现在这三个方面。

环县道情早在北宋时期已经萌芽,当它与皮影结合后,在原有说唱曲调基础之上,兼收当地民歌小调,效法戏曲唱腔板式,形成了一套较为简约且又全面的戏曲声腔规模。道情皮影戏的音乐包括唱腔与伴奏。音乐以板腔体为主,兼有曲牌体。板式主要有花音坦板(慢板)、花音飞板、苦音坦板(慢板)、苦音飞板四类。伴奏乐器共10余件,分为文场、武场,其中四弦、渔鼓、甩梆子、简板四件自制乐器独具特色。唱腔最主要的四种板式为花音快板、花音慢板、伤音快板、伤音慢板;伴奏包括文场伴奏与武场伴奏,与其他戏曲文武场伴奏的区别主要在于乐器种类、组合以及二者的使用比例和方式中。在不同的剧目类型、不同功能目的的影戏表演中,所选择的唱腔类型、伴奏方式必须有所区别。

作为道情皮影戏物质材料的“皮影”,其关键在“影”。有学者指出,人文学家告诉我们,世界上有些民族,“魂”“影”同名。这种观念也在泰勒的《原始文化》、弗雷泽的《金枝》等人类学著述中被多次表述。这种魂灵就是影,影就是魂灵,而“魂灵”在一定条件下则可以成为人身的代言或现身的特征,在影戏不同的剧目类型中发挥着不同的作用。另一方面,影戏表演区别于人戏(如秦腔)表演的根本在于人戏是真人假动作,即马鞭一挥就是骑马的程式化表演。而皮影戏则是假人(影人)真动作,即人、物都可以直接出现,挑线者借助灯光,在纸亮或布亮上摆布影人,并做出坐、卧、行、走、踢、打、翻转、提袍甩袖、腾云驾雾等各种动作,灵活生动,多姿多彩。影戏之“真”的表演特点与影神同一的思想观念,为道情皮影建构了“真实”直观的特殊表演模式。

环县道情皮影常见戏班4至5人左右,主要在农村庙会中演出。表演时前台一人操纵影人并完成所有角色唱腔,其余3到4人操持10余件乐器,并负责“嘛簧”(“帮腔”或“齐唱”)、“搭架”(次要角色道白、应声)和“喝场”(兵卒、武士呼威),一唱众和,粗犷高亢,独具风格。剧目以传统历史剧和神话剧为主,约有180多部,至今还保留着“图”“卷”等古老文化符号。环县皮影造型特征鲜明,深藏有古北地之远古文化气息。皮影人物造型头大身小,身段上窄下宽,手臂过膝。造型设计时,不仅男女有别,而且人物身份性格不同,则相貌各异。环县皮影人物的“忠奸善恶”通过人物脸谱便可一目了然。皮影脸谱一般是按黑忠、红烈、花勇、白奸、空正设计。同时,环县皮影还将传统的道德评判标准刻入人物脸谱之中,即“公忠者雕以正貌,奸邪者刻以丑形,盖以寓褒贬于其间耳”,体现出朴实的劳动人民对美与善的追求。目前馆藏及民间留存的数千件清代皮影原件,制作考究,工艺复杂,构思奇妙,雕刻细腻逼真,造型丰富精美,有极高的艺术和研究价值。

20世纪50年代,环县道情皮影三次进京演出,受到毛泽东、周恩来等领导人的高度赞誉,并最终发展为甘肃唯一的地方剧种——陇剧。2003年,环县道情皮影被原文化部列为全国首批10个“中国民族民间文化保护工程试点”单位之一,以此为契机,县委县政府从资金筹措到法规制订,从皮影普查到数据整理,从戏班、传承人保护到产品开发等,实施了一系列朴实而有效的保护措施。他们的理念和经验均已引起专家学者广泛关注,并先后数十次对其进行参观学习、调查研究。

在环县调研时,我们采访了多位老艺人。让我们感动的是,通过他们的讲述,我们了解到,一代代老艺人为了守住这门古老传统的艺术,吃了很多苦,付出了很多的艰辛。就拿影灯来说,在上世纪90年代中期前后,环县通电之前,皮影戏所用的影灯是柴油灯,柴油灯的缺点是灯捻小了亮度不够,灯捻大了黑烟太浓。一到秋天,艺人们就早早地穿上了厚厚的棉袄,直到来年3月份演出完毕,才将棉袄脱下。家人将脱下的棉袄拆洗,发现艺人们的棉袄中,棉花都是黑的,而艺人们吐出的痰液也是黑的……每年要持续到6月份,痰液才能变成白的。通电之后,经过改良,影灯中不再使用柴油,艺人们的健康意识、环保意识逐渐加强。随着科技的发展,新时代以来,LED灯也已出现在皮影戏的舞台上,增强了艺术效果,极大地丰富了皮影艺术舞台。

传承发展皮影艺术

甘肃环县道情皮影历史悠久,与当地的地理、人文、民俗生活传统相互渗透、融合,表现出古老、原始、纯正、地道的生态文化特征,被专家学者称为研究民族民间文化的“活化石”,具有较高的艺术价值。2006年,环县道情皮影戏被国务院批准列入首批国家级非物质文化遗产保护名录;2011年,环县道情皮影戏与中国其他各皮影剧种,以“中国皮影戏”为名,申报列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作”名录。

近年来,随着党和国家对非遗传承的高度重视,环县道情皮影艺术的保护与传承也不断获得传承发展生机,绽放迷人色彩。

制定合理的保护机制。以政府为主导,提供资金保障,从根本上保证了皮影普查、古旧皮影收购、皮影艺术博物馆建设及部分传承人生活补助等基础工作的全面开展。设立专门保护机构。自2003年被原文化部列为全国首批10个“中国民族民间文化保护工程试点”单位之一开始,环县县委、县政府即成立了环县道情皮影试点工作领导小组;在没有任何可以参照的前提下,多次赴省进京,咨询主管单位,请教专家,首先制订出了《中国民族民间文化保护工程环县道情皮影保护试点实施方案》;2005年,又专门成立环县道情皮影保护中心,全面负责道情皮影的保护工作。制订出台了《环县道情皮影保护传承暂行规定》及其《实施细则》,使道情皮影的抢救、保护、传承工作有章可循。同时,环县县委、县政府还积极引导学者深度参与。保护需要系统研究的理性成果作指导,研究需要在保护过程中不断深化,自环县道情皮影保护试点之初,就因学者的广泛参与而使研究与保护相伴而行。如2003年秋,中国艺术研究院乔建中教授带领中国音乐学院几名硕士博士到环县实地考察,他们为保护伊始的环县道情皮影带去了专业化的发展建议,使保护工作有了良好的起点。同年末,还聘请成立了包括郝苏民、乔建中、乔晓光教授等音乐、美术、民俗、戏剧、文学界全国知名专家、学者和皮影艺人共同组成的专家组,以对试点工作进行全面指导。

以坚实的普查为基础。2004年,环县就开展道情皮影田野普查,掌握现存情况,并将普查到的原始资料按照代码进行分类,建立索引目录,确定专人管理;2005年,设计开发“环县道情皮影数字化管理系统”,设计了基本信息、日常业务、道情音乐、皮影民俗、剧目剧本、多媒体和实物等8个管理模块,以多层结构式的数据库为支撑,实现了档案资料的现代化管理和数字资料的多功能服务,成为全国较早实现数字化管理的县份。

在发展中保护。自2001年制订《环县皮影艺术开发方案》始,环县就将皮影发展问题摆在了重要位置。近年通过拓展演出空间,开发皮影产品,增强了道情皮影对工业文明的自身调适力,在创新中保证其可持续发展。自1987年首次出国访问演出以来,环县道情皮影艺术团已19次应邀出访演出,极大地提升了环县道情皮影戏的国际知名度和影响力,向海外展示了其独特的艺术魅力。

习近平总书记指出,要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护,更好满足人民日益增长的精神文化需求,推进文化自信自强。要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不断增强中华民族凝聚力和中华文化影响力,深化文明交流互鉴,讲好中华优秀传统文化故事,推动中华文化更好走向世界。

中国皮影戏的历史很长,未来的路更长,让我们为弘扬、发展中华传统文化共同努力!