■编者按:

中华文明源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识,是当代中国文化的根基。日前,由国家文物局考古研究中心等主办的首届查海论坛在辽宁召开。论坛以“八千年西辽河文明之光”为主题,旨在进一步深入探讨查海遗址所代表的西辽河流域在中华文明起源和多元一体进程中的学术价值和地位。国家文物局原副局长、中国考古学会副理事长顾玉才表示,要认真贯彻落实习近平总书记关于文物考古工作的重要论述和指示批示精神,深入挖掘查海遗址价值内涵,加大遗址保护和展示传播工作,真正“让文物活起来”。

在中国考古学迈向第二个百年进程的大时代背景下,如何充分运用中华优秀传统文化的宝贵资源,进一步做好查海遗址群今后的考古发掘研究、文化内涵阐释和保护利用?如何扩宽研究时空范围和覆盖领域,进一步回答好中华文明起源、形成、发展的基本途径、内在机制以及各区域文明演进路径等重大问题,以把中国文明历史研究引向深入,增强历史自觉、坚定文化自信?本报记者采访相关专家学者。

为中华文明起源研究提供重要资料

中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。

查海遗址是东北地区一处非常重要的新石器时代遗址,考古学家苏秉琦认为,位于红山文化分布区内的查海遗址,堪称“红山文化的根系”。查海遗址是1982年第二次全国文物普查时发现的,于1986年由辽宁省文物考古研究所进行试掘,1996年被公布为第四批全国重点文物保护单位。查海遗址的发现为探讨东北地区新石器时代文化体系、北方早期农业形态、用玉文化的缘起、龙的图腾崇拜起源等,提供了重要资料。

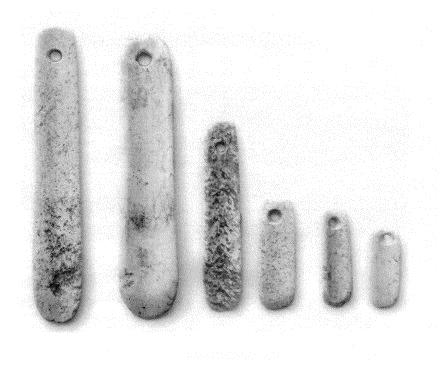

在查海遗址,有一条横穿遗址中部狭长基岩脉线,采用红褐色玄武岩自然石块堆塑而成的龙形堆石遗迹,其造型与龙相似,头朝西南、尾向东北,其整体造型呈昂首、张嘴、屈身、弓背、尾部若隐若现状。龙形堆石遗迹巨大且处于聚落中部,推测可能是查海聚落中重要的宗教祭祀遗存。查海遗址还出土了较多遗物,包括陶器、石器、玉器等。其中出土玉器所用玉料为透闪石软玉,被誉为“世界最早的真玉器”。苏秉琦曾谈道,“查海玉器解决了三个问题,一是对玉材的认识,二是对玉的专业化加工,三是对玉的专用。社会分工导致社会分化,所以是文明起步。”

“查海遗址群中的‘玉、龙、轴、神’四大文化特征是该地区史前先民创造出的重要文化内涵,为后世诸多文明要素奠定了基础。”在辽宁省文物考古研究院名誉院长郭大顺看来,从查海遗址的文明起步,到红山文化早期复杂社会的诞生,这2000年左右的发展历程,在辽西地区脉络比其他地区清晰,时代也早,进一步证明辽西地区在中华文明起源过程中先行一步,起过“龙头”的作用。

“西辽河地区在距今8000年阶段所发现的龙文化、玉文化、定居文化、农业文化等新兴文化因素,在后世文明发展过程中成为中华文明主要的文化要素,对探索北方早期旱作农业起源、中华文明起源研究提供了极为重要的资料。”中国社会科学院考古研究所研究员刘国祥充分肯定红山文化在中华文明起源与中华文明多元一体化进程中所发挥的不可替代的重要作用。以玉器为例,他认为玉器见证了中华文明形成和连续发展的光辉历程,是延续文明血脉的核心物质载体,并发挥出凝聚民族共识的重要功能,是中国各民族融合发展和团结进步的重要物质见证。“要深入研究红山文化玉器形成玉礼制的核心,重点阐释其所蕴含的社会功能,阐释红山文化玉器作为中华五千多年文明载体所承载的文明要素,如礼制、手工业生产的专业化、原始宗教信仰等。”刘国祥说道。

加强对出土文物和遗址更深层次的发掘与阐释

要深入了解中华文明五千多年发展史,把中国文明历史研究引向深入。与会专家学者认为,通过考古发掘研究,对查海文化乃至红山文化的意义和价值进行更深层次的发掘与阐释,非常必要。

“中国的文化史、文明史,无论起源于何时何地,在此之前都经历了漫长的积累过程。查海遗址群的考古发现证明,距今七八千年时,走向中国文明的步伐逐渐加速。”中国社会科学院考古研究所世界考古研究室主任贾笑冰深切感受到,中华文明具有连续性、创新性、包容性,中华文化的产生、形成与发展有其独特的历史背景。研究查海文化,不应仅仅将视野局限在查海文化本身,而应将其放在燕辽文化区来考察。

贾笑冰阐述道,在这一区域中,史前时期从早到晚分布着查海-兴隆洼文化、赵宝沟文化、红山文化、小河沿文化,其中红山文化中晚期出现了文明因素,进入了早期文明阶段。红山文化在文明形成过程中虽然受到中原文化影响,比如彩陶技术,但只是接受了技术影响,利用这种外来技术强化了来自燕辽文化区早期阶段查海-兴隆洼文化、赵宝沟文化等诸文化的传统纹饰,例如红山文化筒形器上的彩陶垂弧纹很可能来自查海-兴隆洼文化中筒形罐上的刻划垂弧纹,而彩陶龙鳞纹很可能来自赵宝沟文化中筒形罐上的指划纹等。文化的创新性在于,红山文化中晚期开始出现一些祭祀礼仪,比较明显的就是以玉器作为礼器,而玉器的使用在查海-兴隆洼文化阶段就开始流行。“从这些角度看,查海-兴隆洼文化是辽西古国文明的发端,其重要贡献就在于为红山社会的创新提供了物质文明基础和精神文明的底蕴。所以研究查海文化,应该放到一个大的时间、空间范围,才能真正探索到它对于中国文明史、文化史的巨大贡献。”贾笑冰表示。

中国人民大学教授韩建业曾多次带领学生考察查海遗址群,他认为查海-兴隆洼文化中的房屋建筑形态——整齐有秩序,是社会发展到一定程度的表现,并且是中国所特有的。“对秩序的强烈追求是中国黄河流域、长江流域、西辽河流域文化所共有的。从聚落形态来看,查海遗址中央广场、堆塑石龙和龙腹墓葬应与祭祀、礼仪相关,体现了中心意识,这些都是精神内涵的重要体现。”韩建业以龙形象为例,指出查海-兴隆洼文化中长着獠牙的龙的形象,与长江中游高庙文化白陶上飞龙的形态接近,龙在中国古代是非常神圣的形象,不同地区的龙形象是如何传播、如何发生联系的,源头在哪,还需要进一步深入研究。

“查海遗址拥有了表现早期农耕生产的考古直接证据,即石铲或石锄以及石磨盘和石磨棒。同时还具备了反映农耕生产的考古间接证据,即完全定居的村落生活方式。纵观目前已经发现的与北方旱作农业起源相关的诸多考古遗址,查海遗址拥有的直接和间接考古证据最充实、最明确。由此可见,查海遗址在中国北方旱作农业起源研究中具有极为突出的学术地位。”中国社会科学院考古研究所研究员赵志军认为,查海文化与分布在赤峰地区的兴隆洼文化、河北与内蒙古交界的裕民文化具有很多相似性,属于一个大的文化圈,可以称之为燕山南北和西辽河流域文化圈,简称“燕辽文化圈”。他分析道,在燕辽文化圈大多遗址中,都采用植物考古方法出土过古代的小米遗存,在内蒙古敖汉兴隆沟遗址还出土过最早的家猪遗骸,再考虑到农耕生产工具和村落定居生活方式,燕辽文化圈成为探讨中国北方旱作农业起源的重要区域,很有可能是中国北方旱作农业起源的核心区。这也是对查海文化、红山文化意义与价值进一步挖掘研究的重要内容。

“查海遗址的文化地层是怎么发展起来的,生土层和文化层有没有可能会交替出现,查海遗址文化发育地区的环境面貌如何,植被、温度、环境是如何变化的?如何在这里获得旱作农业早期起源的证据?”鉴于查海文化的丰富性和复杂性,中国科学院地质与地球物理研究所研究员吕厚远建议加强多学科交叉研究工作,实现数据共享和成果共享,以做好深入研究,同时重大发现重大突破需要国际认可,应加强国际合作,把查海文化推向国际。

加大遗址保护力度,推动展示传播工作

要同步做好我国“古代文明理论”和中华文明探源工程研究成果的宣传、推广、转化工作,加强对出土文物和遗址的研究阐释和展示传播,提升中华文明影响力和感召力。中国考古学会副理事长、北京大学一级教授赵辉坦言,通过论坛形式将严肃的考古学学术研究成果进行社会化转化,在社会范围内扩大了影响力,提高了知名度,是一件非常有意义的事情。

与会专家学者强调,遗址的保护与可持续发展是保障查海遗址后续文化价值阐释提升的基础,多学科合作是查海遗址文化研究进一步加强的活水源泉,创新展示展陈方式,要在保护遗址与文化遗产的基础上文旅融合发展。这就需要当地有关部门进一步推进查海遗址群的田野考古发掘工作,协调好基础设施建设与遗址保护的关系,尽快启动查海遗址考古遗址公园建设,加强考古文博人才队伍建设,加大遗址保护力度,推动展示传播工作,以更好地传承中华优秀传统文化,讲好中国故事。

“应该重视将查海遗址群打造成一张有分量高质量的文化名片,其核心在于遗址保护。”贾笑冰表示,他走访多地,发现考古遗址保护面临一个难题,很多地区大面积农田改造和基础建设,尤其是农田建设中的坡地改梯田,导致部分考古遗址得不到有效保护,甚至遭到破坏。还有部分与会专家学者提及气候环境对考古遗址的影响,比如查海遗址的龙形堆石、兴隆洼的房屋建筑等,很容易因极端天气而遭到损害。考古遗址保护工作任重道远!