李志远

■ 精彩阅读:

安葵说:对张庚先生的生平了解得越多,越感到写他的传记有重要意义,因为他的一生,关联着半个世纪中国戏剧史,而他的学术道路也对中国当代戏曲的发展产生了重要影响。在这种意识的驱动下,他花费了10多年的时间,利用各种机会走访张庚曾工作过的地方和共过事的同志,查阅各地图书馆收藏的相关文献,找到了一些张庚早年刊发的比较稀见的文章,做了十几本的笔记。在20世纪90年代末,完成了近20万字的《张庚评传》。

1939年6月,安葵出生于辽宁盖州市一个小山村的普通农家。在中学时就爱好文学,为了继续爱好和实现成为文学家的梦想,1960年高中毕业时,他就报考了中国戏曲学院的戏曲文学专业,并顺利考取。当时,中国戏曲学院与中国戏曲研究院是一个单位两块牌子,张庚作为当时中国戏曲学院的领导,在开学迎新会上对全体新生进行了讲话,那是他第一次聆听张庚的教诲。

1963年,中国戏曲学院撤销,恢复中国戏曲研究院建制,安葵大学毕业后留校,分配到剧目室工作。张庚和研究院领导很重视对青年研究人员的培养,让他们参加创作和评论的实践活动,并撰写文章。1965年,广东的红线女进京演出《山乡风云》,《光明日报》找张庚约写评论,张庚布置给剧目室,剧目室主任张为让安葵老师写,他很快就完成了。张为看过后,让他送给张庚审阅。于是,他就到了位于东四七条的张庚家。当时张庚正在吃早饭,他接过文章看过后,文字基本没有改动,仅是把文章中称剧中主人公为“刘琴同志”后面的“同志”两个字给划掉了。随后,这篇《山乡风云》的剧评就在《光明日报》上发表了。这是安葵写的第一篇剧评,也标志着他走上戏曲现状研究的开端。之后经过下乡劳动锻炼和“文革”10年,他再回到中国艺术研究院戏曲研究所已年近40了,但幸运的是重新得到张庚的学术引导。几十年来,他为戏曲事业做了很多工作,在戏曲研究领域作出多方面的贡献,笔者在阅读了他的许多著作和对他进行采访之后,一个最突出的印象是,他是张庚学术思想的忠实追随者,在张庚等老一辈开辟的戏曲理论园地里一直不懈地耕耘。

张庚在领导完成对戏曲学界有重要影响的《中国戏曲通史》的编撰后,又筹备《中国近代戏曲史》和《中国当代戏曲史》的编写。当时国家编辑出版《当代中国》丛书,邀请张庚主编《当代中国戏曲》。安葵参与了此书的撰写,并担任编写组的负责人,根据张庚的意见和总体设想统筹全书,很好地完成了任务。后来又在张庚的指导下,他与余从一起主编了《中国当代戏曲史》一书。

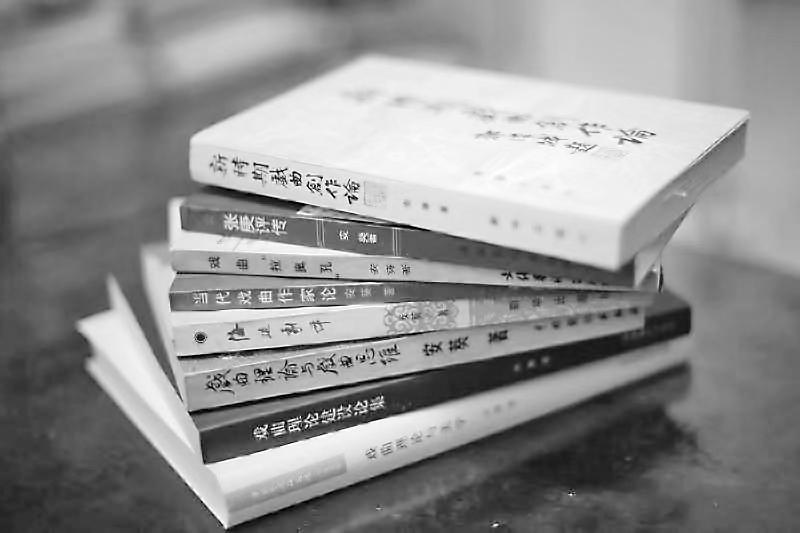

20世纪八九十年代,他先后出版了《当代戏曲作家论》《新时期戏曲创作论》《戏曲拉奥孔》《海边剧评》等著作,产生了广泛影响,他撰写的《张庚评传》一书似乎更有特别的意义。当时北京语言学院的李润新要编一部《中国现代戏剧电影艺术家传》,其中张庚的传记有人推荐安葵来撰写。张庚用了几个半天的时间讲述了自己的大致经历。根据张庚的讲述,并参考其他一些材料和文章,安葵完成了两万余字的《张庚评传》,后收录于1984年出版的《中国现代戏剧电影艺术家传》第二辑。

安葵说:对张庚的生平了解得越多,越感到写他的传记有重要意义,因为他的一生,关联着半个世纪中国戏剧史,而他的学术道路也对中国当代戏曲的发展产生了重要影响。在这种意识的驱动下,他花费了10多年的时间,利用各种机会走访张庚曾工作过的地方和共过事的同志,查阅各地图书馆收藏的相关文献,找到了一些张庚早年刊发的比较稀见的文章,做了十几本的笔记。在20世纪90年代末,完成了近20万字的《张庚评传》。张庚看过后,欣然写下:“王安葵同志所写我的传记基本合乎实际,也无溢美或过苛评语,我生活中的重要事情也都没有遗漏。我同意出版。”评传一书不仅详细地梳理了张庚献身革命和戏剧的一生,更为深入、全面、系统地解读了张庚学术思想的形成过程和各个人生阶段的学术成就,真实而细致地反映了一位学者的学术成长之路。正是通过传记的撰写,让他更理解了前辈,理解了历史,认识到张庚的学术思想、学术见解的过人之处以及其人格之所以伟大。

在回忆走过的学术道路时,安葵称自己是从戏曲创作和剧作家研究入手,慢慢走向戏曲理论家和戏曲理论研究,再到戏曲美学研究。这一点,应该说是与张庚的学术历程大致相似的,特别是他退休之后着力于戏曲美学研究。冯友兰称哲学史研究有“照着讲”和“接着讲”两种方式,安葵在学术道路上不仅于张庚的学术见解“照着讲”,而且努力“接着讲”。戏曲美学是张庚晚年关注的重要课题,他先后写过几篇戏曲美学的文章,深入研究戏曲美学、构建戏曲美学体系是他的遗愿。安葵秉持“接着讲”的理念,在退休后致力于戏曲美学研究,撰写了自成体系的《戏曲美学范畴论》一书。

张庚的人生和学术经历,不仅深深影响了安葵的学术研究选择,还影响了他的学术文风。曹禺在张庚学术思想研讨会上曾说:“有些理论很深,但让你爱看,张庚同志的文章就是这样。”雷利在读过《张庚评传》后说,安葵是真正学会并贯彻了张庚先生的这种作风,作为随张庚先生工作多年的学生,安葵为人为学完全继承了张庚先生真挚诚恳、朴实无华的风格。中国艺术研究院原副院长曲润海在读过安葵的学术专著之后,提笔咏诗,称其是“前海涵养久,风度步张郭”(张指张庚,郭指郭汉城。笔者注)。

笔者曾询问他,张庚先生在学界受到广泛尊敬的原因是什么。他说,张庚先生做戏曲研究,既是做学术,又是把其当成一项社会的事业、人民的事业来做,不计较个人得失,能够坚持实事求是,不跟风,在某些情况下甚至能做“逆行者”。这种学者品质值得后辈学习。安葵先后撰写了10多篇研究张庚学术思想的文章,在多篇文章中,他都提到要向张庚学习,学习先生科学的、实事求是的学术研究态度,追求真理永不停歇的精神,学习他的崇高品质和治学精神。不过在谈及当前学界对待张庚的态度时,他说,虽然公开否定张庚先生的大概很少,但是实际上真正能够在学术研究中坚持张庚先生的学术精神、坚持实事求是思想、继承他的学术思想和学术品格的,也不是很容易。说到此,明显能感到他内心的忧虑和期望。

安葵老师说:“《戏曲美学范畴论》一书的出版,我的戏曲研究可能就到此了。张庚先生那一代人未完成的,我们这一代人可能也难以完成了,只能像骆玉笙所唱的‘重整山河待后生’了。”显然,这是他内心深深的时不我待的紧迫感,夹杂着未能尽早完成张庚遗愿的遗憾。不过,我知道,他是不会停下他钟爱一生的学术事业的。且不说他高质量完成的昆曲申遗文本让昆曲成功入选联合国非遗名录、开启了中国戏曲的非遗时代,而且还作为副总主编参与了《昆曲艺术大典》的编纂,这两年还一直密切关注着戏曲发展动态,进行着戏曲理论体系构建的思考,他怎么可能停止追随张庚学术思想的脚步呢!

(作者系中国艺术研究院研究员)