文/图 本报记者 吕巍

2020年年底召开的中央经济工作会议上,明确了我国2021年要重点抓好的“八大任务”,其中“强化国家战略科技力量”被放在八大重点任务之首。“十四五”规划和2035年远景目标纲要中也提出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

把科技创新摆在各项规划任务首位进行专章部署,这在党中央编制五年规划的历史上还是第一次。

当今世界正经历百年未有之大变局,我国发展面临的国内外环境也正发生着深刻复杂的变化,处于世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期,我们既面临着千载难逢的历史机遇,又面临着差距拉大的严峻挑战。是与历史性交汇期产生同频共振,还是擦肩而过?这显然需要科技创新作答。

形势逼人,挑战逼人,使命逼人。建设一支体现国家意志、服务国家需求、代表国家水平的战略科技力量,把握大势、抢占先机,直面问题、迎难而上显得尤为紧迫,而积极发挥高校作为科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的结合点的重要作用,以国家需求为导向,强化战略科技力量建设,构建高质量高校科技创新体系,也成为科技自立自强的必然选择。

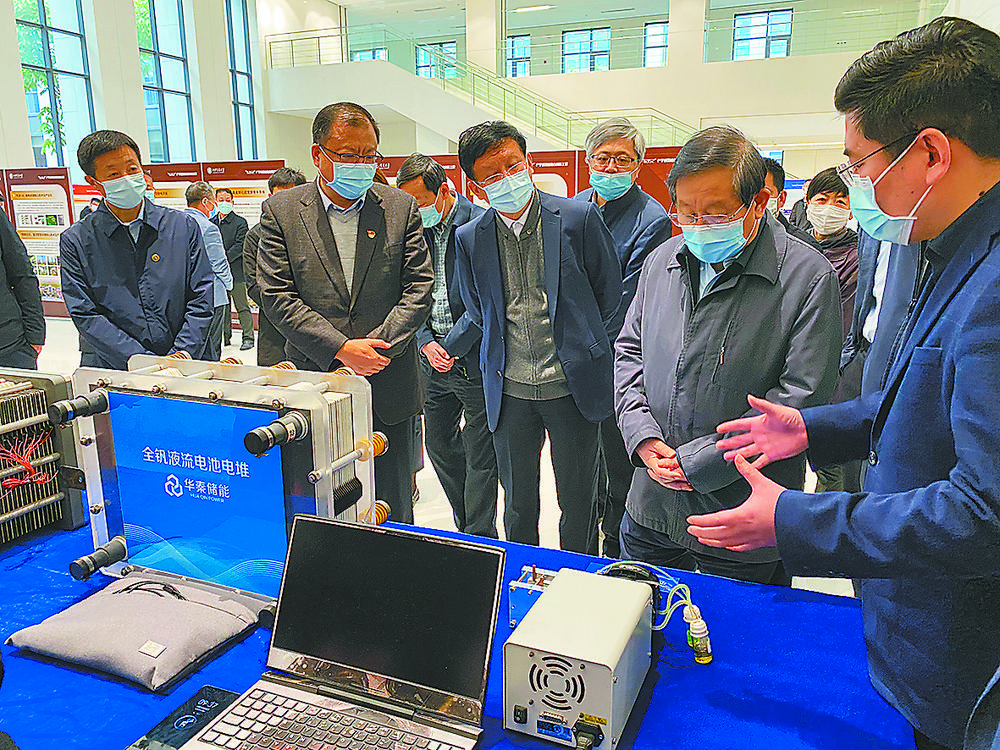

4月20-22日,全国政协副主席万钢率全国政协教科卫体委员会“建设高质量教育体系 强化国家战略科技力量”专题调研组赴陕西省西安市,实地调研多所高校、科研院所和科技企业,围绕如何充分发挥高校在国家创新体系中的重要作用,如何加强高校科技创新的前瞻性思考、全局性谋划和战略性布局建言献策,为即将召开的全国政协十三届常委会第十七次会议做准备。

■ 加强基础研究 撬动全局创新

基础研究是科技创新的源头。我们面临的很多“卡脖子”技术问题,归根结底是基础理论研究没有跟上。

基础研究薄弱也是高校科技创新能力不能完全适应高质量发展需求的短板所在。

全国政协常委、中国科协副主席、中国科学院数学与系统科学研究院学术委员会副主任袁亚湘这样描述高校原始创新的现状:基础研究的长板作用发挥不足,缺乏原始创新重大成果突破,特别是面对“卡脖子”技术的基础研究理论问题研究不深、突破带动作用不大。

“这种情况亟须改变。大学是一个国家基础研究的主力军,必须发挥更大的作用。”全国政协委员、西北工业大学党委书记张炜说。

全国政协常委、北京航空航天大学副校长、航空发动机气动热力国防科技重点实验室主任陶智认为,高等学校应当从自身体制机制改革入手,通过自主布局基础研究、加大基础研究支持力度、建立有利于原始创新的评价制度、健全激发人才创新创造活力的制度机制、加强与科研机构原始创新合作等举措,集中培育一批原始创新研究基地和科研团队,进一步增强原始创新能力。

全国政协委员、西安财经大学校长方明表示,我国基础研究人才队伍还存在一些结构性问题,制约着基础研究的发展。他建议加快解决包括高校在内的基础研究骨干单位普遍存在的研究生结构和博士生优质生源不足的问题,同时高度重视辅助基础研究的中青年技术人员队伍建设。

“国际一流的工科学校都有很好的数学系,一定要重视基础学科在以工科为主的高校发展乃至国家科技发展中的重要作用,创造有利于基础研究的良好科研生态,努力实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。”袁亚湘说。

在全国政协常委、广西民族大学党委副书记、校长谢尚果看来,要让基础研究的专家学者坚守“十年磨一剑”的初心,就要为其提供扎实保障,使其无后顾之忧。这也正是陕西省委科技工委委员、省科技厅副厅长赵怀斌的尴尬所在。

“目前,基础研究已占到陕西省本级财政支出的10%以上,但由于省级财政经费有限,仍无法满足科研人员开展基础研究的需求。对高校、科研院所从事基础研究的人员激励不足。”赵怀斌边说边摇头。

委员们认为,加大基础研究投入,首先是国家财政要动起来,加强对高校基础研究的长期稳定支持,强化高校“从0到1”的原创导向,鼓励高校深度参与国家实验室、综合性国家科学中心、国家技术创新中心建设,支持高校在国家重大创新领域、基础学科、新兴交叉学科等新建一批国家重点实验室。同时,要加大基础研究财政投入力度,引导企业和金融机构以适当形式加大支持,鼓励社会以捐赠和建立基金等方式多渠道投入,扩大资金来源,形成持续稳定投入机制。

■ 瞄准关键技术 突破“卡脖子”问题

实践反复告诉我们,关键技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手里,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。

因此,提升自主创新能力,尽快突破关键核心技术,是构建新发展格局的关键问题。

陕西省在《实施“两链”融合加快构建现代化产业体系三年行动计划(2021-2023)》中,围绕能源化工、智能制造、新材料等29个陕西主导优势产业和重点产业,全图谱梳理产业链的构成和产业融合载体分布情况,形成制约产业发展的“卡脖子”关键核心技术清单、科技资源清单和企业资源清单,聚焦原材料、基础零部件、整机和配套产品等重点环节的技术瓶颈,全链条部署关键核心技术攻关。

陕西省的高校也勇挑重担,释放高校基础研究、科技创新潜力,聚焦国家战略需要,瞄准关键核心技术特别是“卡脖子”问题,加快技术攻关。

西安交通大学发挥资源优势,创建国家技术转移中心扬中材料应用研究院,进一步开展压电新材料技术研究和科技成果转化工作,引进、汇聚一批高层次人才,孵化出一批掌握产业关键核心技术的科技型中小企业,推动扬中传统产业的转型升级和新兴产业的培育发展。

西北工业大学加快新技术在工程研制中的应用,“十三五”期间新增国家科技奖20项,同时积极推进创新链、产业链融合,深化产学研用结合,多家科技成果转化企业成为行业标杆和校企改革试点。

张炜总结,这是“突破传统技术创新过程模式的线性思维束缚,关注科学探索与市场需求的‘双源’并行的新模式”。

虽然高校在科技创新之路上奋力前行,但由于在关键核心技术攻关方面,形成的有组织团队较少,在凝练重大科研课题、组织大项目上集中整合和顶层设计不够,重大科技任务和科研平台布局不够合理,使得高校的科研创新与企业的实际需求甚至是国家的战略需要并没有很好地衔接。

“应持续推进关键核心技术集成攻关大平台建设,引导高校转变科研组织模式,着力汇聚高水平人才,组建攻关团队,力争在更多重点领域、关键环节实现自主可控,打好关键核心技术攻关战。”全国政协教科卫体委员会副主任、科技部原副部长曹健林表示。

强化平台类国家战略科技力量的服务功能是委员们的共识。大家提出,应统筹推进平台类国家战略科技力量建设,发挥中青年科学家的积极性、主动性和创造性,勇于由“舒适区”向“无人区”迈进。同时,以国家战略科技力量协同带动所有科技力量发展,促进“国家队”同其他各类科研机构、大学、创新企业形成功能互补、良性互动的协同创新格局,释放所有科技力量的创新活力。

“创新从来都是九死一生,但我们必须有‘亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔’的豪情和坚定的创新信心,既不妄自菲薄,也不妄自尊大,攻坚克难、追求卓越、赢得胜利。”全国政协常委、探月工程总设计师兼探月工程二期总设计师、中国工程院院士吴伟仁表示。

■ 对接国家需求 培养创新人才

功以才成,业由才广。全部科技史都证明,谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家,谁就能在科技创新中占据优势。

然而目前,我国高水平创新人才不足,特别是科技领军人才匮乏。人才评价制度不合理,唯论文、唯职称、唯学历的现象仍然严重,名目繁多的评审评价让科技工作者应接不暇,人才“帽子”满天飞,人才管理制度还不适应科技创新要求、不符合科技创新规律。而高校对市场需求不敏感,学科分类不科学也让创新人才的培养困难重重。

如何更加紧密地对接国家和社会需求,培养一批又一批拔尖创新人才,始终是高校思考的时代之问。

西安交通大学校长王树国看到的是一个“破”字。

“几年前,我们学校要和国外一所高校谈学科建设交流合作,对方来了一个院长,我们中方却去了十几个,老外满脸愕然,我们一脸尴尬。为什么会出现这种情况?因为我们的学科分得太窄太细了,还停留在过去的学科体系上,已经跟不上现在的科技发展。”

王树国认为,高校应打破传统学科设置的限制,加强数学、物理、化学、生物等基础学科建设,鼓励具备条件的高校设置基础研究、交叉科学相关学科专业。同时,加强科教融合、产教融合,探索建立研究生培养与国家科技任务信息共享机制,进一步探索国家科研项目与人才培养相结合的模式,推动以问题和需求为导向的人才培养模式变革。

在这方面,一些高校已经有所行动。据了解,目前,已有44所高校推进了本科“大类招生,大类培养,专业分流,专业培养”,112所高校开展了本硕、本硕博、硕博贯通式人才培养体系改革,40所高校实施了跨学科人才培养实验班,注重跨学科人才培养的实践工作。

此外,教育部也启动部署了新一版学科专业目录修订和新一批学位授权审核工作。围绕国家战略和经济社会发展,优先新增国家发展重点领域、空白领域和亟须领域的一级学科和专业学位类别,着力优化研究生教育学位授权布局结构。坚持问题导向和目标导向,不拘泥于一级学科,鼓励学科交叉,允许部分高校按领域和方向开展学科建设。

学科建设要符合发展规律,人才的培养也要遵循人才成长规律和科研活动规律。

全国政协教科卫体委员会副主任、中国教育学会会长、教育部原副部长朱之文提出,应注重依托重大科技任务和重大创新基地培养发现人才,培养造就更多具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和创新团队。要完善人才评价和激励机制,健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系,构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制。

全国政协教科卫体委员会主任、教育部原部长袁贵仁表示,应通过改革,改变以静态评价结果给人才贴上“永久牌”标签的做法,改变片面将论文、专利、资金数量作为人才评价标准的做法。“要在科技研究领域大兴‘识才爱才敬才用才之风’,为科技人才的发展提供了良好的环境,更好地驱动科技创新发展。”袁贵仁说。

■ 统筹优势资源 形成发展合力

一直以来,陕西省都致力于在科技平台的布局和科技资源的统筹上下功夫。围绕重点产业共性技术攻关需求,按照新型研发机构组织模式,布局建设了一批共性技术研发平台和创新联合体,统筹企业、高校、科研院所、产业链上下游企业资源,开展基础研究、应用基础研究和关键核心技术攻关。这几年,实施省科技重大专项6个,立项课题33个,预计将攻克87项关键核心技术,解决19项“卡脖子”技术,填补国内空白11项,交付重大产品41项,其中替代进口产品14项。

“成绩是不错的,但我也有着自己的担忧。最主要的,就是国家对关键核心技术的卡点不明确,部分重大项目研究内容和考核指标不公开,导致各省只能本着扬长避短或赶超争先额的原则,盲目组织‘卡脖子’技术攻关,很容易造成低水平重复建设和资源浪费。”赵怀斌说。

陕西省人民政府副省长程福波对此也有同感。他建议国家能统筹考虑区域科技创新发展布局,结合西部地区经济发展、科技资源等情况,支持陕西围绕空天、能源、信息、材料、生命科学等优势领域,争创国家实验室,建设综合性国家科学中心。

“据我所知,目前国家级空间实验室西部一个都没有,确实要调整布局。不能把国家战略科技力量都布局在沿海,要重视西部。另外,要通过‘不给帽子给凳子’的方式解决西部科技人才流失的问题,人走了‘帽子’可以带走,但‘凳子’带不走,要把‘凳子’拉长。”吴伟仁表示。

曹健林说,目前各个省份都很重视大科学工程。“国家要科学规划合理布局,各个省份也要明确自身的科技优势,聚焦平台的主方向,迅速做大做强,成为该领域的领跑者。”

在全国政协教科卫体委员会副主任、中央军委政治工作部原上将副主任吴昌德看来,近年来,我国坚持以深化改革激发创新活力,科技体制改革主体架构已经确立,重要领域和关键环节改革取得实质性突破。但国家创新体系整体效能不强,科技创新资源分散、重复、低效的问题还没有从根本上得到解决。

“应加快科技管理职能转变,强化规划政策引导和创新环境营造,把更多精力从分钱、分物、定项目转到定战略、定方针、定政策和创造环境、搞好服务上来。要明确企业、高校、科研院所等创新主体在创新链不同环节的功能定位,充分调动科研人员积极性,激发各类主体创新活力。”吴昌德表示。

他还建议破除束缚创新驱动发展的体制机制障碍,打破区域、部门间的条块分割,发挥举国体制的优势,集中全社会优势科技力量,统筹基础研究、应用研究、实验开发和成果转化全链条,打好关键核心技术攻坚战。