臧继辉

近期,特大暴雨袭击河南,台风“烟花”登陆浙江,极端天气给当地人民生命财产安全带来极大威胁,人们对气象监测与预报越来越关注,在这过程中,气象卫星发挥着越来越重要的作用。

气象卫星是指从太空对地球及其大气层进行气象观测的人造地球卫星,是卫星气象观测系统的空间部分,也可以说就是一个高悬在太空的自动化高级气象站,是空间、遥感、计算机、通信和控制等高技术相结合的产物。

气象卫星的工作流程是:卫星上所装载的各种气象遥感器接收和测量地球及其大气层的可见光、红外线、微波辐射以及卫星导航系统反射的电磁波,并将其转换成电信号传送给地面站。地面站将卫星传来的电信号复原,然后绘制成各种云层、风速、风向、地表和海面图片,再经过进一步处理和计算,最终得出各种气象资料。

气象卫星观测范围广,观测次数多,观测时效快,观测数据质量高,不受自然条件和地域条件限制,它所提供的气象信息已广泛应用于日常气象业务、环境监测、防灾减灾、大气科学、海洋学和水文学的研究,是世界上应用最广的卫星之一。

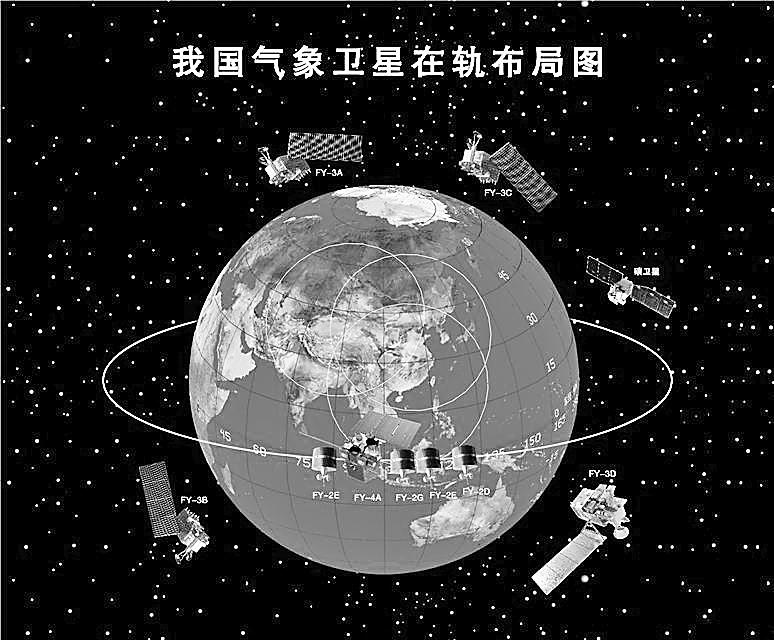

由于轨道不同,气象卫星可分为太阳同步极地轨道气象卫星和地球同步气象卫星两大类。前者是因为逆地球自转方向与太阳同步,所以称太阳同步轨道气象卫星。它的飞行高度约为600~1500千米,卫星的轨道平面和太阳始终保持相对固定的交角,这样的卫星每天在固定时间内经过同一地区2次,因而每隔12小时就可获得一份全球的气象资料;后者是因为与地球保持同步运行,相对地球来说是不动的,所以称静止轨道气象卫星,也称地球同步轨道气象卫星。它的运行高度约35800千米,其轨道平面与地球的赤道平面相重合,从地球上看,卫星是静止在赤道某个经度上空的。一颗同步卫星的观测范围为100个经度跨距,从南纬50°到北纬50°,100个纬度跨距,因而5颗这样的卫星就可形成覆盖全球中、低纬度地区的观测网。另外,按是否用于军事目的,气象卫星还可分为军用气象卫星和民用气象卫星。

气象卫星主要观测七个方面的内容:1.卫星云图的拍摄;2.云顶温度、云顶状况、云量和云内凝结物相位的观测;3.陆地表面状况的观测,如冰雪和风沙;海洋表面状况的观测,如海洋表面温度、海冰和洋流等;4.大气中水汽总量、湿度分布、降水区和降水量的分布;5.大气中臭氧的含量及其分布;6.太阳的入射辐射、地气体系对太阳辐射的总反射率以及地气体系向太空的红外辐射;7.空间环境状况的监测,如太阳发射的质子、α粒子和电子的通量密度。

气象卫星“观天象、知天命”在防灾减灾方面发挥着重要作用。一是进行台风监测。海上热带气旋的监测与预报主要依赖气象卫星观测资料。气象卫星不仅可以发现台风的生成,而且可以准确确定台风中心位置,估计台风强度,计算台风移向移速,预测台风登陆的时间地点和登陆后可能造成的降水强度和范围;二是实时监测森林与草原火灾。自1988年开展火情监测以来,国家卫星气象中心每年向森林、草原防火部门、环保部门提供数以万计的火点信息,对历次重大火情都进行全程监测服务;三是及时展开大雾监测。由于雾经常是晨起晨消,生命史短,常规的观测手段无法准确获取其强度和范围信息。气象部门充分利用气象卫星覆盖范围大、观测频次高、信息源可靠的特点,可以有效开展大雾监测和预报业务;四是准确监测沙尘暴。气象卫星为数值天气预报提供实时地表状态变化及沙尘信息资料,极大地提高了沙尘暴预报的准确度;五是积雪监测。气象卫星可以准确地监测积雪的发生、发展和分布;六是其他监测。气象卫星遥感监测信息还广泛地应用在暴雨、冰雹、大风、龙卷风和寒潮等天气系统的监测和预报,以及对水环境、湖泊蓝藻、冰凌、海藻、海冰等的监测。

世界气象卫星的发展历程是从美国开始的,目前世界上发射了气象卫星的国家主要有俄罗斯、日本、印度和欧洲地区。

我国气象卫星的发展起始于1969年。周恩来总理指示:“要搞我们自己的气象卫星”,并于1970年2月亲自批准下达了研制气象卫星的任务。1988年9月7日,我国的风云一号A星试验性气象卫星发射成功,这是中国自行研制和发射的第一颗太阳同步极地轨道气象卫星,实现了“从零到一”的突破;1997年6月10日,风云二号A星静止试验气象卫星成功发射,标志我国成为世界上少数几个同时拥有太阳同步极地轨道气象卫星和地球同步气象卫星的国家之一;2008年5月27日,我国成功发射了首颗第二代太阳同步极地轨道气象卫星风云三号A星,技术指标达到欧美最新一代气象卫星水平,可从二维遥感成像到三维综合大气探测,从单一光学探测到全谱段宽波谱探测,从公里级观测提高到百米级观测,从国内组网接收到全球组网接收,开始了我国气象卫星定量应用的新阶段;2016年12月11日,风云四号A星的成功发射实现了静止气象卫星的更新换代,并成功突破了代表国际前沿的高精度图像定位与配准、微振动测量与抑制等20余项核心关键技术,装载四种先进有效载荷,整体性能达到国际先进水平。12月22日,我国成功发射了全球二氧化碳监测科学实验卫星(简称“碳卫星”),地球上空的碳卫星家族在继美国、日本之后,首添“中国造”;2018年4月,我国风云卫星国际用户防灾减灾应急保障机制发布,7月,中国气象局将原定点于东经94.5度的风云二号H星漂移到东经79度,观测区域更好地覆盖了“一带一路”沿线国家。

2021年6月3日,风云四号B星发射成功。在继承A星基础上,B星提升原有载荷性能,同时新增快速成像仪,在国际上首次实现静止轨道250m空间分辨率全天时观测,通过长线列探测器和二维灵活扫描成像,实现更高分辨率、更灵活快速地对地特定区域扫描成像,大幅提高了中国对一些尺度较小、持续时间较短的短临天气现象的观测能力。

目前,中国是世界上少数几个同时拥有极轨和静止气象卫星的国家之一,是世界气象组织对地观测卫星业务监测网的重要成员。

(作者系全国政协委员、北部战区某部总工程师)