本报记者 王菡娟

4月25日晚,第二轮第六批中央生态环境保护督察全面完成督察进驻工作。至此,第二轮中央生态环境保护督察实现了对31个省区市和新疆生产建设兵团的全覆盖。

第二轮中央生态环境保护督察于2019年7月正式启动,除了对31个省区市和新疆生产建设兵团进行督察外,还对2个部门、6家央企进行了督察。

据了解,第二轮第六批5个督察组于3月23日至25日陆续进驻河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆5个省(区)和新疆生产建设兵团,开展了为期一个月的督察。

截至4月25日,各督察组共收到群众来电、来信举报16041件,受理有效举报13881件,经梳理合并重复举报,累计向相关省(区)和兵团转办11694件。相关省(区)和兵团已办结或阶段办结6952件。其中,立案处罚1299家,立案侦查62件;约谈党政领导干部257人,问责党政领导干部200人。

各督察组在进驻期间把推动解决群众反映突出的生态环境问题作为督察工作的重中之重,抽查回访群众举报问题的整改落实情况。查实了一批盲目上马“两高”项目、生态破坏严重、环境基础设施建设滞后等突出生态环境问题。

其中,“不作为、慢作为,不担当、不碰硬,敷衍应对、弄虚作假......”日前,督察组通报5省区典型案例,河北邯郸用违规项目顶替化解钢铁产能、江苏大运河宿迁段环境问题突出、内蒙古一些地方违法取水用水等被点名。

以案为鉴,通过以督促改、以改促治,各方共同推动生态环境质量持续改善。

偷梁换柱 用违规项目顶替化解钢铁产能

近年来,“严禁钢铁等行业新增产能,对确有必要新建的必须实施产能等量或减量置换”多次出现在国家有关文件中。在国家严格控制“两高”项目盲目发展、推进钢铁行业去产能明确要求下,中央第一生态环境保护督察组督察河北省发现,邯郸市落实钢铁去产能工作不力,存在违规建设钢铁项目、虚假置换钢铁产能等乱象,产业结构调整落实不力,相关部门监管形同虚设。

资料显示,邯郸市作为京津冀大气污染传输通道城市,现有16家钢铁企业,生铁产能4273万吨/年,粗钢产能3873万吨/年。

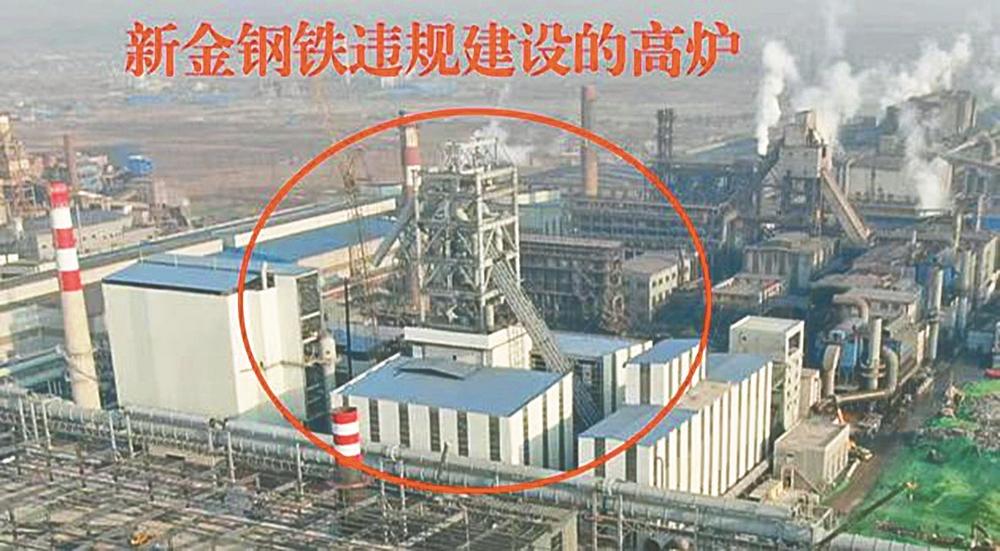

督察组发现,2016年,新金钢铁一座450立方米高炉被纳入河北省钢铁行业化解过剩产能工作方案,应拆除退出。而新金钢铁为保留已建成投产的450立方米高炉产能,用尚未建成的600立方米高炉顶替化解产能任务,并获得奖补资金6383万元。市、县两级政府及相关部门虽多次现场检查,但对该公司以“偷梁换柱”方式完成化解过剩产能任务、获取国家奖补资金行为视而不见,确认其完成了钢铁行业过剩产能化解任务。

督查组认为,邯郸市推进钢铁行业去产能工作不力,相关部门对钢铁行业产能置换审核把关不严,对企业违规建设监管不到位。督察组将进一步调查核实有关情况,并按要求做好后续督察工作。

偷排废水 威胁大运河生态环境安全

大运河江苏段是南水北调东线工程输水主通道,其中宿迁段被称为中运河,全长112公里,文化和生态环境价值十分重要。

但遗憾的是,中央第二生态环境保护督察组督察江苏省发现,宿迁市对大运河保护力度不够,一些突出问题持续存在,威胁大运河生态环境安全。

早在2018年第一轮督察“回头看”期间,就有群众举报反映,宿迁市豫星化工工业有限责任公司在大运河岸线露天堆存大量磷石膏,并向堆场偷排废水。

2021年12月,督察现场暗查发现,企业虽已停产废弃,场地内仍然露天堆存大量磷石膏及硫精砂、硫磺膏、磷矿石等工业固废,堆场没有防渗漏措施,淋溶液积存形成多处坑塘,最近处距大运河岸线仅200米。监测显示坑塘淋溶液pH值为2.6,呈强酸性。部分固体废物被雨水冲刷至大运河30米管理线范围内。直至督察进驻前,宿豫区才突击清运磷石膏等各类固体废物4.7万余吨。

督查组对其析出的淋溶液抽样监测,总磷、氨氮浓度分别高达3350毫克/升、172毫克/升,对大运河水生态环境安全形成严重威胁。

督查组认为,宿迁市有关区(县)保护大运河生态环境不到位,建设大运河绿色生态廊道工作不坚决,对群众举报的突出生态环境问题敷衍应付,大运河宿迁段生态环境安全持续受到威胁。

监管缺失 无序野蛮开采问题突出

位于青藏高原腹地的西藏自治区那曲市,是长江、怒江、拉萨河、易贡藏布等大江大河的源头,素有“江河源”之称,生态地位十分重要。同时,那曲市现有草地绝大部分为高寒草原,生态环境十分脆弱。

2022年4月,中央第四生态环境保护督察组督察西藏自治区发现,那曲市色尼区砂石开采活动管控不力,违法违规问题突出,对高寒草原生态环境造成严重破坏。

督察发现,色尼区多个砂石料场按规定应当依法办理采矿许可证,但那曲市、色尼区2018年以来多次以部门文件形式变相批准上述砂石料场,未要求办理采矿许可证。此外,当地有关部门也未按规定要求这些砂石料场办理草原征占用、水土保持等手续,放任其长期非法开采,共涉及草原面积46.8万平方米。

国家有关部门对高寒区露天采矿的弃土弃渣堆放、草皮层剥离养护等有明确要求。督察发现,那曲市、色尼区对矿山生态保护与恢复治理工作监督管理不力,部分企业履行“谁开采、谁治理,边开采、边治理”责任不到位,甚至只开采不治理,对高寒草原生态造成严重破坏。

督查组认为,那曲市、色尼区履行生态环境保护责任不力,相关部门违规批准涉草原砂石料矿产资源开采项目,放任违法违规开采砂石、破坏草原生态问题长期存在。

应对不力 采暖期重污染天气频发

“乌昌石”区域主要包括乌鲁木齐市、昌吉州局部、五家渠市和石河子市,是新疆天山北坡经济带重要组成部分。该区域产业结构偏重,能源结构偏煤,公路运输占比高,以全疆4.1%的国土面积承载了全疆近1/2煤炭消费量,1/2以上二氧化硫、约1/3氮氧化物、颗粒物、1/4挥发性有机物的排放量。

2022年4月,中央第五生态环境保护督察组督察新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团发现,“乌昌石”区域各市州对大气污染防治重视不够,紧迫感不强,相关工作推进落实不力,甚至放松要求;发改、工信等部门工作不严不实,一些重点工作任务推进滞后。2022年1—3月,区域重污染天数比例高达30.4%。

有关打赢蓝天保卫战三年行动计划明确,2020年“乌昌石”区域各市州煤炭消费总量较2015年下降10%。但相关市州减煤工作敷衍应付,只调度不核实,工作没有落地,煤炭消费量不仅没有减少,反而较大幅度增加。经核查,区域煤炭消费总量由2015年的6500万吨增加至2020年的7729万吨,削减10%的目标完全落空。

督察发现,昌吉州阜康市放松减煤要求,仅要求开展煤炭清洁高效利用改造且未组织有效实施,全市煤炭消费量不降反增。部分市州落实工业炉窑综合整治要求不到位,部分工业炉窑环保治理设施简易、超标排放。督察发现,石河子经济技术开发区42台工业炉窑未按要求安装脱硫设施;昌吉州泰华、永鑫、优派等焦化企业焦炉烟气二氧化硫和熄焦废水挥发酚、氰化物严重超标。

督察认为,“乌昌石”区域相关市州贯彻落实大气污染防治相关决策部署不力,区域同防同治“一盘棋”的理念树得不牢。相关部门工作不严不实,推进落实不到位。

违法取水 地下水瞒采盗采现象多发

作为内蒙古自治区超采区数量最多的区域,鄂尔多斯市有8个地下水超采区,尤其棋盘井区域位于鄂尔多斯市鄂托克旗西北部,属严重缺水地区,水资源匮乏已成为制约区域经济社会发展和生态环境保护的突出瓶颈。

然而,中央第三生态环境保护督察组督察内蒙古自治区发现,鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井区域水资源管理长期宽松软,违法取水用水问题突出,地下水超采整改目标落空,地下水位下降严重,水生态状况堪忧。

事实上,有关内蒙古地下水超采情况已经屡次被点名。

2016年,第一轮中央生态环保督察指出内蒙古自治区地下水超采严重后,自治区整改方案要求对地下水超采区实行“水量、水位”双控制。但截至督察时,治理方案明确的多项节水措施未落实,地下水取水底数不清,瞒采盗采现象多发。

通报显示,2020年以来,自治区有关部门多次指出鄂尔多斯市鄂托克旗违法取水用水问题,但鄂托克旗有关部门没有加强监管,而是以补办手续替代整改,辖区违法取用水数量大、问题突出,地下水取水量长期为一笔“糊涂账”。

此外,部分企业大量违法违规取水,其中9家混凝土搅拌企业年总用水量为3—4万吨,均没有合法取水手续,生产用水全部私自外购地下水;红缨焦化未按取水许可证载明的水源和水量用水,私自大量购买各类非法渠道的地下水,仅2021年非法购水就超过40万立方米。

督查组认为,鄂托克旗不重视水资源管理和集约利用工作,工作敷衍,监管缺位,导致棋盘井地区水资源浪费、水生态恶化。鄂尔多斯市有关部门监督执法宽松软,违规取水用水售水问题长期得不到解决。