作者:滕天宇 滕长富

2021年,上海一大纪念馆组织了一场“星火初燃——共产党早期组织与中国共产党的创建文物史料展”,展出了《泺源新刊》第12号。这份1920年代在济南出版的红色文物,一经报道,立刻引起山东学术、文化圈的极大关注。

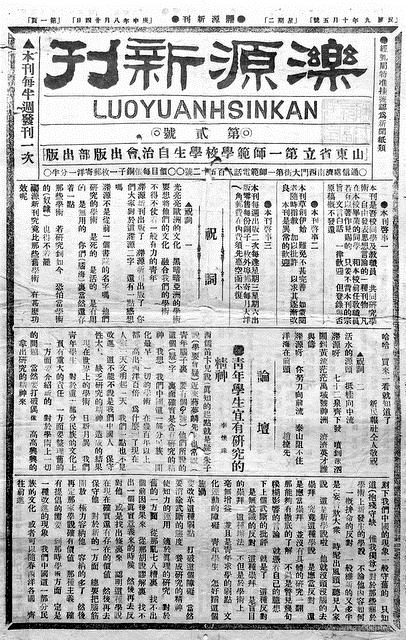

一大纪念馆馆藏《泺源新刊》

《泺源新刊》1920年10月1日创刊于济南,是一份由山东省立第一师范学校学生自治会出版部编辑的报纸,周二刊,逢周二、六出报,通讯处位于济南西门大街第一师范内。《泺源新刊》的主要工作人员为王志坚、王尽美等,编辑人员为班级轮换制,稿件皆为学校教职员工、学生等。报纸以介绍新书刊、宣传新思想、揭露社会陋习、批评旧教育、倡导教育改革为宗旨,同时也开设如“论坛”“学艺”“通讯”“本校纪事”“小说”和“新诗”等专栏。虽然作者立场、观点不尽相同,但却都充满着浓郁的反帝、反封建特色,堪称“五四”精神的传播者和旧教育的批判者。

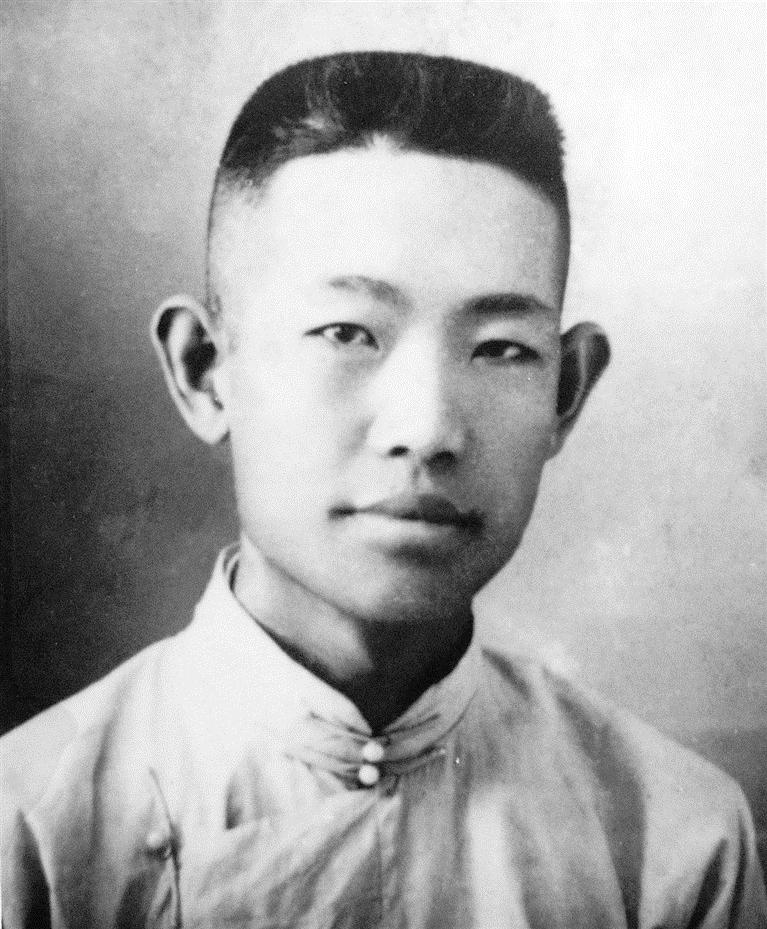

这份被称为山东新文化运动“马前卒”的进步读物,不仅为启发济南乃至山东学子心智,倡导新思想起到了无可替代的引导作用,而更加令人瞩目的是,在《泺源新刊》第7、10、11、12号上,还刊载有中共创建人之一王尽美(署名王俊瑞)所撰写的《乡村教育大半如此》《我对师范教育的根本怀疑》两篇教育论文。其中在《我对师范教育的根本怀疑》一文中,王尽美指出:“山东教育无论城市教育、农村教育,我们形容它的状况,尽可以‘腐败黑暗’四字了之”,矛头直指腐败陈旧的旧教育。文章中所陈述的内容,不仅充分体现出这份《泺源新刊》的办刊目的和宗旨,同时,王尽美同志那些闪烁着马克思主义观点的光辉思想论断,更是淋漓尽致在字里行间得到充分体现。

民间收藏的《泺源新刊》

笔者有幸见过另外一份《泺源新刊》。这份《泺源新刊》为第2号,出版于民国九年十月五日(1920年10月5日)星期二,四开四页。第一页、二页为政论与教育内容,第三页为副刊,第四页刊载各类形式的广告。报纸头版开端为三条《本刊启示》,第一条阐明办刊宗旨:本刊是吾校同学及教职员共同研究学术、自由发表思想言论的一种刊物,凡在本校毕业的同学和本校前任教职员若有以著作见赐的,只要不悖本刊的宗旨,文言白话一律欢迎,但登录与否原稿概不退还。启示二从略,启示三告白:“本刊每周出版二次,逢星期三、星期六出版……”此处想来是校对之故,把报纸逢二、六出版,误为逢三、六出版。

该期《泺源新刊》共分“祝词”“论坛”“学艺”“新诗”“小说”“通讯”“本校纪事”几个栏目。头版发刊祝词,刊载一篇赵捷先撰写的现代诗体,“活水的源头,抵桂向东流。泺源呀,七十二泉齐下发,喷到洙泗,闹到黄流茫茫禹域号神州,济济英才谁与俦。泺源呀,你努力向前流,泰山阻不住,海洋在前头。”显然这不仅仅是祝词,更像是一声冲破桎梏、向往光明的宣誓。作者赵捷先,浙江兰溪人,山东省立一师教师,擅长古典文学,为章太炎的得意门生。

报纸第二页,以连载形式发表韩式仪的政论文章《新旧》,大意是:告诉青年学生要摒弃旧束缚接受新生事物,而这恰是五四新文化运动的主要思想内涵。另外,该页还刊载有王志坚的《小学各科教授的研究》,靳鸿训的《我对于小学历史地理教授的研究》,这两篇文章基本是作者根据自己所知所学,在教学观点与教育形式上阐述不同的观点。

该报的第三页“新诗”栏目刊载了王志坚写的《无衣的农夫》一诗,全文以口语入诗,用写实手法批揭社会阴暗:

前面那块地里,

种了些青青的秫匕,

里边有一个少年农夫,

手里拿着一把长锄,

低着头儿弯着腰,

把那为官的蔓草尽力除去,

啊天气这样热,

日光这样毒,

上下不着衣,

怎么靠得住,

肤色黑似猪,

汗珠落如雨,

这个情景真叫人替你叫苦,

为什么从这里经过的人,

反而说“有趣有趣”。

诗尾附有王统照先生几句点评:“此诗意涉实深,且绝无拖累杂凑之病,足当起写实二字,后句结得亦好。”据资料记载,当时王统照虽在北京读书,因家眷尚在济南,故其经常两地往返,与王志坚、王翔千、王尽美、邓恩铭等多有接触。

该页“小说”栏,还载有滕耀宗(即滕孟远)写的《灾民泪》,作者以对话形式,用朴实的语言记述了一家流浪灾民生活窘迫难以维系的悲惨命运。同期,邓恩铭同志也在山东省立第一中校学生出版部《灾民号》(注:1920年10月10日)上,发表了一篇著名的政论文章《灾民的我见》。两篇文章同样都是反映灾民生活,滕文只是以白描手法记述了灾民的凄惨境遇,而邓恩铭却振聋发聩、一针见血地指出:灾民只有“彻底觉悟”才能改变不合理的社会现实。

另外,在该页左下角的“通讯”栏目里,还刊载留法学生孙玺凤写给教育部门的一封公开信,大致内容是:陈述留法勤工俭学时之艰难境遇,呈请省府能增加津贴以资学业。文中提到鞠思敏、王乐平先生为此奔走周旋施以援助,并通过“齐鲁通讯社”向媒体通报留法勤工俭学学生的实际情况。孙玺凤即孙鸣岗(1892—1961),山东高青人,1919年毕业于省立一师,后留学法国获法学博士学位,曾任山东省政府参议、威海行政区管理公署专员等职。1938年1月,于任上协助中共胶东特委组织发动了威海起义,1940年曾当选为清河(后为渤海)区参议会副参议长。1946年1月,经法国勤工俭学时期的好友陈毅同志介绍加入中国共产党。

孙玺凤信中提到的“齐鲁通讯社”(后更名齐鲁书社),为山东省议员王乐平1919年10月创办,是山东省第一家推销进步刊物的书店,更是马克思主义在山东传播地启蒙基地,1920年11月21日,励新学会即在这里成立。为此,齐鲁书社与励新学会还被当时的进步报刊称为“济南文化运动之曙光”。

报刊不分的实证

《泺源新刊》创办于北洋政府军阀混战的年代,由于时局动荡,岁月更迭,加之印刷数量等各种因素,导致这份进步报纸近乎绝迹,同时也给现代研究者出了一个难题。有人把它描述为报纸,有的把它记载为16开大小的杂志。这与民国时期报刊不分的情况相符。

据《全国中文期刊联合目录补充本》(1883-1949)记载,目前已知馆藏《泺源新刊》的单位有4家:山东省图书馆藏1—31期(注,缺第8、9期,原件无存仅余胶片);上海一大旧址纪念馆藏第12期;吉林大学图书馆藏第32期,第34—39期;北京大学图书馆藏第40期。

由于山东省立一师放寒假及出版资金链断裂等缘故,《泺源新刊》在出版至第31期后曾一度停刊。民国十年三月(1921年)再次出刊发行时,这份“报纸”业已变为“期刊”了。启事告白里这样说:

本刊自去年十月一日发行创刊号以来,已经出到三十一号了,前因本校寒假放假,停刊五周,近因本刊经费的筹备,出版部各职员的缺席,所以费了些时间。经过一番改造,继复与读者相见,实在抱歉得很!现在算是重新再见了!本刊的形式方面,也改变了;从前是单张,现在是本子;从前是半周刊,现在是周刊。至于精神方面,内容的怎样请试读之。

如此看来,《泺源新刊》在创刊之始至第31期出版的是报纸,而从第32期起,则已改为了书册式杂志形式。

(作者为中国新闻史学会会员)