李军涛 本报记者 王有强

在河南大学明伦校区中轴线西侧,两座古朴典雅的四角攒尖顶碑亭坐落于此,亭中各矗立一通高大厚重的石碑。石碑字迹依然清晰可见,这就是贡院碑。

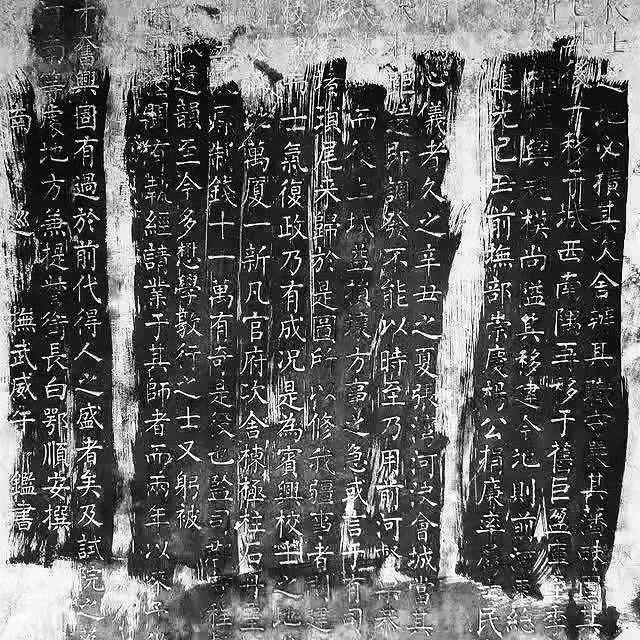

两座碑石一先一后建起,先立的是《改建河南贡院碑记》,该碑石立于1732年,碑文由时任河南巡抚田文镜所撰写;后立的是立于1844年的《重修河南贡院碑记》,碑文由时任河南巡抚牛鉴撰写。《重修河南贡院碑记》的碑座是一件带有单面二龙浮雕的替代品。《改建河南贡院碑记》的碑座图案,前面是小的二龙图,后面是大的单龙头。两石碑形制相同,碑帽前后是腾跃于巨浪之上的双龙石雕,方形碑座的四个侧面有腾龙浮雕,楷书碑文字体工整秀丽,堪称书法佳作。碑文虽经近几百年风吹日晒,仍无大缺损。

河南贡院曾承办1903年、1904年的全国会试,原因有三:一是八国联军侵华战争,北京顺天贡院被毁,河南贡院地处中原,规模大,保存好,可举办会试;二是《辛丑条约》规定义和团运动波及的五省四十六道府州县停办科举5年,河南开封正好不在其列;三是慈禧太后和光绪皇帝“两宫回銮”途中曾抵达开封。故而此二年的两次会试得以由河南贡院举办。1903年2月、1904年3月全国会试在河南贡院举行之后,历经一千多年的科举制度于1905年宣告结束,上千年的科举制度在此画上了句号。

贡院碑石印刻斑驳,记载着自身的变迁,而那些曾在贡院里怀着一腔热血参与考试、希冀着金榜题名、飞黄腾达的普通士子也随着这斑驳的碑刻一并模糊了。

两通贡院碑虽说历史悠久,意义深远,但由于时局变迁,战火连绵,百余年间早已被肢体分家、横躺在地,埋于草丛之中。据河南大学文学院一位教授回忆:“新中国成立之后,师生们整修校园,将其从乱草丛中抬出,置于路边作为石凳,方便师生休息和学习之用。”1963年,双碑又被竖立起来,并在此基础上修建贡院碑亭。同年12月23日,贡院碑被开封市人民委员会公布为“开封市文物保护单位”。

1912年,以林伯襄为代表的一批河南仁人先贤,在欧风美雨和辛亥革命胜利的曙光中创办了河南留学欧美预备学校,始建于河南贡院旧址(明伦校区所在地),成为当时中国的三大留学培训基地之一。后历经中州大学、国立第五中山大学、省立河南大学等阶段,1942年升格为国立河南大学,成为拥有文、理、工、农、医、法等6大学院的综合性大学,是当时学术实力雄厚、享誉国内外的大学之一。新中国成立后,经院系调整,校本部更名为河南师范学院。后又经开封师范学院、河南师范大学等阶段,1984年恢复河南大学校名。

此间几多发展变化,贡院碑都同河南大学、同河南大学代代师生们栉风沐雨、筚路蓝缕,在断壁残垣中新生、于时代新声中复兴,跟随着国家发展的脉动向前展望、迈向未来。

这两通矗立于河南大学明伦校区内的贡院碑,它们以自身的方式存在着,其价值在于记载的史料,在于光阴流转的见证,在于无尽的守望与静默的等待,在于“居高位立威名,处俗世静候而不惊”的自得。

在风雨兼程、日新月异的发展变化中,贡院碑石矗立在这中原大地、汴梁古都,目送莘莘学子来去,以长者的口吻吟唱无声的历史颂歌,在无数个昼夜交替、四季轮换中,守望着河南大学的光明未来。