本报记者 刘圆圆

一位台湾原住民泰雅族姑娘,被中华文化吸引,只身来到祖国大陆,扎根上海,而这座包容、开放、多元的城市,又让她成就自我、助力他人……一部4分30秒的短视频《呼吸在上海》,从日前香港青年团体“就是敢言”主办的港台沪苏青年网络短视频创作比赛中脱颖而出,获网友最多投票,成为本届比赛的冠军。夺冠对于陈立晴而言惊喜又高兴,她说:“我从花莲到上海,两边都给了我温暖与扶持,我希望用自己的经历,让海峡两岸实现友善传递。”

台湾青年大陆寻梦

说起到大陆,陈立晴说现在想起来依然感觉不可思议。“有一天我偶然从电视上看到长城、故宫的纪录片,那雄壮的美景瞬间让我怦然心动……于是,我怀揣2000元,义无反顾地到了北京。我用了整整一个星期逛故宫、攀长城,历史折射出的故事又让我产生了不可抑制的探究心理。”陈立晴清楚地记得,有一天傍晚,坐在故宫太和殿前沉思的她,被清场的工作人员催着离开,那一刻,她做了一个改变人生轨迹的决定,于是发了一个信息给家人:“我要留在大陆。”

随后,陈立晴用整整5年的时间,通过打工赚钱,寻访了大半个中华河山。“通过与当地人聊天相处,我真切感受到不同民族间的包容与交融,体会到一座座城市的生气与机会。”

2016年的深秋,陈立晴来到上海,并扎根于此。在上海她收获了友谊、寻觅到了机遇。

陈立晴认识到,只有让两岸青年通过彼此分享、彼此启迪、彼此帮助,才能共同成长,共同分享大陆经济发展的红利,也只有有效交流才能真正拉近彼此的情感距离。她希望通过自身的微薄力量来帮助两岸青年在生活、就业和创业等方面搭建一个交流与服务的平台。

于是,陈立晴发起了《SUNA呼吸台湾少数民族》社群,同时创设“海上汇乐见其成行动项目之《陈立晴工作室》”,希望为台湾少数民族群体及初到大陆的台湾青年推送生活、就业和创业等有效信息和服务。如今陈立晴还加入到《海上汇·两岸就业创业服务平台》这一公益性服务平台,服务于两岸青年的就业与创业。

“今年我帮助台湾的一个耳机厂商与大陆一家高科技公司合作,并牵线搭桥数字平台,帮他们从单一的听音乐功能增加了同步实时翻译功能。”谈到这些成果,陈立晴很兴奋。“其实我也是经过实践检验的受益者,希望把我自身的案例,分享给更多有心想来大陆发展的台湾青年,为他们提供更多帮助。”

香港青年纪录变迁

与只身闯荡大陆的陈立晴不同,“80后”的曾荣辉则是土生土长的香港仔,他以自己生活的香港九龙城为背景,拍摄了《九龙城之我感》,讲述一个地域的变迁过程。“现在每个来到香港九龙城的人都会有不同的印象:有人觉得它有些残旧,有人认知它是潮汕文化的集中地,而于我印象最深的莫过于小时候看到的一架架飞机起落,一幅幅送机的画面,很多人从这里走出香港,又有很多人从这里认识香港……”曾荣辉告诉记者,他小时候在九龙城,经常看到飞机起落,每次看到飞机从楼顶穿越时,他都觉得很震撼。一来飞机的引擎声很大,给人一种压迫感,二来赞叹飞机机师的技术,可以在这么密集的楼顶低空穿行。虽然现在已经看不到飞机,但曾荣辉以一架飞机模型自始至终拍摄,还原当年的九龙城。“启德机场搬迁后,九龙城不再有往日的熙熙攘攘人群,但转变无论对一座城市还是一个人,都是一个新的起点、新的开始。”

曾荣辉表示,当下的香港正走在由治及兴的新时代,香港青年也面临前所未有的重大机遇,无论“一国两制”的行稳致远,抑或是国家与香港特区政府相关政策的推进落地,以及粤港澳大湾区不同城市对香港青年在学制与职业的认证的互联共通等,都令香港青年有了更广阔的发展平台,也让香港青年的职业规划有了更丰富的选择。他说,他想通过这个视频,表达时代变迁带来的人文改变与感受。“我们要记住历史,同时更要展望未来。”

以年轻人的表达拉近距离

“香港这座城市,在中国近代史上一直是很特别的存在。鸦片战争后,她被割离母体,历尽历史沧桑。历史原因,造就香港既是中外荟萃、魅力无限的东方之珠,同时,这里也孕育着传统中华文化,承载着儒家思想的士人精神。这就是我对香港城市的印象。”全国政协委员、“就是敢言”主席卢业樑饱含深情地表示,“我们这一代香港人,非常热爱中国传统文化,并以此为骄傲。也希望新一代青年,可以用自己的视角认知祖国山河,理解传统文化,传递共同的价值取向,这也是我们坚持举办短视频比赛的初心。”

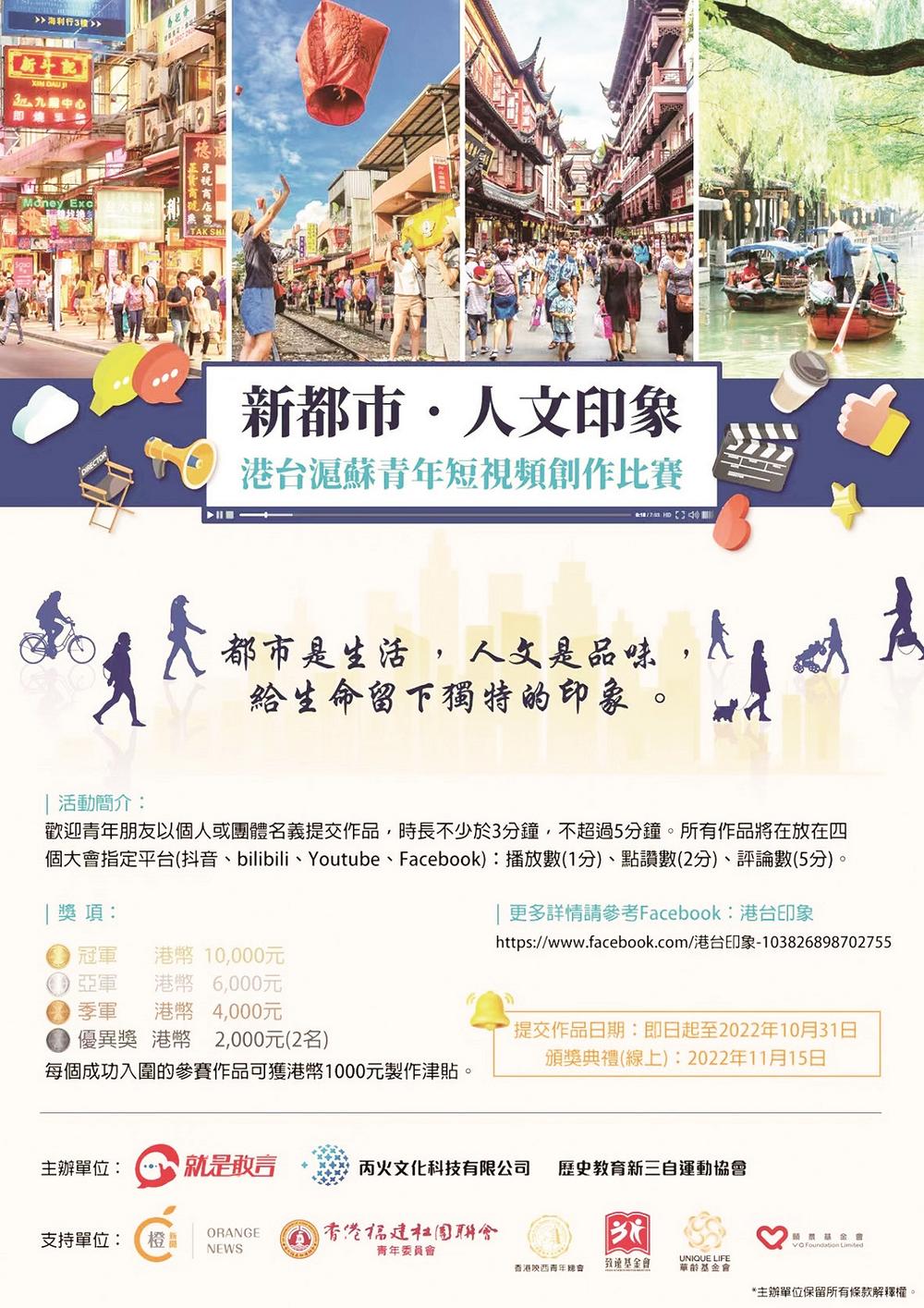

“就是敢言”是香港积极推动祖国内地与香港、台湾青年交流的团体,今年第二年举办港台沪苏青年网络短视频创作比赛,以“新都市·人文印象”为题,从42部参赛短片当中,选取30部入围作品供网友投票。历时10天,共吸引超过400万次的浏览量,点赞超过8万次,最终在上海打拼的台湾女生陈立晴凭《呼吸在上海》,与在大陆从事音乐创作的台湾女生黄俞宁用独特的说唱方式(Rap)演绎《南京》,获得最多网友喜欢。

“今年赛事延续‘全网络’形式评分,所有入围作品传到Youtube、Facebook、Tiktok、Bilibili四个指定平台,由网友的点击数、点赞数、转发数和评论数等作为评判标准,贴合年轻人自己做主、人气为王的特点。”卢业樑透露,随着各地疫情趋缓、入境政策放宽,主办方正计划将活动变成线下交流的活动,希望来自两岸不同城市的年轻人,可以欢聚于一城,共同用镜头与创意来演绎两岸城市之美。