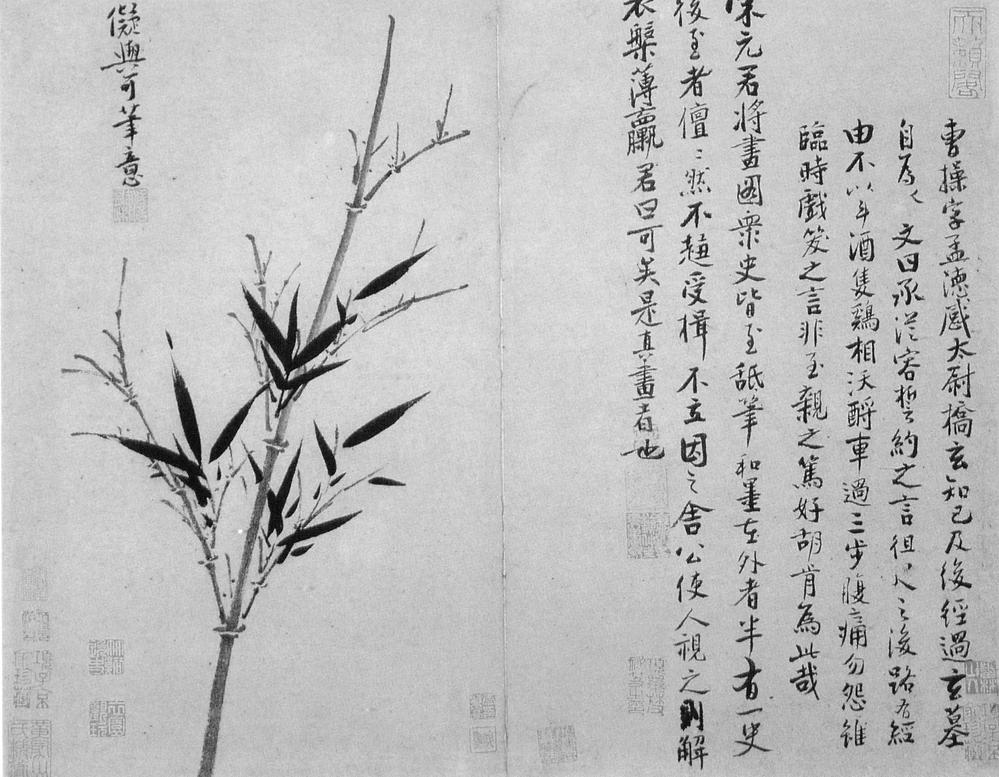

元四家之一的吴镇善画墨竹,《墨竹谱》专为其子佛奴而作。全册二十二帧,前两页书苏轼《文与可画筼筜谷偃竹记》,后二十幅写各种姿态的墨竹。

《墨竹谱》作于1350年(元至正十年),时吴镇71岁,而佛奴是否子承父业,画史无从考证,但后世诸多名家因《墨竹谱》而受益无穷,毋庸置疑。究其原因,此册是佛奴所请,吴镇欣然从之,父慈子孝,溢于画面,是以《墨竹谱》之创作,是心法密印,字字珠玑。后人画竹,学之者甚多,了之者则少,甚是可惜。

“当先师意,然后以笔法求之”

吴镇说“古人画竹之法,当先师意,然后以笔法求之”,师意甚于师迹,意在笔先,这是传统书画中墨竹师承。

画竹最怕习气。笔墨本是为了抒情,结果还要拿腔拿调,是真虚伪,不自然。所以,画竹去除习气,全在个人心性修养。对后学者来说,画竹从吴镇开始学起,可以事半功倍。一方面,在吴镇之前,多以双钩法为主;另一方面,在吴镇之后,文人画竹多样化,种种风格,各显其能,格调皆以高逸出尘为尚。由此可见,吴镇可以说是文人画竹的枢纽,属于承前启后的关键性人物。后世画竹者若不学吴镇,往往会局限于一种风格之内,不能脱身。所以,我们也要感谢佛奴,若非他的请求,吴镇未必会留下《墨竹谱》供后学参考。

笔墨是为了开怀。蔡邕说:“书者,散也,欲书先散怀抱。”还有什么比温馨的父子之情更令人欣慰呢?这就是为什么《墨竹谱》之初,吴镇要先书写苏东坡《文与可画筼筜谷偃竹记》。画家要意在笔先,首先要培养“意”,要知文化传承,“如竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也”。这是苏东坡《文与可画筼筜谷偃竹记》的首句,说的是竹子自破土而生,即节叶俱全,因其天性生而有之。画史强调人格和画格不可分,言人品即画品,其根源也在于此。

吴镇的《墨竹谱》最大的特点就是它强调了文艺的本源性。开篇书写《文与可画筼筜谷偃竹记》,是说画竹当从文化认识入手,以提升文化品位,塑造个人品格。若把吴镇《墨竹谱》当作一本著作,此文即是图书之序,提携纲领,高屋建瓴。

可见,吴镇生怕佛奴学画限于形式,迹入流俗,于是不辞繁琐,殷勤讲解,其舐犊之情,不言而喻。佛奴是否能领会一二,画史未曾记载,但后学从《墨竹谱》得其恩惠者,则不胜枚举。

后学画竹,当先从了解此文入手,甚至可以临写吴镇书法,通篇抄写。一来熟悉吴镇运笔的习惯,二来了解吴镇认可的画竹之道。这对学好画竹会有很大帮助。譬如郑板桥说过:“吾之画竹往往学之黄书飘洒而瘦,吾竹中瘦叶学之,东坡书短悍而肥,吾竹中肥叶学之。此吾画之取法于书也。至吾作书又往往取沈石田、徐文长、高其佩之画,以为笔法。”他说自己的画竹笔法从黄庭坚、苏东坡的书法中凝练,书法则是以沈周、徐渭、高其佩的画法为参考。书画同源,学习《墨竹谱》,显然也可以从吴镇的书法中获得灵感,了悟画竹之道。

吴镇认可的画竹之道是什么呢?一是“画竹必先得成竹于胸中”。这不是我们一般理解的写生摹态,而是传统文化中把自己的精神与竹子的姿态形状融合为一种风格,了然于胸。古人说的“成竹于胸”,不是把现实世界的竹子放在心里,而是体会竹子之所以为竹子的神韵,以此神韵之投影入画家心境,相得益彰,则竹我一体。孟子说:“充实之谓美。”充实就是精神上的圆融无碍,画竹如果只得其形,算不上充实,如果只得其韵,而无其形,也算不上充实。只有气韵生动,竹我两得,笔下之竹即是心中之竹,才算得上充实圆满。所以,苏东坡、吴镇所认可的成竹在胸,是一种“寓意于物”的文化认识。

除《文与可画筼筜谷偃竹记》外,苏东坡还写了《墨君堂记》《净因院画记》,提出了许多有价值的观点,譬如“常形与常理”的关系,认为造型上的缺失,像竹还是不像竹,一看即可看出,而常理上的缺失,即竹子“得志,遂茂而不骄,不得志,瘁瘠而不辱”的君子精神能否正确表达,就不是一般人所能分辨的。苏东坡自诩画竹,做到了理论和实践的统一,吴镇显然更是如此,只就《墨竹谱》言之,不仅竹子的造型准确、笔墨精神也高洁清爽,于画竹之道可谓“得其情而尽其性”。所以,画竹之法一如作文之法,应娓娓道来,不疾不徐,平中见奇,格调清逸,才能令人如沐春风,欣然自得。

“意足不求颜色似,前身相马九方皋”

以苏文为序之外,吴镇担心佛奴不能体会文中深意,故又作“小坡竹”,题长文为序二。类似于出书以名人之作为首序,然后再有个自序,相互印证,以示传承之道。文中,吴镇说苏迈的“竹与石传神”,实则是鼓励佛奴好好学习,不要好高骛远。眷恋慈爱之情,藏于文字之下。当然,最重要的还是他说,古人画竹之法,先培养性情,然后是熟悉笔法,再以笔法求意趣两得。这个观点贯彻《墨竹谱》通篇。譬如,吴镇以简斋(宋陈与义)诗句“意足不求颜色似,前身相马九方皋”为纲,点出写意竹画的特点就是不能拘泥于形,要有自然之妙。他的期盼就是一要无所用心,不能刻意,不必勉强,无心之用,才是大用;二是要免于流俗。常人学画,黑、丑、怪、乱等等毛病,都可以想办法改变,唯有“甜俗”不可救药。所以,吴镇的《墨竹谱》是从“竹石”开始,似竹似苇,聊写意趣而已。

要画到什么样子才是真正有趣呢?吴镇临摹、仿制了文与可的墨竹,以实践落实他的“先师其意”理论。绘画理论和绘画实践往往不可分。吴镇在此幅画旁又题了两段文字,一是曹操桥玄典故,取“非至亲之笃好,胡肯为此哉”之意,其实是说,没有真性情,不必勉强作画。二是《庄子》“宋元君将画图”文,解释意趣天然,才是真画师。两个典故单独看很突兀,连起来看就了然。吴镇怕佛奴不了解东坡原文的用典,即“昔曹孟德祭桥公文,有车过、腹痛之语”,所以特意点明阐释。如此一看,此图可以说圆融无碍,自然天成。图文并茂,这就是画竹之法要达到的大境界:有趣且有品位。虽然只有一杆墨竹,但竹竿挺拔清秀,温润从容,仿佛有光彩孕育其中,这就是笔墨充实之后的光辉。吴镇用《庄子》原文强调说,所谓的真画者,就是他的意趣从容天成,自任其性。

意趣充实之后,就是笔法求之。吴镇先是画了雨中之竹,自言得自东坡遗意。在题跋中,吴镇只是很平淡地讲述了他看到东坡遗作的事情,并且说自己写此雨竹,只是“以识岁月也”。岁月如水,逝者如斯,能留下的只有那些永恒的情感。所以,石涛说:“我用我法,无法而法。”这就是“理”不可以绝对化,更不能以之为固化情感。

画竹最重要的就是破俗,之后吴镇连续就这个问题进行深入讨论。先是确定“有竹之地人不俗”,画竹之人更不俗,然后说,虽贤者不能免俗,但总是有不俗之人,比如陶渊明之无弦琴。吴镇最后总结说:“董宣之直,严颜之节,斫头不屈,僵项风雪。”以“直”为“诚”,以“节”而“明”,画竹若如是观、如是学,必事半功倍。

严格来说,当明了这些道理,再细心认真临摹吴镇给出的图样,风竹、雨竹、寒竹、春竹、崖竹、丛竹、雪竹等等,学者但能师其意趣,自然可以千变万化之。每幅图的题跋或文或诗,都具有理论价值,有深意,值得仔细揣摩。

(作者单位:中国艺术研究院)