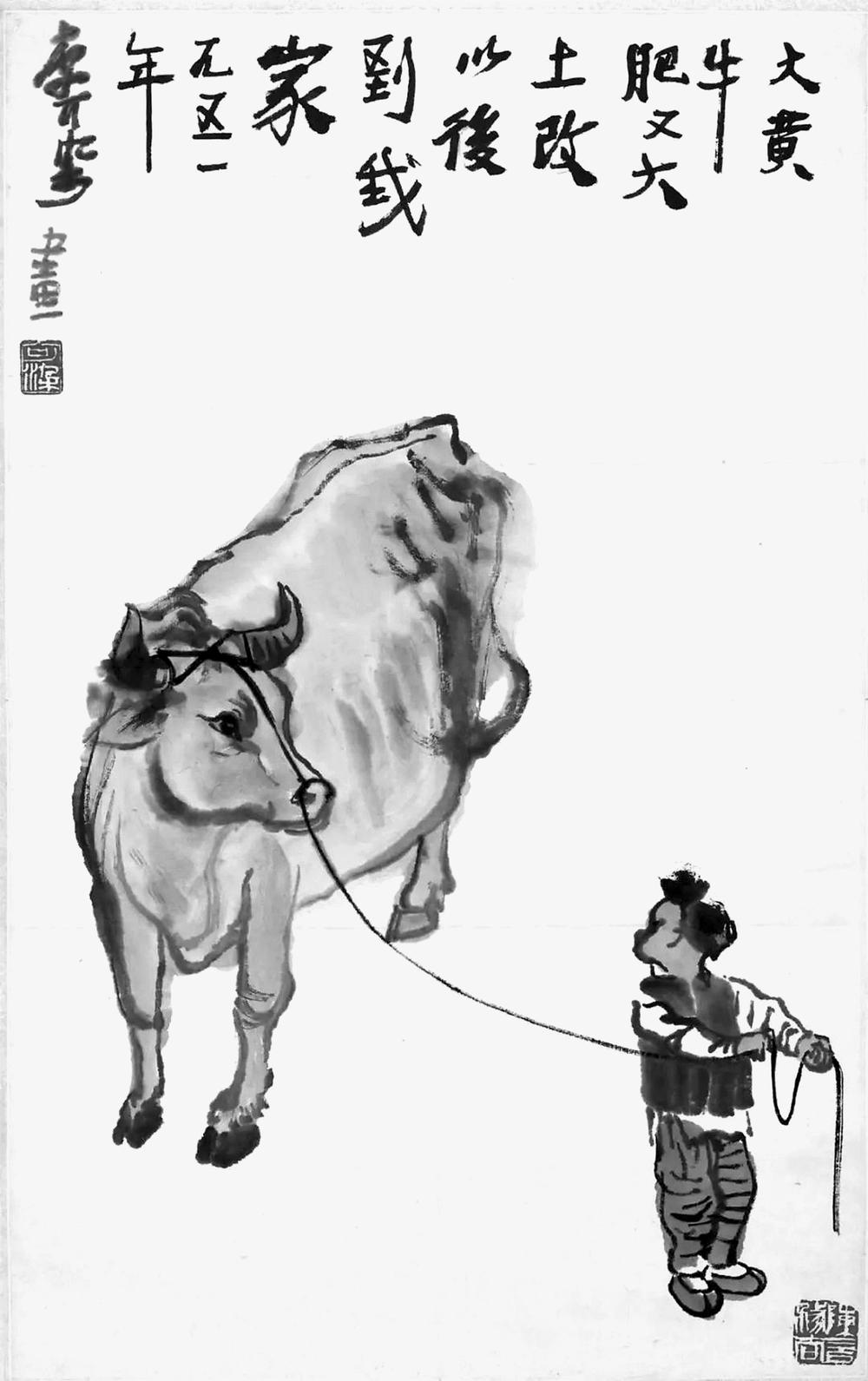

“大黄牛,肥又大,土改以后到我家。”这是李可染创作于1951年的作品《老黄牛》中的题款。

牛是李可染创作中的重要表现主题,他极爱且极擅画牛,在艺术生涯的不同时期都有“牛”画问世。

李可染与牛

李可染与牛的缘分,始于20世纪40年代,他因战时转移而客居重庆。1942年,李可染辗转来到重庆金刚坡,住在山下农舍中,邻居家有一头水牛、一个小牧童。

李可染在《自述》中回忆道:“一头壮大的水牛,天天见面。它白天出去耕地,夜间吃草、喘气、啃蹄、蹭痒,我都听得清清楚楚……我觉得牛不仅具有终生辛勤劳动鞠躬尽瘁的品质,它的形象也着实可爱,于是以我的邻居作模特,开始用水墨画起牛来了。”

李可染对牛的喜爱,也书写在他许多作品的题款中,如他在《五牛图》《渡牛图》中都曾题道:“牛也,力大无穷。俯首孺子而不逞强。终身劳瘁事农,而安不居功。性情温驯,时亦强犟,稳步向前,足不踏空,皮毛骨角无不有用。形容无华,气宇轩宏。吾崇其性,爱其形,故屡屡不厌写之。”

郭沫若作有《水牛赞》一诗,1985年,李可染直接以《水牛赞》为题创作,并将这首诗的第一部分题入画中:“水牛,水牛,你最最可爱。你有中国作风、中国气派。坚毅、雄浑、无私,拓大、悠闲、和蔼。任是怎样辛劳,你都能够忍耐。你可头也不抬,气也不喘。你角大如虹,腹大如海,脚踏实地而神游天外。你于人有功,于物无害,耕载终生,还要受人宰。筋肉肺肝供人炙脍,皮骨蹄牙供人穿戴。活也牺牲,死也牺牲,死活为了人民,你毫无怨艾。你这和平劳动的象征,你这献身精神的大块,水牛,水牛,你最最可爱。”

李可染笔下的牛,水牛居多,偶有黄牛。《老黄牛》是他较有代表性的黄牛作品。在画面中,小牧童牵着一头黄牛,牧童的身体向右侧斜对着观众,扭头望向黄牛,黄牛向右偏头看向牧童,黄牛身体则向左侧斜对着观众。牧童双手松弛地握住绳索的一端,绳索另一端缠绕在牛角上,这根绳索与地平线约呈四十五度角,仿若牧童与黄牛之间具象化的视线,也串联起欣赏者移动的视点,颇有雅趣。两枚印章也分置于绳索形成的对角线两端。由此,黄牛、绳索、牧童、两枚印章,形成了富于节奏及韵律感的曲线。

画面的左上与右下的两枚白纹印分别是“可染”和“陈言务去”。后者是李可染经常使用的一枚印章,纵观可染先生的艺术人生,“陈言务去”四个字在某种程度上也是他致力于改造中国画的时代宣言。

陈言务去、温故鼎新

20世纪40年代,李可染提出了一句名言:对待中国画创作,要“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”。

人到中年时,李可染博采众长、融贯中西的学习与创作经历已经为他积攒了足够的功力投身到中国画改革中。

在他创作《老黄牛》这件作品时,已经处在“打进去”,且正在“打出来”的过程中。此时,李可染已任教于中央美术学院(原国立北平艺术专科学校,后合并为国立美术学院并更名)并在徐悲鸿院长的引荐下拜齐白石为师,待到几年后他完成一系列写生之旅并受教于黄宾虹,领教积墨的精髓,并最终跳出体系,开创“李家山水”,他才真正以完备自足的艺术面貌“打出来”,为传统中国画的现代化转型开辟出一条新路。

从这个角度来说,《老黄牛》在李可染“打进去”到“打出来”的进程中扮演了承前启后的角色。在百废待兴的热烈社会氛围之下,在艺术家纷纷投入表现社会主义生产建设的创作之前,《老黄牛》这件小景创作成为中国画革新改造之初的范本。

李可染对待“陈言”、对待传统的态度,在他所写《传统、生活及其他》一文中有清晰的论述:“我们必须继承传统,必须把中国传统放在第一位,外来的东西要放在第二位。民族传统是继承的问题,外来的文化只能作为营养来吸收,目的还是为了丰富、发展我们自己的传统。”这里也明确点出了在革新的过程中,中学与西学之间的辩证关系。从这个意义上说,李可染所追求的“陈言务去”,本质应当是“温故鼎新”。

在《老黄牛》的创作中,这样的创作思想体现在创作技法、创作内容和表现方式等三个方面。

在创作技法上,李可染处理白描与素描的关系,主从有序。总体来看,黄牛与牧童的形象笔墨清晰、概括,在浓淡、干湿的对比中,凸显出大写意的人物画的特质。牛与牧童的结构轮廓勾线看似松弛恣意,实则精准到位,连点成线,且线条的主动性强,李可染运笔纸上,稳扎稳打地推进墨线,完全控制笔下的形,一蹴而就,看似轻盈,实则持重,传统写意画的气韵智慧就暗暗流动于艺术家的笔墨功夫之下。

在这浓浓的写意氛围中,在线条勾勒出的节奏里,试图建构出素描般的空间感。牧童穿的小马甲以大写意的墨色带过,而衣袖、裤管的褶皱则以速写式的短排线营造出衣物的蓬松感。而黄牛斜向站立,头部侧向一边的姿势已然具有透视感,黄牛的身体则通过设色的深浅变化形成敦实的体积感。如果把视线再推远,从局部拉回整体,线描与墨色之韵胜于素描之实,从这个角度来讲,二者的主从关系是比较分明的。

在创作内容上,李可染生活中熟悉的形象与社会事件相结合,言之有物。如果不看题款,小牧童牵着大黄牛的画面,俨然是一幅生动的小景。但是题款“土改以后到我家”则赋予这件田园牧歌式作品记叙性的现实意义:20世纪50年代,在中国共产党的正确领导下,土地改革政策得到广泛实施,农民真正翻身成为了土地的主人。

李可染将十年前在金刚坡下的农家遇到的牧童与牛的形象提炼出来,并将记忆中的水牛替换为耕地的黄牛,恰到好处地契合土改题材。李可染对创作内容的把握,正如他对笔墨由点及线的全面控制一样,是成熟且克制的。

李可染所表现的内容并未超出他的生活经验,自20世纪40年代初,牧童与牛走入李可染的农家生活起,也即走入了李可染日常的练笔习作中。同时,在他的创作中,题材并未被拔高到“侵占”内容的程度,换个角度讲,题材与内容达到了和谐的平衡——题款在画面最上方,醒目地点出主题;画面主体表现方向并未循着题材可能延伸的走向进而表现黄牛的劳作,而是点到为止地描绘出牧童与黄牛对视的场景,简单的内容清新明快,仿若一首乡间童谣。

在表现方式上,尽精微、致广大。相较于以全景式构图、人物群像、丰富的画面情节来营造艺术感染力的现实题材美术创作,《老黄牛》这件小品式的作品显得颇为简约,但细枝末节处蕴含着艺术家丰富且具体的生活经验。

在小牧童的形象塑造上,李可染以速写般的笔触表现出孩童堆叠的衣袖与裤管,显然衣裤是肥大不合身的,这不禁令人想到“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”的民间俗语,一件衣服是要穿很多年的,尤其是还在长个子的小朋友。

牧童的鞋子,寥寥几笔勾勒,仍旧能看出是旧时粗布鞋的样式,鞋头的中间有一道明显的缝线,这种中间缝线的旧时鞋型在李琦《农民和拖拉机》(1950年)、汤文选《婆媳上冬学》(1955年)、赵望云《关中风情·咱家的牛》(1963年)等作品中也能看到,但李可染在以大写意手法处理牧童形象的同时,仍旧表现了这一细节,不可谓不尽精微。

作家方纪曾撰文评价李可染的写生作品:“可染同志的画,就具有这样的特点——它具体;因而看起来真实……因而对观众,对我,产生了一种能以根据自身经验去进一步认识生活的艺术的力量。”

1950年,《美术》杂志发表李可染的文章《谈中国画的改造》,他写道:“什么是创作源泉?这在古人说是‘造化’,我们现在应当更进一步地说是‘生活’。”

正如《老黄牛》这件作品,牧童与黄牛的原型来自金刚坡的农舍,这便是生活带给他的可见可感的形象。这件作品是一扇窗口,我们透过它窥见到李可染先生,这位埋头苦干的“牛”一般的艺术家,他的艺术创作的一个剖面——在温故鼎新的探索路程上,以生活为师、以传统为体、博采众长,赋予看似简单的画面以具体而真实的力量。这力量可轻快如田园诗,也可沉重如千斤石。

(作者单位:中国美术馆)