2019年,教育部发布的《关于加强新时代教育科学研究工作的意见》中明确指出,推动建设具有中国特色、世界水平的教育科学理论体系。“中国特色、世界水平”是教育强国的显著特征,自然成为新时代教育科学研究工作的重要指向。而当下中国教育在世界教育舞台上话语权还不突出,有些方面甚至还有明显的缺失。基于此,教育科学研究需着力赶上,并争取引领世界教育发展。

为此,我们要坚持读懂中国与读懂世界并重。2015年,联合国教科文组织推出《反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?》报告,其开篇“导言”部分即引用了孔子的话“知者不惑,仁者不忧,勇者不惑”,这使我感到异常兴奋,于是迫不及待地读下去。但读到最后一句,除了报告第25页出现了“执行《北京国际会议行动纲要》(1995)”几个字外,再没有看到反映中国教育的相关内容,中国教育话语“赤字”问题值得深思!

而与之形成鲜明对照的是反映印度教育的内容颇丰:如30、31页泰戈尔思想;31页甘地“托管”思想;49页“墙洞”试验;61页人才流失;62页人才流入;72页教育部长语录……“为什么是印度?”我当时就产生了这样一种稍显狭隘的想法(其实不仅仅是印度,反映南非、巴基斯坦、厄瓜多尔、塞内加尔……教育发展的内容也时有见到)。细思之,这可能首先和语言有关,英语在印度很有影响,印度规定英语和印地语同为官方语言,即英语为行政和司法用语。但更为重要的是,印度非常重视为国际组织培养人才,并服务于国际组织,在这一点上,我们的近邻日本也是如此,这对提升其话语权非常重要。

当然,这需要一个过程。相信随着我国教育国际化进程的加快,这块短板会很快补上。当下,我们要做好三件事:我们要读懂世界教育,从联合国教科文组织、经济合作与发展组织等国际组织重要教育文献读起,了解世界教育及其话语体系。我们更要读懂中国教育,讲好中国故事。我们要学会用世界听得懂的语言讲话,以进行有效交流与合作。我们要构建中国教育话语体系,引领世界教育发展,一些有能力的学术机构,特别是教育科研部门,应该有意识、系统地翻译中国教育语录,如“有教无类、因材施教、知行合一……”进而把中国教育思想、教育著作推介到世界。2035年我们要建成教育强国,这一步必不可少。要推进教育国际化,要让中国教育真正走到世界中央,我们就要学会用国际话语方式,讲述中国教育故事。

2022年10月9日,《习近平总书记教育重要论述讲义》英文版出版发行,2020年7月出版的《习近平总书记教育重要论述讲义》中文版全面系统深入地阐述了习近平总书记关于教育的重要论述。这一论述是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,开拓了马克思主义教育思想的新境界,为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育,提供了根本遵循和行动指南。英文版忠于原文原意,同时在表现形式上适应海外读者阅读习惯,表述准确、语言规范、行文流畅,有助于读者深入了解新时代中国教育改革发展的时代背景、重大意义、主要内容、实现途径,对深刻理解习近平总书记关于教育的重要论述的丰富内涵具有重要意义。

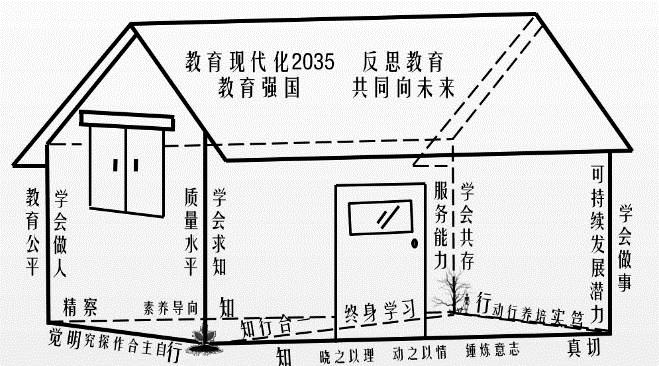

坚持读懂中国与读懂世界并重,比较教育研究是一个好方法。就学习本身而言,知行合一无疑是最重要的规律。有人说,教育从孩子出生的那一刻便开始了。同理,从孩子出生那一刻,学习也就开始了。第一声啼哭,就是孩子在学习与世界、与亲人如何交流。我们试着以知为纵轴、行为横轴(反之亦可),构建一个学习的模型。随着知行两轴的延伸,我们的世界越来越宽广。阳明先生讲“知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知。”我们的教育尤其强调知情意行,要求晓之以理、动之以情、锤炼意志、培养行动,这不就是“知之真切笃实”吗?我们的课程改革重视自主、合作、探究,明确素养导向,这不就是“行之明觉精察”吗?如此,随着知行两轴的延伸、趋近,一个四方形呈现在我们眼前。由原点向两线交点连一条对角线,这条线亦可看作人的一生。我们啼哭着来到这个“家”中,又在亲人的哭声中进入坟“冢”。家是生命开始的源头,冢是生命终结的归宿。从“家”到“冢”,就是完完整整的一段人生(见上图笔者的自绘图)。

联合国教科文组织1972年发布了一个报告,《学会生存——教育世界的今天和明天》(又称“富尔报告”),这个报告的核心观点是终身学习。知行合一、终身学习应成为我们一生的追求。将此四方形作为基础,在四个交点上立起四根大柱,分别为学会求知、学会做事、学会做人、学会共存。把学会求知这根柱子立在原点上,出生那一刻,就是学会求知的开始,在学会求知的过程中,我们学会做事、学会做人、学会共存。四大支柱说是1996年教科文组织发布的报告《教育——财富蕴藏其中》(又称“德洛尔报告”)的核心观点。2021年,教科文组织发布了第三个报告《一起重新构想我们的未来——为教育打造新的社会契约》,其与2015年《反思教育,向“全球共同利益”的理念转变?》一脉相承,等于为这四根柱子加了一个人字形的屋顶。再回看中国基础教育,2019年2月,《中国教育现代化2035》出台,明确2035年,我们要实现“教育强国”的目标,而教育强国的四个维度——教育公平、质量水平、服务能力、可持续发展潜能,同样可以作为四大支柱,支撑起教育强国的广厦。如此,适合每个人的学习环境、推动中国教育高质量发展的路径日渐清晰,或高敞轩豁,或茅屋采椽,全靠“地基、支柱与屋顶”。甭管样式如何,但都有门、有窗,内外永远相通,退可“躲进小屋成一统”,进可“岩花涧草自春秋”。这就是教育的自然。

我们要把握住中西教育的优势,执两用中,守中致和——“中西教育由两端走向中央”(高书国语)是大势所趋,但这个中央不是正中间,而是恰到好处的适度点,我们要在这适度点上着力,教育科研“必将大有可为,也必将大有作为。”

(作者系十二届、十三届北京市政协委员、北京市朝阳区白家庄小学书记)