谢士强

园林有声音吗?曰:“有。”

“风中松涛、雨打芭蕉、残荷听雨、蝉噪鸟鸣、游人嘈杂、孩童嬉闹……交响成曲。”

一座苏州城,半部园林诗。园林是无声的诗,是立体的画,其中更凝聚了自然中许多曼妙的声音,静下心来一起倾听,你一定会为古典园林的声音之美而倾倒。古人在造园时,虽大多有与世无争、逃避喧嚣、追求静谧之心,但试想身边如真的无声,难免会有落寞之感。

沿着沧浪亭“翠玲珑”的竹林小路漫步,竹风习习,沙沙作响,空气中也弥漫着竹叶的清香。雨天,在拙政园的“听雨轩”俯瞰下面的水池,池里面种植有荷花,池边有芭蕉、翠竹,雨点落在不同的植物上,会发出不同的声音,再加上听雨人的心态各异,于是就能听到各具情趣的雨声。在狮子林西部,当游人从“暗香疏影楼”西侧拾级走上假山,刚踏上西边走廊,便见一亭,驻足,屏息而聆,可闻潺潺水声不绝于耳。转身一看,此亭叫“听涛亭”。侧耳静听声音,或可想象为匡庐之三叠泉,泉声悦耳,美妙动听。

这些都是园林中可以听到的实实在在的声响。

来到拙政园中部池岛上的“雪香云蔚亭”,南面柱子上缀有抱柱联,为明四家之一的文徵明所书:“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽。”当你独自伫立在亭中,轻吟联语,耳边似闻蝉噪鸟鸣之声。其实,此时的耳边什么声音也没有,四周一片寂静,但为何好似有蝉鸣之声?也许这就是典型的文字传声,当然这也是园林中的虚拟之声。

时下在园林造境中,有一个新鲜的名词称之为“声音景观”,不知古人在造园时,是不是也考虑或意识到了这些。当以视觉感受为核心内容的景观已经不能满足人们的需求时,其他感官(听觉、嗅觉、触觉、味觉)体验的景观设计开始引起重视。这其中听觉是仅次于视觉的重要感官。声音景观的设计在环境中起着不可替代的作用,声音可以加深人们对景观的印象,丰富一般人群对景观的感受。人们游走于景色优美的现代园林景观中,在得到视觉享受的同时,开始向往听到自然界的鸟鸣、蛙叫、风声、雨声、泉声等,怀念那些能引起人们回忆的声响。

有时细想起来,古人为何在造园时,会将声音考虑进去?其实就是想静中生动,动静结合,无声处求声,动中求动,不如静中求动。这样园林的景致才会更加生动,从而更有了烟火气。或者也是为了追求更加安逸的“安静”,动静皆宜。这样也许能给游赏园林的人们带来另外一种美的享受,起到了赏心悦目的观赏效果。

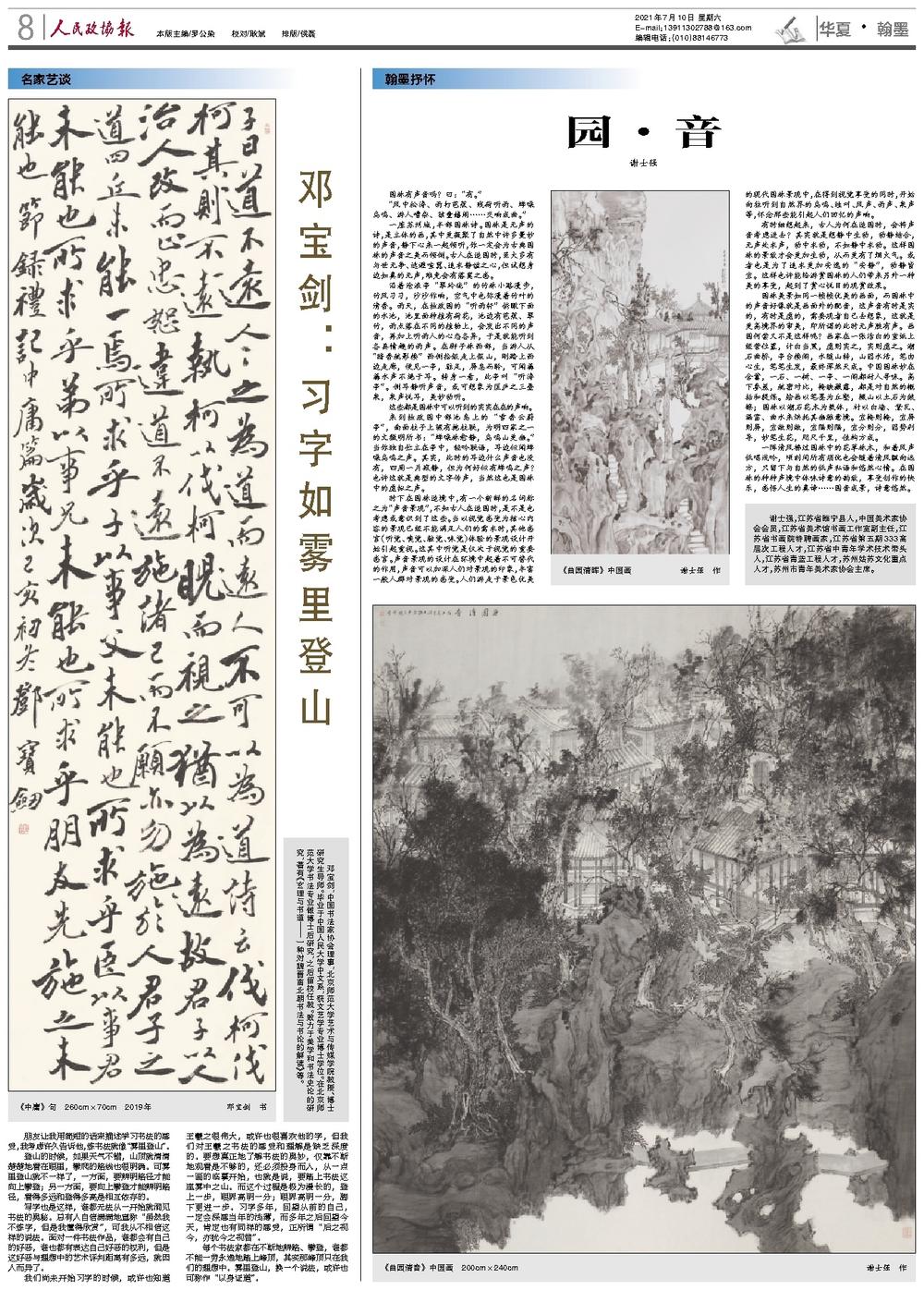

园林美景如同一帧帧优美的画面,而园林中的声音好像就是画面外的配音,这声音有时是实的,有时是虚的,需要观者自己去想象,这就是更高境界的审美,即所谓的此时无声胜有声。画园何尝又不是这样呢?画家在一张洁白的宣纸上经营位置,计白当黑,虚则实之,实则虚之。湖石曲桥,亭台楼阁,水随山转,山因水活,笔由心生,笔笔生发,最终浑然天成。中国园林妙在含蓄,一石、一树、一亭、一阁都耐人寻味。高下参差,疏密对比,掩映藏露,都是对自然的概括和提炼。绘画以笔墨为丘壑,掇山以土石为皴擦;园林以湖石花木为载体,衬以白墙、黛瓦、漏窗、曲水来烘托其幽雅意境。宜掩则掩,宜屏则屏,宜敞则敞,宜隔则隔,宜分则分,因势利导,妙笔生花,咫尺千里,佳构方成。

一阵清风拂过园林中的花草林木,和着风声低唱浅吟,顷刻间所有烦忧也会随着清风飘向远方,只留下与自然的低声私语和悠然心情。在园林的种种声境中体味诗意的韵致,享受创作的快乐,感悟人生的真谛……园音成景,诗意悠然。

谢士强,江苏省睢宁县人,中国美术家协会会员,江苏省美术馆书画工作室副主任,江苏省书画院特聘画家,江苏省第五期333高层次工程人才,江苏省中青年学术技术带头人,江苏省青蓝工程人才,苏州姑苏文化重点人才,苏州市青年美术家协会主席。