本报记者 张丽

编者按:

目光温柔坚定的毛主席形象、善良朴实的陕北老人、美丽大方的西北姑娘、纯真聪慧的陕北娃娃……驻足于国家博物馆一个以红、黄为主色调的颇具黄土高原风格的展厅里,看到这些人物形象顺着展线次第展开。再加上草稿、创作感悟和画作的集群展示,著名画家刘文西从学成毕业开始,一辈子扎根黄土地,60年不断深入人民、为人民创作的精神世界,一一向观众展开。

12月22日,文化和旅游部组织记者们来到国家博物馆,集体观看采访在此举行的“艺术为人民——刘文西艺术大展”。而在不久前的12月18日,文化和旅游部在山东青岛召开2021年全国艺术创作大会期间,组织与会代表参观了在青岛市美术馆举行的“艺术为人民——刘文西艺术文献展”。

“艺术为人民——刘文西艺术大展”由中共陕西省委宣传部、中国国家博物馆、中国美术家协会、中国文化艺术发展促进会、西安美术学院共同主办,通过“满腔真情绘领袖”“笔墨丹青为人民”“深入生活求创作”三个单元,集中展出200余件刘文西美术作品及手稿、文献、照片,有序呈现了刘文西作为“人民画家”渐进、渐悟、渐成的过程。

追忆革命峥嵘岁月,体会伟大领袖的人民情怀

刘文西创作过大量表现人民领袖的艺术作品,展厅中有很多作品都是在表现领袖和人民在一起的场景。走进展厅,第一幅展品《毛主席和牧羊人》映入眼帘,这是刘文西大学的毕业作品,也是他1957年怀着对革命圣地的向往,到延安采风的成果。画作中,毛泽东同志正在与牧羊人亲切交谈,呈现出领袖与人民之间的鱼水情深。透过《在毛主席身边》,则直观感受到毛泽东同志在延安时与解放区群众所保持的亲密关系。画中有一位小姑娘,在一群小孩背影中扭头向外看,她是刘文西在延安二十里铺采风时遇到的陆明,入画时她刚刚5岁,之后便不间断地出现在刘文西的画作中。

刘文西以精湛的技艺和情感丰沛的笔墨,创造出一系列具有时代意义的典型艺术形象。而透过这些画作,也引领观众深切缅怀老一辈革命家,追忆革命峥嵘岁月,体会伟大领袖的人民情怀。

国家博物馆研究馆员朱万章认为,刘文西笔下有一种挥之不去的黄土高原符号,蕴含着西北地区那独特的雄浑、淳朴与笃实的精神象征,“这种象征把中国传统人物画中‘成教化、助人伦’的社会功能赋予了新的时代内涵,刘文西是为人民画像、为领袖画像,更多的是为时代立传”。

为人民创作,到生活中吸取丰富营养

“为人民而创作就要逐年建立起与人民血肉相依的情感,逐年到生活中吸取丰富的营养去激情创作,逐年不断地累积经验去提高创作。”刘文西这样说,也是这样做的。漫无边际的高天厚土、奔腾汹涌的万里黄河、俯拾皆是的革命圣迹、热情豪迈的陕北人民、激昂高亢的信天游等,都成为他艺术创作的不竭源泉和力量。

据统计,从1957年开始,刘文西深入陕北100多次,走过26个县,在陕北度过30多年春节。他用60多年的时间,走遍了陕北的沟沟峁峁,与当地数百位农民交朋友,了解陕北人民的生活变迁。许多人和事感动着他,看不够,画不完。刘文西经典作品中的人物形象多取材于陕北的普通百姓,记录着普通陕北人的成长与生活。

1980年秋,刘文西到延安冯庄写生,此时太阳快要下山,几位老汉迎面走来,背上压着小山一样的谷垛,古铜色的脸上淌着一道道和着泥土的汗水。作品《沟里人》正是描绘了这样三位朴实、平凡的陕北农民,真实地刻画出劳动人民的艰辛与勤劳,反映一代代黄土人在黄土地上坚强而积极的生活,充满了对广大劳动人民的讴歌赞颂。

“作为当代艺术家,刘文西艺术创作最重要的特点是有强烈的现代感,有浓厚的生活气息,有鲜明的个性,他深入社会生活,深入陕北农村体验农民大众的思想感情,用画笔加以表现,平凡真实、感人至深。”在中央美术学院教授邵大箴看来,“刘文西在表现陕北农村生活、塑造劳动人民形象、刻画人物性格方面,他所取得的成就是中国当代艺术一绝。”

在展厅中,穿过形似陕北窑洞的联通各单元的通道,《祖孙四代》所折射的时代意义,吸引了很多观众的注意。画面中有第一代劳动者,经历过旧社会磨难仍然执着地劳动着。有第二代觉醒的劳动者,还有新中国成立后成长起来的拖拉机手,精神抖擞、朝气蓬勃,以及天真烂漫的小女孩,代表着陕北人民的希望。画作通过表现一家祖孙四代在田间地头休息的瞬间,浓缩了中国从传统农耕文明向现代工业文明转型的历史时代,既是普通农村家庭的具象画,也是时代群体的缩影。

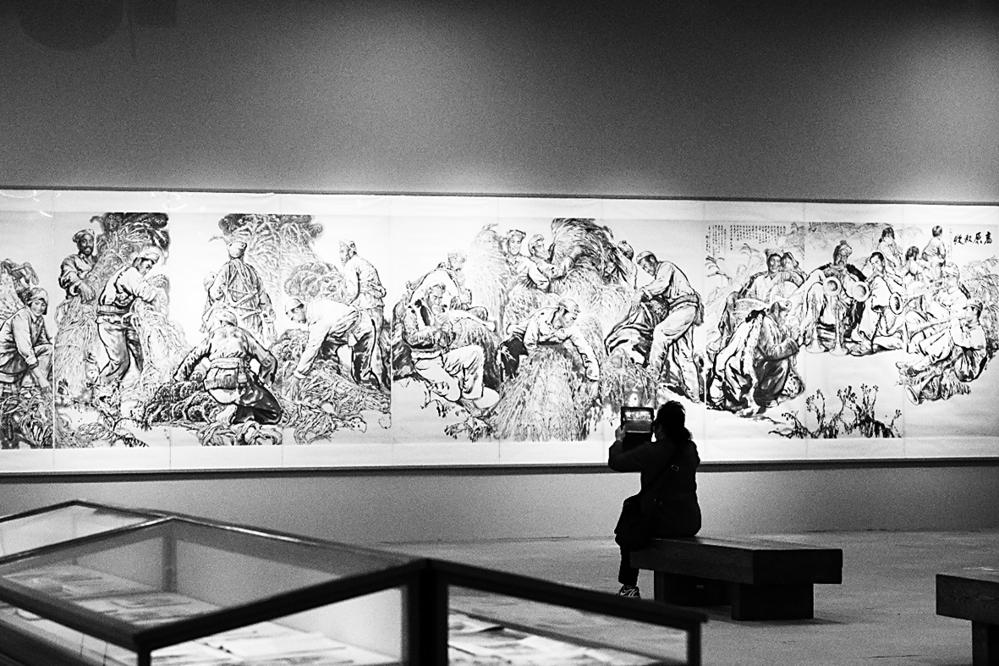

作为黄土画派的开创者,刘文西提出了“熟悉人,严造型,讲笔墨,求创新”的艺术理念。这需要画家长期地深入生活、磨炼技法。如果说作品《黄土情》中陕北腰鼓队红绸飘舞、舞姿飞扬、鼓声震天、热闹欢腾的场面,塑造了陕北人民热情乐观的一个瞬间,那刘文西倾尽30年心血完成的百米长卷《黄土地的主人》,则以构图宏伟、大气磅礴的画面,生动传神、栩栩如生的人物,全景式勾勒出改革开放以来,陕北人民在党的领导下阔步奔向全面小康的时代画卷。

跟随刘文西学习40多年的全国政协委员、中国国家画院原院长杨晓阳,见证了刘文西创作百米画卷的全过程。“从开始的刻画,到最后的完成,可谓呕心沥血。一般画家都是以绘画为职业,而刘文西是以绘画为生命。”杨晓阳谈到自己切身感受时说道,刘文西熟练运用中国传统笔墨与西方科学塑造相结合的方式,将画作中的每个具体人物形象都如实描写出来,用绘画手段来表现时代精神和时代审美。

刘文西曾在百米长卷首展时发自肺腑地说:“我爱画劳动人民,尤其是陕北的劳动人民,他们正直、淳朴、厚道、善良,他们不仅是我们永远牵挂的人,更是我们永远崇拜的人。他们值得我们画家永远画下去。”

把深情与真情扎进了人民心中

从组织策划到成功开幕,全国政协委员,中国艺术研究院博士生导师、国家博物馆副馆长刘万鸣作为总策划人,切身参与了展览的全过程。他听说,刘文西生前一直有一个愿望,那就是在国家博物馆举办一次个人作品展览,但由于种种原因,在他生前并未实现。刘万鸣将举办这次展览当作一种义不容辞的责任,“绝不会放弃能够促成展览的任何一种可能、任何一次机会,也不允许任何一个工作环节、任何一个展陈细节存在疏忽或者纰漏”。

功夫不负有心人。虽然出于防疫要求,国家博物馆每日入馆人数有严格限制,但展览个人预约参观人数已达6.5万人,这些人中有通过展览感受时代变迁的普通观众,有通过画作领悟绘画艺术的学生,还有专程从陕西来北京观展的“刘文西的朋友们”。自10月10日成功开幕后,观众长期持续的观展热情,让展览截止日期再三推延,从10月31日延至12月1日,后延至12月19日,近日又决定延至2022年1月5日。观众们在国家博物馆官方网站、微博和微信里的留言——“画家经历和画本身都传达了浓烈的热情赤诚,所以这些画是很有力量的。”“他是我奋斗道路上的前辈,一个文艺工作者决定以人民为中心的奋斗道路上的前辈。”“生于青山,魂归黄土。艺为人民,后者楷模!”“上周看过刘文西作品专题展,画作感情饱满真诚,充满对中华儿女的欣赏敬佩之情!”……见证着人们对刘文西画作的热爱与喜爱。

“这也算是完成了刘文西先生的一个心愿。”刘万鸣倍感欣慰地告诉记者。而对于展览受到观众欢迎的原因,他分析认为,刘文西在创作过程中,真正把对祖国、对人民、对领袖、对黄土地的深情与真情扎进去了,并扎进了人民心中。