作者:陈醉

前几年作画一幅,题款“故园有景忘不得”。

后来觉得此句颇有意味,一直萦回心头,想补句成诗。寻寻觅觅,终于来了灵感,于是凑成小诗一首:

故园有景忘不得,海岸红林小舟侧。

那夜春风好迷人,兴来休问平平仄。

吟来也觉蛮有画意,便依此作成了组画,取名《故园吟》。

在创作过程中能偶发灵感是很愉快的事情。诗也好,画也好,绞尽脑汁,突然摸到了“玄机”,找到了“钥匙”,好不兴奋。

仔细想想,我的很多作品,题材也都来自故乡。我的故乡在广东省阳江市,但作为创作题材,当然并不一定局限在这个“点”,而应是泛指自然人文风貌相同的广东、岭南一带。人物形象基本上是南方的,生活场景也都是南方的,大多是椰林芭蕉、菠萝荔枝等岭南的自然景象。所以,很多观众都觉得很新鲜甚至很好奇,因为有一些具体描绘的对象的确很多人未见过。

细想一下,真是有意思。我生活在北京,但在创作的时候,总是不由自主地画起故乡来。从广州开始沿着海岸线往西200公里,有一个地级城市叫阳江,它就是我的故乡。上个世纪初还是一个小县城,但我出生在那里,出生不久便离开了,到广州、南京等地生活。后来又回去上中学,中学毕业后又到上海上大学,此后就没有再回去了。再后来又在北京上研究生,定居北京。由于特定历史的原因,我对自己的故乡、家族史之类知之甚少,大概正因为这种“生疏”,在我的心底里常常有一种怀念,甚至,有时对一些原来不以为然的或者干脆就是不喜欢的事物,竟然会变得喜欢起来。这在心理学上称为“放逐心理”。也许,更贴切、更诗意的表达还应该是“乡愁”一词吧。

乡愁是什么?流行的解释是:深切思念家乡的忧伤的心情,是一种对家乡眷恋的情感状态。对故土的眷恋是人类共同而永恒的情感,谁都会思念自己的故土家乡。

说来有趣,在欧洲,乡愁从前曾经被定性为一种病,叫思乡病。这是17世纪一位瑞士的医生提出的:思乡病或乡愁指的是“一个生病的人因为他并非身处故乡而感觉到的痛苦”,或者“再也无法见到故乡的恐惧”。当时甚至还有致死的案例。思乡病较多流行还是在军队中,当打胜仗时比较少见,相反,战况吃紧时就多了。西方历史上对患思乡病的士兵有时以解除职务并送返家乡的方法来治疗。直至19世纪末,思乡病才逐渐退出医疗范畴。这是社会发展以及人群流动方便的结果。

中国古人对乡愁的处理方式,常常是将它酿造成心灵产品——诗歌。中国历史上也有一个典型案例:楚汉相争,项羽被困于垓下,汉军士兵唱楚地歌曲以引起楚军思家之情,瓦解战斗力,最终楚军兵败,楚王项羽乌江自刎。这就是成语“四面楚歌”的典故。唐代王维的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,崔颢的“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”,就是典型的乡愁。李白的“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”,虽然内中另有弦外之音,但其实质上也还是一种乡愁。

进入现代社会,乡愁的外延可能会更宽广了。由于人际交流的频繁和广泛,由于生存竞争的本能驱动,一种群体归属心理和乡土自尊意识也会逐渐增强。原本并没有觉得有多好的家乡也渐渐发现不少优点。常见的现象是几个来自不同地方的朋友聚在一起夸家乡、比优秀,比着比着就吵起来了。再放大来看,改革开放后很多人初次出国,往往不约而同会感受到“这是很好的爱国主义教育方式”,在国内再受委屈,出来见识一下似乎都会感受到祖国的优越。这些,想来也是潜意识里的“思乡病”的反应吧。

看来,我画画喜欢画故乡、写诗喜欢写故乡就不足为怪了。2017年应故乡有关部门的邀约曾写过一首《故乡赞》:

面海依山林木葱,湖上烟雨漠江风。

天下美景观不尽,最是故乡情意浓。

后刻石于故乡的碑林。阳江地域,山、海、岛,河、湖、泉一应俱全,风景秀丽,气候温暖,没有冬天。工业不发达,但有利有弊。弊者,经济不富裕,属中;利者,较好地保住了环境,的确是一个美丽宜居的城市。传统的土特产有豆豉、小刀、漆器。其实,最好还是餐饮——阳江菜,主要是海鲜。可惜只能局限于本地,“招牌”一直未能打出去。“鲜”是最重要的特色,本地人把鱼就叫“新鲜”。估计打不出去的根本原因就是食材无法保鲜,一冰冻运输,鲜味就大减了。广东的餐厅都爱标榜“生猛海鲜”,坊间还流行俏皮话“海鲜怕晕车”。所以要品尝阳江美食,还得亲自光临,其中还不乏不远万里的海外客人。

我赞故乡的美景,也赞故乡的美食。我曾为此题书:“天下美食在中国,中国美食在广东,广东美食在阳江。”这一点都不夸张,不是一般对家乡的偏爱,更不是“思乡病”的反应。鱼、虾、蟹、鲎,食材鲜活,烹调考究。到过阳江的外地朋友对其鲜美的味道都赞叹不绝、念念不忘。2018年,我也曾为其“打油”过一首《故乡美食》:

美食美景客穿梭,鬼佬风流爱鬼婆。

海胆饭香蠔情壮,一夜情浓余韵多。

南方方言颇多,得做些扼要的注释。广东的语言分三个体系,一是白话,二是潮州话即闽南话,三是客家话。“白话”即“北话”,应是唐代的官话,也就是现在的广州话,称粤语。也许大唐对这里的影响与同化是沁入心灵的,从前区别西装而称本地的衣着为“唐装”。因为被殖民过,很多人还被“卖猪仔”贩到美洲做苦工,较早接触西方文化并有所交流。我猜想,最早翻译英文的应该就是这帮人。“夏威夷”一词纯粹就是广州话,旧金山应该也是他们的意译。美洲的华人也许又是因为乡愁、思乡病,他们对自己的“根”很怀念、眷恋,在海外称自己为“唐人”,如“唐人街”。从中国去美国称去“金山”,从美国回中国称“返唐山”。外来语言也渗入本土,我们小时候报纸就叫“新闻纸”,打球就叫“打波”……

还是回到古语吧。粤语“话”是动词,说的意思。“话你知”,即告诉你,孟浩然“把酒话桑麻”。“几多”“几时”,是古语,李煜“问君能有几多愁?”苏轼“明月几时有?”即是。李煜接下来后句“恰似一江春水向东流”用粤语读押韵,现在的北方话不押韵,因为它是后来的。阳江话属白话体系,但要硬一些。也许是历史上这个部落比较古老,多次民族迁徙都没有能够把它完全同化,留下了更多甚至更古老的痕迹。如把碗叫“瓯”,《宋史·邵雍传》:“晡时酌酒三四瓯。”把锅叫“镬”,没有足的鼎,《淮南子·说山训》:“尝一脔肉,知一镬之味。”很有意思,这个字英汉字典都有。盛饭菜的篮子叫“箪”,《孟子·梁惠王上》:“箪食壶浆以迎王师。”白居易诗:“妇姑荷箪食,童稚携壶浆。”还有我诗中的“埕”,这些字现代语言基本不用了。还有“数人”,即数落人,这些词也基本不用了。最特别的是把女儿称“桓仔”,我至今还找不到出处,只知道是这个音而已。

再回到我的诗吧。“鬼佬”,岭南地域对洋人的谑称,从前有贬义,如今已属中性,犹如北方语系中之“老外”。鬼婆,南海产的一种小鱼,煲汤甚鲜。“鬼佬风流爱鬼婆”,显然借此巧合“一箭双雕”,文字上弄点趣味。海胆,海产,贝类,煮饭甚香。蠔即牡蛎,与“豪”谐音,行家称食之有壮身功效。埕,瓮、坛也,当地方言音同“情”。“一夜埕”,一种在埕中仅腌制一夜之海鱼,味极美,坊间戏称“一夜情”也。当然,上述都属富于特色风味美食。其实,就传统的海鱼,就有所谓“第一芒,第二鲳,第三第四鰢鲛郎”。还有鸡尾、黄雀、显鱼、锥鱼等等不胜枚举,难怪国人洋人,深爱不舍。

话再说回来。就绘画创作而言,对乡愁的流露,更多还是一些环境、实物的描绘。譬如,画棵椰子树、芭蕉树,那种乡土特色马上就出来了。与此同时,故乡的记忆、故乡的眷恋也出来了。当然,这也是美食。故乡的热带水果非常丰富,荔枝、龙眼,香蕉、菠萝,洋桃、木瓜、番石榴……难以一一列出。

2021年,阳江市举办了一个规模相当大的活动:《乡村振兴·大美漠阳——中国美术名家画阳江美术展览》。来自全国各地数十名画家利用“五一”假期来阳江写生,8月,画家们创作的180幅作品在广州展出。我有幸应邀回故乡参加了这次活动。我创作了三幅作品,《绿萝赞》《故乡有巨果》和《仙人鞭上舞火龙》。《绿萝赞》是“命题创作”。市领导找到我,说有个地区就是靠种植绿萝致富了,希望我能画一幅这个题材的。不一定要写实,表现一种愉快、喜庆的气氛就够了。还专门送我到种植基地参观体验,简直像大工厂车间一样的大棚,一片碧绿颜色,甚是壮观。这些绿色,由此源源不断地“渲染”到城市、家庭,播撒美好,收获酬劳,致富乡里。我在画中题诗:

绿叶点染千家色,萝藤牵出万众情。

更喜今朝奇功立,致富榜上留芳名。

第二幅是《故乡有巨果》。离开故乡,留在我脑海中印象最深的就是菠萝,所以它常常会成为乡愁的载体。菠萝是热带水果,木本,长在树上的,所以也称它木菠萝。味甜而浓郁,也称波罗蜜,大概也是为了与另一种菠萝区别。菠萝的生命力极强。在农村,房子旁边如果有棵菠萝树,说不定什么时候屋里床底下会冒出一株小菠萝树苗来。它最惊人的特点就是大,大到有的一个就达20多公斤,达到半个人的高度,这应该是大自然中最巨大的果实了。光是画菠萝,没有参照物,不容易显出它的巨大。画中一个小女孩悠闲地倚在一旁,一对比,“巨大”出来了,色彩出来了,形式感出来了,情趣也出来了。也许我们能轻易抱得起小女孩,但却抱不起菠萝……画中题诗:

故乡有巨果,其名曰菠萝。

大者比水桶,浓香赛蜜多。

在北京,友人未见过此物。看了我的画,质疑太夸张了吧,哪有那么大的水果?我只好找出照片来科普。

所谓另一种菠萝,是草本,长在像剑麻、龙舌兰一类的植物上。海外华人叫凤梨,不知道是不是因为龙舌兰像凤尾,意思就是长在凤尾上的梨?英文名字更有意思,给它造了一个名词,就是“松树”和“苹果”两个词叠在一起。猜想是这种菠萝表面有“鳞”,像松树一样。但又像苹果一样好吃,所以称“松树苹果”?而阳江人称番伽子或番菠萝。“伽”是当地对龙舌兰的方言称呼的音译,即龙舌兰的果子。番,番邦,古时候指外国、外族,带贬义,后来泛指外来的。还有西字,洋字,即西洋,后来也是泛指外来的。所以凡是冠有这些字的,一看就知道是外来的。凤梨是地道的舶来品,16世纪才从巴西引进,所以叫番菠萝。典型的例子如番茄、西红柿,还有番薯、西瓜、洋葱……

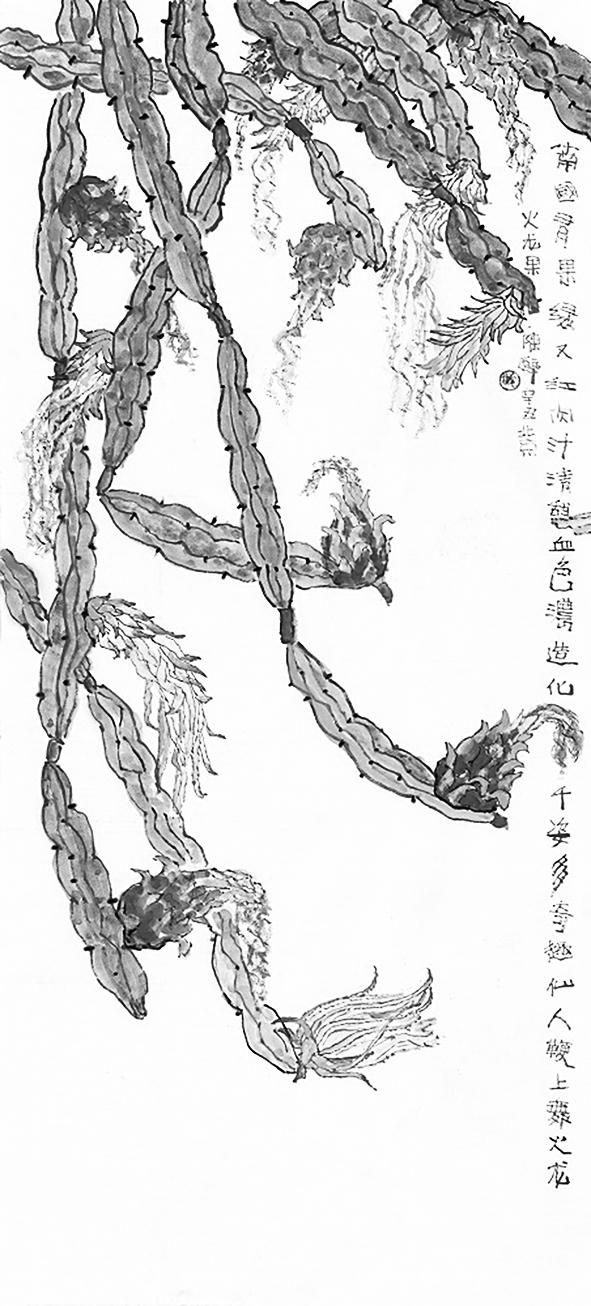

第三幅是《仙人鞭上舞火龙》。火龙果是仙人掌类植物,估计近三四十年才引进种植的,现在市场上很常见了。但它的生长状态恐怕很少有人见过,我也是数年前访问宝岛时初睹芳容。而这次在故乡近前观赏,就禁不住喜悦专门为它造像了。水果摊上的火龙果本身就很艳丽,玫瑰红色和嫩绿色外表以及血红色肉质对比很强烈。在果园里看就更是有趣了,没想到在一根根带刺的仙人鞭上会长出如此美丽的果子,它们两个组合在一起本身就很奇异。再加上开花时那些花瓣像彩带一样灿烂飘逸,犹如凤凰尾巴,太入画了!其实应该美名“火凤”,不知道为什么取名“火龙”?感叹造化之功,题诗一首:

南国有果绿又红,肉汁清甜血色浓。

造化千姿多奇趣,仙人鞭上舞火龙。

近期画了一些花果小品,多是柿子、石榴之类,色彩火热,题款多为“好柿多多”“红红火火”之类喜庆词语,没想到观众甚是喜爱。接着又画了这些南国风韵,如菠萝、火龙、木瓜、芒果之类。看惯了几百年松竹梅兰的观众,面对这些陌生、新奇甚至怪异画面,难免不是一种刺激,多了一分热闹。那些平民收藏家流连于画廊网络觅其所好,论家说我走下了只画美女人体的“象牙塔”。而画商则是看上了商机,他们径自找到我,说想要100幅,甚至1000幅。我吓了一跳!我说,我这是创作,而你那是印刷……他们似乎比我还要诧异:“这年头,还有不爱钱的?”

真是那样“印刷”的话,乡愁就没有了。我爱钱,但更爱象牙塔!

(作者系第九、十、十一届全国政协委员,著名画家)