2017年10月,习近平总书记带领新一届中央政治局常委集体瞻仰红船,饱含深情地指出:“上海党的一大会址、嘉兴南湖红船是我们党梦想起航的地方。我们党从这里诞生,从这里出征,从这里走向全国执政。这里是我们党的根脉。”把南湖红船与“梦想起航”和“党的根脉”连在一起,既是对慎终追远、寻根祭祖的文化道统继承,又是对中国共产党长期执政、固本培元的文化自觉和文化自信。

自民族歌剧《呦呦鹿鸣》上演以来,我对歌剧创作的兴趣愈浓,冲动愈甚,可以说,我已经被歌剧深深地吸引。当文字插上音乐的翅膀,在剧场穹顶回旋,似乎让人感觉拥有了整个夜空,徜徉在璀璨星辰里。曾有媒体记者问我:“是怎样的机缘让您和民族歌剧《红船》相遇结缘?”说到创作机缘,中国共产党诞生及其一百年的发展壮大就是机缘。中国共产党从一艘小船到巨轮,从南湖驶向汪洋,从仅仅58名党员发展到9千多万党员,成为世界上最大的政党,有挫折、有牺牲,却历经百年辉煌历程,堪称一部人类史诗,而歌剧尤其擅长表现史诗题材。当史诗题材与史诗的表达碰撞在一起,一定是相得益彰的幸事。民族歌剧《红船》的创作,开始动笔于我挂职四川工作期间的2018年11月,当时,我突患急症,正住院治疗,一边在病床上输液,一边在电脑前敲字。一只手打肿了,换另一只手输液,肿着的那只手继续敲字……不仅仅是为了赶进度,而是我已被97年前那个平常但特别的日子,被那群陌生而熟悉的人牵引。冥冥之中,似乎看见一艘时隐时现的画舫正从历史深处朝我驶来……

歌剧《红船》是我创作的30多部舞台剧中,投入最深、付出最大的一次创作。因为,我面对的是如此纷繁复杂的一段历史,面对的是中国历史上“开天辟地的大事变……”我曾多次参观、瞻仰“中共一大”上海会址和浙江嘉兴南湖的“红船”。在嘉兴参观“红船纪念馆”的时候,我曾被一幅“苍茫大地”的巨幅油画吸引,久久驻足,不愿移步——画面上,背影是愁云密布的前门楼子,而中国共产党创始人李大钊、陈独秀凝望着苍茫的中华大地,眼睛里既充满着忧心忡忡的神情,又饱含着坚毅不灭的希冀……这幅画所描绘的情景,被我衍化成戏剧情节——李大钊乔装成车把式,赶骡车将陈独秀送出北京城,送往天津,再转往上海,南陈北李,南北呼应,相约建立中国共产党。当二人面对苍茫的中华大地,不禁发出无尽感叹:“问苍茫大地,生命中不可承受之痛,黄河在呜咽,长江在呻吟,炎黄的子孙,五千年文明,四万万同胞却民不堪命;问苍茫大地,生命不可承受之重,黄河在凄恸,长城在塌崩,阴霾吹不尽,愁云满眼浓,偌大的家园却无处安魂。我忧心忡忡,也始终笃信,总有那么一天,没有压迫,从此国富民强,没有剥削;从此繁荣昌盛,当家作主的人民,这就是我的梦和初心。”

此外,我还查阅了大量历史文献,像“中共一大”通过的《中国共产党纲领》《关于当前实际工作的决议》以及陈独秀、李大钊起草的《北京市民宣言》等。翻阅了《新青年》《湘江评论》上刊载的文章。有生以来第一次读了《共产党宣言》,说起来汗颜,此前真没通篇读过,只熟悉“一个幽灵,共产主义幽灵,在欧洲上空徘徊……”这宣言的开头第一句。我也找出了李大钊迎接陈独秀出狱时,他所作的《欢迎仲甫出狱》一诗。我将这首诗几乎原封不动地搬用在剧中,不仅增强了历史真实感,而且于戏剧情节里的设置也显得恰如其分。我还阅读了毛泽东、李大钊、陈独秀和其他参加“中共一大”党代表的各种传记和回忆录,还有党史专家撰写的大量研究文章。不完全统计,几百万阅读量还是有的。

有时候,艺术激情虽然难能可贵,但仅有激情却远远不够的。创作重大历史题材作品,掌握大量翔实的历史史料和素材是必要的,但也还需剧作剪裁,正如李渔所说:“编戏有如缝衣,其初则以完全者剪碎,其后又以剪碎者凑成。”又像是阿·托尔斯泰说的那样,作家要用“自己的火焰使他变得光彩夺目。”

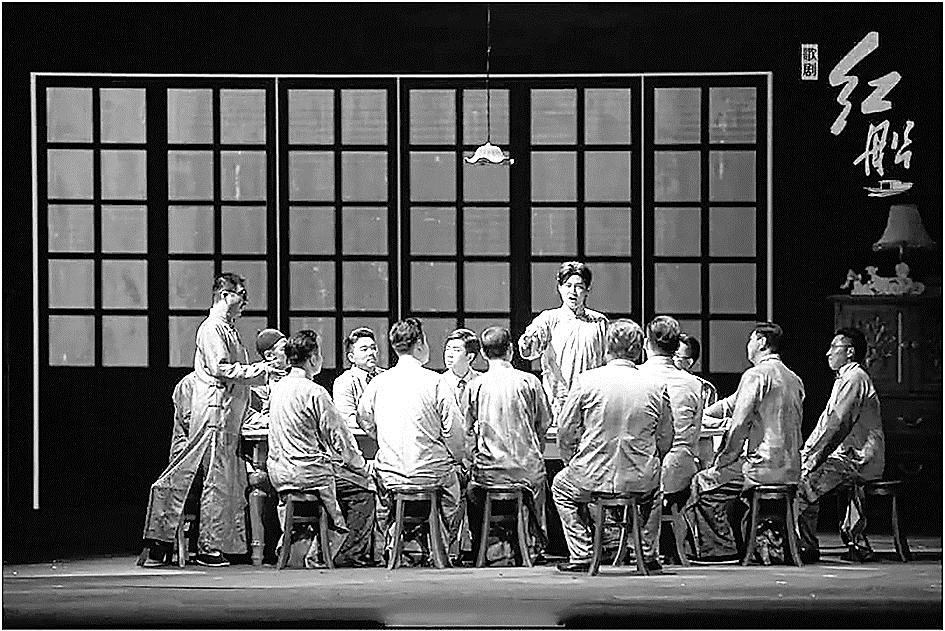

戏剧是时间和空间的艺术。《红船》除在序幕交代“中共一大”第六次会议在上海召开时,突遭法租界巡捕房巡捕冲击的背景之外,后面的两幕六场戏,再加上尾声,主要情结线索发生的时间都在1921年8月初的一天里,地点都集中在南湖画舫上——从参加“中共一大”第七次会议的11名代表登上南湖画舫开始,到“五四运动”的风起云涌,营救陈独秀的群情激愤;从南湖会议上党代表们对“纲领”的论辩,到李大钊、陈独秀乔装出城,面对苍茫的中华大地,发出无尽的喟叹;从画舫上党代表们沉着应对军警的搜查,化险为夷,到北京福佑寺,毛泽东与细妹子的向天之问;从画舫上党代表们为党命名,到毛泽东与杨开慧在湖南长沙青山祠举办新式婚礼;从陈望道翻译《共产党宣言》的兴奋不已,再到湘江岸边,杨开慧遥送毛泽东赴上海参加“中共一大”的深情咏叹。最后,党代表们在画舫上呼喊着“中国共产党万岁!”——“万岁,轻声的呼唤,见证这一刻瑰伟。告诉天空,把梦想放飞,开天辟地永不消褪。告诉江山,将初心滋培,敢为人先风云应对。万岁,高声的呼喊,见证这一刻荣辉。告诉时间,这一瞬无悔,从此定格年年岁岁。告诉未来,这一点星辉,点亮满天星辰不坠。”历史上开天辟地的一瞬从此定格在后人的记忆和纪念之中。

《红船》一剧共有16次时空转换。时间跨度在1919年5月4日到1921年8月之间;空间上,时而北京、时而上海、时而长沙、时而嘉兴,但无论时间如何变幻,空间如何转换,南湖上的画舫和八月初的一天既是戏剧的起点,从此辐射出去,最终又回到画舫和8月初的一天,也是戏剧的终点。

在我看来,现实中的时间和空间,既是有限的,更是无限的;戏剧时间和空间同样如此。停泊在嘉兴南湖岸边的画舫,空间是有限的,开创的却是无限的事业;八月初的一天,只是历史长空中有限的时间,却开启了百年历程。戏剧舞台不过是个匣子,空间是有限的,艺术的表现却是无限的;戏剧演出时间不过百十来分钟,反映的却是风云变幻的无限。

有一首歌,李大钊唱了,毛泽东唱了,千百万劳苦民众也唱了,“我有一个梦,总有那么一天,沙漠变成草原,沧海变成桑田。我有一个梦,总有那么一天,没有剥削,没有压迫,人人平等的家园。我有一个梦,总有那么一天,人民幸福,民族复兴,富强民主的信念。我有一个梦,总有那么一天,中国终将站起来,挺立在世界之巅。在天安门前,我发下宏愿,这个梦并不遥远,这个梦必定实现。”