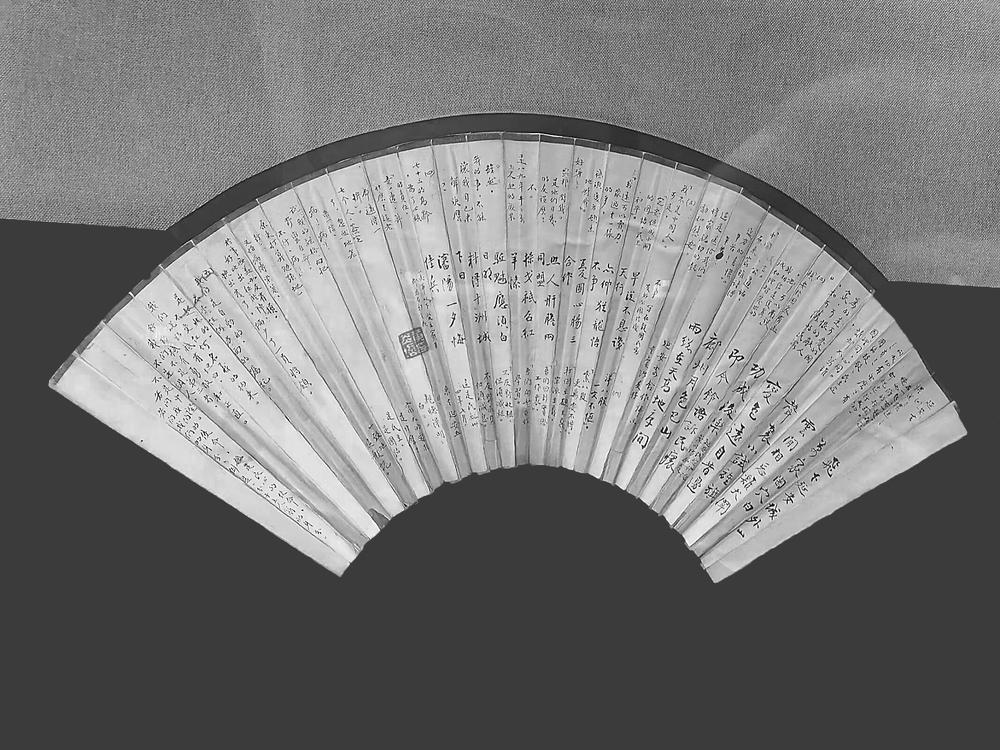

在天津中国人寿金融中心艺术鉴赏中心黄之永先生收藏展上,陈列着一把泛黄的黄炎培的折扇扇面。黄炎培曾孙黄之永说,这是1945年7月1日至5日,黄炎培访问延安时使用过的一把折扇的扇面“延安去”,折扇现藏于其父亲黄观鸿(黄万里之子)家里,这是第一次公开展出,有着重要的史料价值。

“飞下延安城外山”

扇面上清晣可见当时黄炎培用毛笔在扇面上写下《自重庆之延安》《延安去》等诗歌。

6月29日,“得通知,准一日晨八时启程赴延安。整理行李,理发。”黄炎培做好了去延安的积极准备。

7月1日,“九点三十五分起飞”“机从晴明天空中北行,白云朵朵现出萧闲姿态,沿着一曲一折之嘉陵江直线前进,十一时既过,机升高至八千五百公尺,则秦岭山脉来矣。”黄炎培记叙道“自重庆至延安,空程四百五十英里,每小时行一百二十里。”黄炎培在机上鸟瞰大地,“川陕山川原野,回不相同。”

“过西安竟不及觉,既抵延安上空,从万山之隙,直飞而下降也,少顷,欢迎者成群而来。”对于毛泽东等中共中央领导同志亲临机场迎接的场面,黄炎培一行受宠若惊。

飞机缓缓地停在了停机坪上,搭上舷梯,黄炎培一行走下舷梯,毛泽东招招手,迎上前,双手紧握着黄炎培的手说:“我们20多年不见了!”

黄炎培一下感到很愕然:“主席,我们这是第一次见面啊!”“前(1920年5月的一天)曾见过,尚是在上海江苏省教育会欢迎杜威博士会议中。”毛泽东笑着说:“您在演讲中说中国有一百个中学毕业生,升学的只有多少,失业的倒有多少多少,这一大群听众中有一个毛泽东。”

“嗬,原来如此!”黄炎培恍然大悟,连连称道:“好记性,好记性!”这令黄炎培感动不已。

扇面上《延安去》共六首,其(一)曰:“欢迎!欢迎!左一起,右一起,在探听他们行踪。都祝这一行成功。问成功有望么?有!有!团结,杀敌,民主,建国,理同,心同。谁也不为谁,为的是可爱的国家,可恨的敌人,和可怜的民众。”(二)曰:“‘只要于国家有益,都可以商谈。’我相信是从真诚和理智发出的诺言……”

下午黄炎培等即展开了参观考察,所见所闻,兴奋不已,夜不能寐,日记中欣然写道“廿四时就枕,如在巴窗白月下。”

“相传有客过茅台”

2日,天刚露出鱼肚白,黄炎培清晨五时起,作七律一首《自重庆之延安》。扇面上写道:“飞下延安城外山,万家陶穴白云间。相忘鸡犬闻声里,小试旌旗变色还。自昔边功成后乐,即今铃语诉时艰。鄜州月色巴山雨,奈此苍生泪欲潸。”

“下午,访毛主席于其宅杨家岭,六人(参政员)述来意后畅述意见。”会见在大会堂后边的一间会客室里进行。

会客室墙壁上挂着几幅画,黄炎培惊奇地发现自己当年题在沈叔羊先生画上的《茅台诗》:“相传有客过茅台,酿酒池中洗脚来。是真是假吾不管,天寒且饮两三杯。”现在连诗带画挂在这里,令黄炎培倍感亲切。

“晚,中国共产党中央部招餐”,招待黄炎培等。餐后,“入民众教育会开欢迎晚会”,由陕甘宁边区政府主席李富春主持,周恩来致欢迎词,强调民主和团结。黄炎培致答词说:“我们来延安的目的就是为促成全国团结而努力”。

3日,“午后十五时,毛主席等约来续谈。”20时,毛泽东、周恩来、朱德、林祖涵去到黄炎培等下榻的招待所,续谈“国民大会停止进行;从速召开政治会议。”“中共提出政治会议之组织;政治会议之性质;政治会议应议之事项。”会晤至晚上23时半。

4日,黄炎培和冷御秋二人与毛泽东长谈,反对主观主义、正统主义。“到毛泽东家,为第三次正式商谈。”

黄炎培与毛泽东的几次促膝长谈,关系亲密。黄炎培把谈话内容也写在了扇面上。《延安去》(六)写道:“‘洋八股一文不值,党八股更万要不得。’‘打倒主观主义,宗派主义。’‘我们回到实际工作里。’‘我们向老百姓学习。’‘不反对取租,但须减租。’‘不反对取息,但须减息。’”

扇面中部,黄炎培赋七律“……操戈只招红羊惨,驱魅应须白日明;料得十洲城下日,沈阳一夕悔佳兵。”并盖有自己的印章,表达浓浓的爱国情怀。

黄炎培说:“来去延安五日,亲听得明明白白。最大的要求是什么?是民主,是团结。一致地这样说。”

在延安,一切都让黄炎培等感觉新鲜,如韬奋书店、新市场、新建筑、供应总店、商店、医院、学校、医科大学、延安大学、附中、自然科学研究院、拥军公约、联合木器厂、货币、妇女的装饰等,街道整洁,卫生干净,处处不同。

延安大街上写的黑板报,一是报告卫生,二是解放区的意见箱,直接提意见,民主氛围十分浓厚。

五天的考察结束了。5日,“午十二时到机场,毛泽东、刘少奇、周恩来等送上机。十二时五十分起飞,三时半大雨中抵重庆。”

“延安归来”

回渝后,由黄炎培口述,夫人姚维钧执笔,写成《延安归来》一书,于8月10日由重庆国讯书店出版,初版20000册,几天内就被抢购一光,成为大后方轰动一时的畅销书。有人劝阻黄炎培不要著书为共产党作宣传,以免遭受人身危险。他坦然地说:“我只是用朴素的写真笔法,秉笔直记所见所闻和所交谈,绝对不加渲染,但一看就感觉到共产党完全为人民服务。”

黄炎培在书中写道:

“有一回,毛泽东问我感想怎样?”

我答:“我生六十多年,耳闻的不说,所亲眼看到的,真所谓‘其兴也浡焉,其亡也忽焉’,一人,一家,一团体,一地方,乃至一国,不少单位都没能跳出这个周期率的支配力……一部历史,‘政怠宦成’的也有,‘人亡政息’的也有,‘求荣取辱’的也有。总之没有能跳出这周期率。中共诸君从过去到现在,我略略了解的了。就是希望找出一条新路,来跳出这周期率的支配。”

毛泽东答:“我们已经找到新路,我们能跳出这周期率,这条新路就是民主,只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈,只有人人起来负责,才不会人亡政息。”

在黄炎培看来“这话是对的”,因为“只有把每一地方的事,公之于每一地方的人,才能使地地得人,人人得事。把民主来打破这周期率,怕是有效的。”

这就是黄炎培与毛泽东“窑洞对”的“历史周期率”对话。

“我认为中共朋友最可宝贵的精神,倒是不断地要好,不断地求进步,这种精神充分发挥出来,前途希望是无限的。”黄炎培写道。

(作者系民建中央理论研究委员会委员、民建成立旧址陈列馆首任馆长)