黄仕忠

过年了,挨家挨户都要搡年糕。有了年糕,也就有了年的气息。所以,阴历十二月一到,搡年糕,便是小村里家家户户的大事。

乡人称年糕为“大糕”,“大”念作“驼”;“搡”,意为把东西重重地顿放,也就是鲁迅小说《呐喊》里“装好一碗饭,搡在七斤的面前”的这个方言用字。我小时候学得一首童谣,道是:“大糕嘭(pang),年豕呴(gou),囝囝有得昻(ang)。”

这通常是奶奶抱着小孙儿,一摇一摇、一顿一挫地念诵的,句末的那个字要说得特别重、叫得特别响。

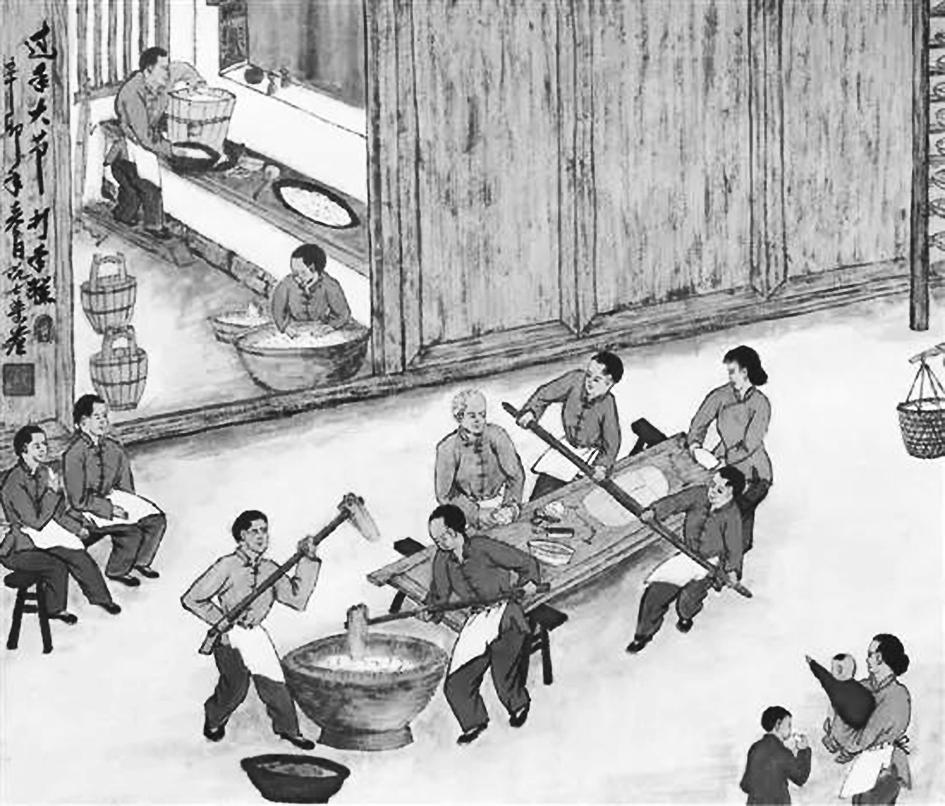

这童谣隐含的影像,是三个大汉合力高举着大木椎,发力撞击石臼中的年糕团,发出嘭、嘭的声响,周围则是搓年糕、印年糕、排年糕的人群,烛光闪烁,人影穿梭,热火朝天;杀猪佬来到村里,帮助宰杀养着过年用的肉猪,发亮的尖刀刺进去的时候,肥猪发出了“gou”(g为浊音)的叫声,冒着热气的猪红哗哗流进水桶,似乎肉香已经飘来;在这些热闹非凡的声音和糕味肉香之中,传来了过年的气息,盼望已久的“年”就要到来,小囝囝就可以张大嘴巴“啊姆、啊姆(合音为‘ang’)”地有的吃了,而过年时的“分岁夜饭”,也是一年之中唯一一次可以敞开肚子大吃的时候。念着这样的童谣,让人不由得口水直咽。

一

搡年糕,不能用早稻米,早米没有黏性,入水即散,必须用晚稻中的粳米。

这年糕米的处理,也有讲究。先要选米。碾米机碾出的米,间或带有未脱壳的谷子,如果去不干净,年糕就会带上灰色,不够白净,所以要用风车大力扇过,接着用网眼稍大的米筛筛过一遍,去掉碎米糠屑,再用细眼的隔筛隔过一次,将未脱壳的稻谷用手捧去,留下的便是饱满的米粒。

其次是淘米。碾回来的米,还带着糠尘,要用淘箩加以淘洗,直到不再有白浊的颜色出来,才算完成选米。然后再作浸泡。

记得母亲会先用井水把米浸泡大半天,待它膨胀之后,再放在晒箕上沥干。然后两位姐姐和我,两人推麦磨(石磨),一人添米,每推一转就拨一撮米到磨孔中,米粉像雪花一般飘落,洁白而蓬松,摸着凉凉的、湿湿的,和冬天的雪很是相似。这叫“水磨粉”,做成的年糕特别柔韧,口味最好。如果用干米直接磨粉,就会燥而硬,扎牙齿。100多斤的“水磨粉”,往往要推一天磨,甚至再加上半个夜晚。有一年是大雪天,我凑在姐姐边上推磨,望着盖满屋脊、足有一尺多厚的白雪,心想:“要是这些都是米粉就好了,那整年都能吃上年糕了。”

正式搡年糕前,要先蒸粉。

蒸粉用“蒸”来蒸,那是一个下阔上窄的木桶,高约一米,底部直径与镬面相同,下部装有饭架。把它架在灶头的铁镬上,在镬中装满水,在饭架上放上纱布,负责烧火的就在灶下烧火。

烧火用的是积聚了一年的柴爿,以保证火力充足,那样糕粉才能快速蒸熟。年糕搡制的快慢,直接取决于蒸粉的速度。烧火人快速用力地抽动风箱,火光一闪一闪,映红了镬窠(炉膛)。家中孩子则裹着棉袄,依偎着灶火,等候吃糕。

糕花师傅在灶台边的桌子“打糕花”:在孛篮里倒入米粉,加上七八十度的汤罐水,双手边拌边抖,让粉结成小块细缕。这水不能加得太多,粉太湿,会煮烂;也不能加得太少,粉太干,又会蒸不熟。一次可放大约十四五斤米粉,这叫“一蒸”。

待到蒸熟后,搬动蒸桶,将熟粉倒入足有直径一米的大石臼中,先由一个“打手”用一个七八斤重的碓头搡、揉、捣,将散粉捣成糕团,再大力打搡三五下,便完成了前奏工作。

正式搡年糕,用的是斗桶大小的檀木做的大碓头,装有一条成人手臂粗的柄,长约一米左右,整个碓头有三四十斤重,头部为圆锥形,须得三个壮劳力一同发力,才能举得起来。这三个搡手一组,相互配合,前方之人发力抛举,中间者掌控方向,柄尾之人负责坠劲。他们“嗨”的一声,把碓头抛举到最高点,仿佛要掷向天空,再用力拉木柄,巨大的碓头就急速下坠,夯入黏米团,发出巨大的“嘭”声,连地面都微微震动,这声音在夜间可传彻寂静的山村。

另有一人担任“拨手”,坐在石臼前,旁边置一盆冷水,待碓起时,用沾了冷水的双手,将搡散的热糕拨拢成团,须要敏捷而稳当,方能避开再次下冲的碓头。拨手也是指挥者,他扯动着糕团,指挥着碓头搡击的位置。檀木碓十分沉重,每一组才搡得八九下,三条穿着单布衫的大汉便已经是满头大汗,听得气喘声,那拨手便轻拍一下臼沿作示意,于是碓停,更换一组。人员共有三组,一轮过后,还有第二轮,经过四五组夯搡之后,才算完成年糕的搡制。这样搡成的糕团,密实而有韧性,咬着最有滋味。

结束时那最后一下搡击很有讲究,之前拨手已经根据情况,指挥着把糕团搡成饼状,最后拨手重重一拍,三个搡手大喊一声,用尽全力把糕团击穿,发生一种撕裂声,完成搡制。拨手左手提起糕团,右手从击穿之处穿过,抱在身边,边转边捏,捏成圈状,再将其拧断拆开,就变成碗口粗的糕条,这糕条仍有将近100度高温,拨手此时成为分糕人,先沾一下冷水,然后用虎口将糕条拧成一个个拳头大小的糕团,俗称“大糕只”。众人则围着用大门门板搭成的糕台,中间粘着几支洋蜡烛,将一个个糕团搓成十五厘米长的圆条,一排排放好,另有专人用印糕板把圆条压扁成型。

印糕板长一尺、宽一寸半,长方形,漆成红色,正面两端刻有波浪形条纹,中间为花朵,所以印成的年糕,背面平直,正面有条纹与花样,十分美观。

搡年糕、做年糕都是男人的事情。待到做好之后,各家的女人们才过来,将年糕移放到另一房间里,那里已架起养蚕架,上面摆好了层层的晒箕。她们把年糕间隔一些距离置放在圆圆的晒箕上,一排排旋转着摆放,十分美观。待到年糕凉透,叠加时不会相互粘连变形,才收入箩筐,带回家中,自作存放。

几位手巧的叔叔,还会做“年糕老虎”。那是用年糕做的各种动物,我见到过的有老虎、兔子、小狗、麻雀之类(也有做成花的),最受孩子们的喜爱。

二

搡年糕一事,连上打糕花,揉糕团,总共需要将近20位壮劳力,所以搡一次年糕,很是不易,通常必须由一户比较富裕的人家来牵头,几家甚至八九家人联合起来,才能成事。搡年糕时,来帮忙的人多不多,人气旺不旺,也是这个家庭在村里的地位、声望、人缘的综合反映。

我晓事的时候,已经是“文革”中期了。那时我家每年都是跟着小嬷嬷(小奶奶)家一起搡年糕。因为堂伯是工人,小嬷嬷家的经济条件在村子里是比较好的,所以每年都要搡上十来蒸。我们一家6口人,我记得最多的一次搡了10蒸,也算是比较多的了。很多人家仅搡一两蒸,只是过年时尝尝味道而已。

搡年糕一般在晚上。通常五六点钟开始,直到半夜才结束。

自家要搡年糕的,自然要出人,但也有些人家,家里没有壮劳力,所以还要再请好几位来帮忙的,但不用给报酬。那些参与者很多人有意不吃晚饭,便是期待着搡出的年糕来填肚子。最早搡好的糕团,会被饥饿的、尝鲜的人吃掉许多,所以一般人都不愿意被安排在前面。小嬷嬷体谅别人,总是把自家的放在最早,然后笑眯眯地坐在门口,抬手示意,请大家尝鲜。所以第一蒸年糕常常所剩无几。

小嬷嬷会把那些才做一两蒸的安排在中间,那个时候,壮汉们的肚子应已装满,可以保证把做好的年糕一条不少地带回家去。如果排得太晚,可能要到半夜,村人原本早睡,也不好让人家为了10来斤年糕等一个晚上。所以一般是搡得比较多的人家垫后。而那些偷偷吃糕的,也会选那些做得比较多的人家的糕。如果连这样的眼色也没有,回家后就会被“内客人”(妻子)责怪。

各家的年糕,每一蒸留下三条(约一斤重),留做结束时的“夜点心”,通常是青菜炒年糕,这算是制作的成本了。

刚搡好拧下的“大糕只”,温热柔韧,不须任何调料,便是滋味悠长。孩子们则是一直缩在被窝里,巴巴地等着轮到自家,待到吃过这热乎乎的“大糕只”,才心满意足地睡去。

在冬日漆黑的夜晚,阴雨绵绵、异常寒冷,那嘭嘭的年糕声一直响到夜半,给小小的山村添加了些许生气。

三

搡年糕时,最有技术含量的活计,就是“打糕花”。我父亲自豪地称自己是村里最好的“糕花师傅”。比我父亲长一辈的,则是定汉爷爷。

“打糕花”本身不算太难,难的是蒸粉。待铁镬中的水烧开,蒸汽上行,便将糕花粉分批放入蒸桶,过得一炷香时,观察已熟,取出来搡杵。所以这火候的把握,很有讲究。蒸过头,熟透了,糕团太烂,无法搡击。蒸不够,则会夹杂生粉,做出的年糕不韧,入水易碎。

定汉爷爷打糕花,待水烧开,便往蒸桶里放米粉,然后一层层匀称地撒上,直到桶顶,待到热气透出粉层,往往只有一小片已先熟透,另外半桶仍是生粉,故难免夹生,却不知道原因。我父亲学的就是定汉爷爷的手法,运气好的时候没问题,大多数情况下,也是半生不熟。

有一年,父亲去杨村帮助朋友家搡年糕,那次打糕花的,是泰南村来的师傅。父亲在边上偷偷观察,发现那泰南人放了第一层粉之后,就不再是一层层均匀地撒粉,而是哪一边透出热气,就往哪一边撒,结果一边已经堆得高高的了,另一边却几乎没有放。那个时候还没有引入风箱,只靠烟囱,火不易旺,所以灶里的火力并不是均匀的,总是会偏向某一边。如果只是机械地一层层加粉,往往火力足的一边已经熟透了,火力不够的一边却还没有动静,于是造成夹生。明白道理后,父亲蒸粉就再也没有出现过夹生的情况,所以他取代了定汉爷爷,成为村里的糕花手。

泰南在湖区,那是诸暨盆地的产粮区,稻米产出多,年糕也搡得多,对他们来说,这只是一条从祖上传下来的简单知识。而我们这个小山村,在我父亲年轻的时候,不过20来户人家,年糕搡得不多,所以一直没人知道这个诀窍。

四

年糕的搡制,费时费力费柴,成本很高,所以后来有人琢磨出了一种制年糕机,用这种机器轧制出来的年糕,比手工搡制更加柔韧,煮不烂、耐咀嚼,人称“橡皮年糕”。

记得是1970年前后,下章村人安装了一台制年糕机,开始受理年糕的加工。只需把米带去,从磨粉到成糕,“一条龙”服务,加工费一斤才五分钱。

那年我10岁,冬天特别寒冷,我和哥哥的脚上手上都起了冻疮。父亲用双轮车拉着我们到40华里之外的县城医院就医,医生给了一些涂抹的药膏。回程时,父亲特地带我们拐去下章村的年糕加工厂观看。我从远处看去,黝黑的棚屋里,雪白的年糕条从一个小孔里急速地喷出来,工人用大剪刀把它剪成一截一截的。加工厂的人热情推广他们的新事物,给了我们一条新剪下的年糕品尝。我得到了半截,感觉比“大糕只”还好,因为更有韧劲。

我父亲向来对新事物、新技术抱有很大的兴趣。他在“高级社”时就是社里第一部抽水机、碾米机的装配使用者之一,还是我们村第一个买双轮车的人,并且很快就掌握了补胎、充气等修车技术,他对机器充满了好奇。其实父亲之前就做了考察,已经决定今年就做“机器年糕”。让我们俩去品尝,则是希望我们站在他一边,以便说服我母亲。于是小嬷嬷组织的搡年糕,虽然我父亲仍去帮忙打糕花,我们家却没有参与。

村里的女人们喜欢在井埠头、溪水边议论家长里短。母亲同辈的女人们对我家的选择感到有些奇怪,并且对“机器年糕”这种东西很不以为然,觉得不过是为了省点钱找的借口,还对我母亲说了一些不太中听的话。母亲刚刚因为妯娌矛盾,受到不小的刺激,所以坚决不同意做“机器年糕”。部分原因还在于,我说机器年糕很好吃,但我哥却嫌弃说太韧太硬,一点也不好吃。所以无论我父亲怎么解释,母亲都不听,生气之下,把自己关在楼上,拴上了门闩。我大姐从楼梯间的窗子爬进去打开房门,我战战兢兢地跟在父亲后面进去,见母亲坐在床前抹眼泪,梁上还挂着一条很粗的麻绳。父亲晚年,我跟他说起这个恐怖的记忆,父亲叹了一口气,说这是他一生中与母亲唯一的一次冲突。

最后,我父亲妥协了。但村里人家都已经搡过年糕,年关已近,一时也叫不到人,幸好父亲问到邻村一个朋友还在张罗搡年糕,搭在一起,总算搡了年糕,也能平安地过了这个年。

最初机器轧制的年糕,确实也还有很多不够完善的地方,但比手工年糕则要好很多,因为方便,而且便宜,还可以少费许多心力。后来又经过不少改良,例如手工剪糕变成自动切糕,通过适量掺入糯米粉,解决了太过燥硬问题,所以大家都接受了它。父亲补充说:“你都不知道,第二年,你母亲早早就和小青(邻居)约好,也不让我插手,她们俩拉着双轮车,就去下章搡回来了。”

从那以后,我们家吃的都是“机器年糕”,村子里的人家也大都如此。只有小嬷嬷,因为年事已高,牙齿不好,机器制作的年糕太韧,咬不烂,所以有几年仍是请人来家里搡年糕。

小嬷嬷在1990年去世,享年八十有九。从那之后,就再也没有人用传统的方式搡年糕了,村子里再也听不到嘭、嘭的椎击声。现在,怕是连搡年糕的技艺也都已失传了吧。

后来,我们大队老支书的女儿和女婿在村后洋桥边开了一间杂货铺,兼做机器年糕加工,一年四季有售。因为在公路边,很多人来买这种机器轧制的年糕。近年来他们还开发出了新品种,例如加入火龙果、紫薯、南瓜、玉米、艾叶,于是有了红紫黄青的多色年糕。这“阳春年糕”的名声,更是远近闻名,甚至通过真空包装,远销到省外。我请她们帮我制作了一些作为礼物,寄给四方的朋友,因而回忆起童年时搡年糕的情景,写下了这篇文章,以为纪念。

(作者系中山大学教授)